【本ページにはプロモーションが含まれています。】

ゲームや漫画で心がおどる、圧倒的な力を持つ「最強」の剣。

実は、その多くははるか昔から語り継がれる神話の世界にルーツを持っています。

例えば、ファンタジー作品でおなじみの聖剣。

あるいは、絶望的な状況を覆す神殺しや竜殺しの刃。

これらは日本、北欧、ギリシャ神話といった世界各地の伝承に原型を見つけられるんです。

もしかしたら、あなたが今プレイしているゲームの愛用武器も、壮大な物語を背景に持っているのかもしれません。

この記事では、神話に登場する伝説の剣が持つ意味や背景を解き明かし、それらが現代の創作物語でどう輝いているのか。

僕と一緒に、元ネタ探しの冒険に出かけましょう!

- 権威の象徴神話の剣に共通する「王の証」や「支配の正当性」といった役割

- 代表的な神話の剣日本、北欧、ギリシャ神話に登場する有名な剣の物語と背景

- ゲーム・漫画の元ネタおなじみの作品で描かれる伝説の剣と、元ネタからの巧みなアレンジ

- 時代を超える魅力太古から現代まで、なぜ人々が神話の剣の物語に惹きつけられるのか

世界の神話に登場する剣の役割と象徴

- 権威の証明として継承される聖剣

- 秩序を覆す神殺しの刃が持つ意味

- 英雄を導く竜殺しの物語とその原型

- 日本神話における天叢雲剣の神威

- ギリシャ神話で運命を切り拓くハルペー

- 過酷な北欧神話が生んだ炎と氷の剣

権威の証明として継承される聖剣

神話に出てくる剣は、ただ敵を倒すための武器ではありません。

多くの場合、それは王や英雄が持つべき「権威」や「支配の正当性」を証明する、超重要な象徴アイテムとして描かれます。

一番わかりやすい例が、アーサー王伝説のエクスカリバー。

彼が台座の石から剣を引き抜くエピソードは、まさに「これを成し遂げた者こそが真の王だ」という神のお告げを、みんなに見える形にした儀式なんです。

剣を抜く行為そのものが、王としての資格の証になるわけですね。

これは日本神話も同じです。

三種の神器の一つである草薙剣(天叢雲剣)も、天皇の権威、特に武力を象徴する神器として、とても重要な役割を果たしてきました。

剣の持ち主こそが正統な支配者である、という考え方は、文化や地域を超えて共通するテーマと言えるでしょう。

秩序を覆す神殺しの刃が持つ意味

神話には、今のルールや絶対的な存在を打ち破る「神殺し」の剣も登場します。

これらの剣は、単なる反逆のシンボルじゃありません。

新しい時代を切り拓くための、いわば「創造的破壊」の道具として物語られるんです。

ギリシャ神話に登場する鎌のような曲刀「ハルペー」が、その典型ですね。

農耕神クロノスは、母ガイアから授かったハルペーで父である天空神ウラノスを倒し、天と地を分けました。

これは、混沌とした世界から、新たな秩序が生まれる瞬間を象徴する大事件です。

後にこの剣は、英雄ペルセウスが怪物メデューサを倒す時にも使われ、古い世界の脅威を断ち切る役割を果たします。

日本の草薙剣も、元をたどれば荒ぶる神スサノオが、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)という巨大な神を倒した時に、その尾から見つけたもの。

「災厄」そのものである巨大な蛇の体内にあったという出自は、この剣が災いを断ち切る力を持つことを示唆しています。

神殺しの剣は、世代交代や世界のアップデートといった、根源的なテーマを体現する重要なシンボルなんです。

英雄を導く竜殺しの物語とその原型

「英雄が巨大な竜を倒し、宝剣を手に入れる」

このストーリーは、世界中の神話や伝説に見られる、超王道なモチーフの一つです。

これは、混沌や自然の脅威を象徴する「竜(蛇)」を、文明の象徴である「鉄の剣」で打ち破るという構造を持っています。

北欧神話では、英雄シグルドが父の形見である折れた剣「グラム」を鍛え直し、財宝を守る邪竜ファフニールを倒します。

この行為によって、彼は一族の呪いを断ち切り、英雄としての運命をガッチリ掴むんです。

そして、日本神話におけるスサノオの八岐大蛇退治も、この流れを汲んでいます。

八つの頭と尾を持つ大蛇は、しばしば氾濫する川の象徴とされます。

酒で油断させて剣を得るこの物語は、治水技術と製鉄技術の発展が結びついたもの、と解釈することもできます。

2022年末に奈良県の富雄丸山古墳で見つかった、長さ2.3メートルもある蛇行剣は、まさに神話の竜(蛇)を制する力を象徴したリアルな祭祀具と考えられていて、神話のリアリティをグッと高めてくれますよね。

日本神話における天叢雲剣の神威

日本神話を代表する剣といえば、やはり三種の神器の一つ「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」。

後の「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」をおいて他にはありません。

この剣の物語は、出雲の神スサノオノミコトが、人々を苦しめていた八岐大蛇を退治する場面から始まります。

見事に大蛇を倒したスサノオがその尾を切り裂くと、中から一振りの鋭い剣が現れた。

これが天叢雲剣です。

この剣は、天照大神に献上された後、皇室に伝えられます。

そして英雄ヤマトタケルノミコトの手に渡った時、その真価が発揮されました。

敵の罠で野火に囲まれたヤマトタケルは、この剣で周りの草を薙ぎ払います。

すると不思議なことに風向きが変わり、炎を敵の方へと吹き返して、絶体絶命のピンチを脱したのです。

この逸話から、剣は「草薙剣」と呼ばれるようになりました。

現在、草薙剣の本体は名古屋の熱田神宮に祀られています。

一つの剣が、神殺しの刃、災厄を祓う奇跡の道具、そして皇位の象徴という三つの顔を持つ。

ここに、この剣の奥深さがあるんです。

ギリシャ神話で運命を切り拓くハルペー

ギリシャ神話の中で、ひときわ異彩を放つのが「ハルペー」。

鎌と剣の性質をあわせ持つ、ヤバい感じの曲刀です。

この剣は物語の重要なターニングポイントで、古い秩序を断ち切り、新たな運命を切り拓く象徴として登場します。

最初の持ち主は、大地母神ガイアからハルペーを授かったクロノス。

彼はこの刃で、絶対的な支配者だった父ウラノスの権威を失墜させ、神々の王の座につきました。

これは単なる権力争いじゃなく、世界そのものの世代交代を意味する大事件でした。

その後、この神殺しの刃は、英雄ペルセウスへと貸し与えられます。

ペルセウスはハルペーを使い、見た者を石に変える怪物メデューサの首を刎ねました。

この成功がなければ、彼の英雄譚は始まりすらしなかったでしょう。

ハルペーは直接的な戦闘力だけでなく、不死や神性といった特殊能力を持つ敵に対して有効な「概念的武器」として機能します。

ゲームで言うところの「特攻」や「貫通」能力みたいなものですね。

まさに、行き詰まった運命を無理やりこじ開ける、物語の鍵となっているのです。

過酷な北欧神話が生んだ炎と氷の剣

終末思想「ラグナロク」に彩られる厳しい世界観。

そんな北欧神話では、「炎」と「氷」が世界の根源的な対立要素として描かれます。

もちろん、それは武器にも反映されています。

炎を象徴するのが、トリックスター・ロキが鍛えたとされる魔剣「レーヴァテイン」。

ある詩にだけ登場するこの剣は、「害をもたらす枝」とも解釈され、制御不能な災厄の炎を象徴する混沌の武器です。

世界樹の頂にいる雄鶏を倒す唯一の手段とされ、固く封印されている、という設定もそそられますよね。

一方、氷の聖剣として有名な「フロストブランド」。

実はこれ、北欧神話の原典には登場せず、1970年代のTRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』で創作された武器なんです。

これ、ゲーム好きにはたまらない事実じゃないですか?

しかし、神々の敵である霜の巨人族の存在や、古い詩で剣を「戦の氷」と喩える表現があったことから、北欧の世界観にめちゃくちゃ自然にフィットしました。

炎の巨人スルトが世界を焼き尽くすラグナロクにおいて、対抗勢力となる「秩序の氷」を象徴しているかのようです。

● レーヴァテイン

- 初出: 10~13世紀の北欧詩

- 属性: 炎(制御不能な災厄)

- 起源: 神話(ロキが鍛造)

- 象徴: 混沌、封印された災禍

● フロストブランド

- 初出: 1974年のTRPG『D&D』

- 属性: 氷(秩序、炎への対抗)

- 起源: 創作(北欧の世界観がベース)

- 象徴: 秩序、炎への抵抗力

起源こそ違えど、この二振りは北欧神話の根底にある「炎と氷の二元論」を体現した存在として、現代のファンタジーで語り継がれているのです。

現代に広がる神話の剣の物語

伝説の中で最強と謳われる一振り

「結局、神話の中で最強の剣ってどれなの?」

これは、多くの人を惹きつける永遠のテーマですよね。

でも、この問いに一つの答えを出すのは、めちゃくちゃ難しいんです。

なぜなら、「最強」の定義が、何を基準にするかで大きく変わるからです。

純粋な破壊力で言えば、北欧神話で英雄シグルドが竜ファフニールを屠った「グラム」が候補でしょう。

神々の王オーディン自らが木に突き立てたという出自を持ち、その一撃は竜の硬い鱗をバターのように貫いたとされています。

一方で、フランスの英雄ロランの聖剣「デュランダル」は、「決して壊れない」という不壊の属性こそが最強の理由です。

数々の戦いを経ても刃こぼれ一つしなかったという頑丈さは、持ち主に絶対的な安心感を与えます。

また、アイルランド神話の光の神ルーが持つ「フラガラッハ」は、特殊能力がヤバい。

「必ず敵の鎧を貫く」「鞘から抜けば自動で敵に向かう」といった、今のゲームに出てくるチート武器みたいな性能を持っています。

最強の剣とは、単なる攻撃力だけでなく、物語における役割や特殊な属性によって定義される、多面的な存在なんですね。

人気漫画で新たな命を吹き込まれた名剣

神話や伝説の剣は、現代の漫画作品で新しい命を吹き込まれ、僕ら読者を魅了し続けています。

作家さんたちは、元の伝説をリスペクトしつつ、独自の解釈を加えてキャラクターの魅力を引き立てる最高のアイテムとして活用しているんです。

その代表例が、『Fate』シリーズに登場する宝具(サーヴァントの切り札)の数々。

例えば、英雄ジークフリートが持つ「バルムンク」は、竜殺しの逸話から「竜種に対する特攻能力」を持つ大剣として描かれます。

神話の背景がキャラの性能に直結するこの設定は、物語にグッと深みを与えてくれますよね。

また、ダークファンタジーの金字塔『ベルセルク』の主人公ガッツが振るう「ドラゴンころし」。

“デカすぎる鉄塊”が炸裂する第1巻はKindle Unlimited対象。

電車でワンタップ即読みOK、竜殺しの衝撃をもう一度どうぞ!

これは特定の神話が元ネタではありません。

しかし、「デカすぎる鉄塊」という姿は、北欧神話の巨人が使うような荒々しい武器を思わせます。

「竜を殺せるほどの剣」という概念そのものを、究極まで突き詰めたデザインと言えるでしょう。

最近では、『葬送のフリーレン』で名前だけ語られる呪いの魔剣「ダインスレイフ」のように、あえて詳細を描かないことで読者の想像力を掻き立てる例も。

こういう、ファンに考察の余地を残してくれる仕掛けも最高ですよね。

ゲームで体験する神話級の性能と効果

現代のテレビゲーム、特にRPGにおいて、神話の剣は最強クラスの装備。

冒険のクライマックスを彩る、超重要な存在です。

例えば、『ファイナルファンタジー』シリーズに頻繁に出てくる「エクスカリバー」。

多くの作品で聖属性を持ち、アンデッド系のモンスターに絶大な威力を発揮します。

これは、聖剣が持つ「邪を祓う」イメージを、ゲームの属性システムで見事に再現した好例です。

最新作の『FF16』でも、トップクラスの性能を誇る武器として登場し、その存在感を示しました。

また、北欧神話ベースのゲームでは、炎の剣「レーヴァテイン」と氷の剣「フロストブランド」の対比がよく描かれます。

『ファイアーエムブレム ヒーローズ』ではレーヴァテインが圧倒的な攻撃性能を見せ、一方で『Baldur’s Gate 3』ではフロストブランドが炎系の敵に超有効な武器として実装されています。

これらの武器は、単に攻撃力が高いだけじゃない。

特定の敵に特効があったりと、戦術の幅を広げるユニークな性能を持っています。

これにより僕らプレイヤーは、神話の英雄のように、状況に応じて武器を使い分ける戦略的な楽しみを味わえるのです。

筆者の考察で読み解く聖剣の魅力

なぜ僕たちは、数千年も前の神話の剣の物語に、今もこんなに心を惹きつけられるんでしょうか。

僕自身の考えでは、それは聖剣が「人間の根源的な願い」を象徴しているからなんだと思います。

一つは、「秩序への憧れ」。

現実世界が混沌としている時、一本の剣が王を選び、国に平和をもたらす物語は、僕らに安定と希望を与えてくれます。

エクスカリバーが象徴するのは、まさにそういう「正しくあるべき世界」の姿です。

二つ目は、「限界突破への渇望」。

到底かなわないような強大な存在を、人の手になる剣が打ち破る。

この物語は、僕らにカタルシスと勇気をもたらします。

グラムやハルペーは、自らの手で困難な運命を切り拓くことの象徴と言えるでしょう。

そして三つ目は、「物語の継承」という側面です。

伝説の剣は、親から子へ、師から弟子へと受け継がれていく。

このプロセスは、僕らが文化や想いを次の世代へ繋いでいく営みそのものと重なります。

剣の物語に触れることは、人類が紡いできた壮大な物語の一部に、自分も連なっていると感じさせてくれるのです。

これって、最高にワクワクしませんか?

まとめ:時代を超えて語られる神話の剣

この記事では、世界各地の神話に登場する伝説の剣について、その役割から現代カルチャーへの影響までを解説してきました。

● 神話における剣の役割

- 単なる武器ではなく、王の「権威」や支配の「正当性」を象徴する。

- エクスカリバーのように「真の王を選ぶ」儀式の道具として機能する。

- ハルペーのように、旧い秩序を壊し、新しい時代を創造する「神殺し」の刃として描かれる。

- グラムのように、混沌(竜)を文明(鉄)が制する「竜殺し」の英雄譚を生み出す。

● 各神話の代表的な剣

- 草薙剣(日本): ヤマタノオロチの尾から生まれ、皇位の象徴であり、災厄を祓う奇跡の剣。

- ハルペー(ギリシャ): 鎌と剣が融合した曲刀。世代を超えて受け継がれ、運命を切り拓く鍵となる。

- レーヴァテインとフロストブランド(北欧): 神話由来の「炎」の剣と、TRPG由来の「氷」の剣。北欧世界の二元論を象徴する。

● 現代における神話の剣

- 「最強」の定義は多様で、破壊力、不壊性、特殊能力など、様々な基準で語られる魅力がある。

- 漫画やゲームは神話の剣を元ネタに、新たな設定や性能を与えて、キャラクターや物語に深みを与えている。

- 伝説の剣が持つ「秩序」「限界突破」「継承」といった物語性は、時代を超えて僕たちの心を強く惹きつけている。

あなたの好きな作品に出てくるあの剣も、もしかしたら壮大な神話につながっているかもしれません。

ぜひ、もう一度その物語に触れてみてください。

きっと新しい発見があるはずです!

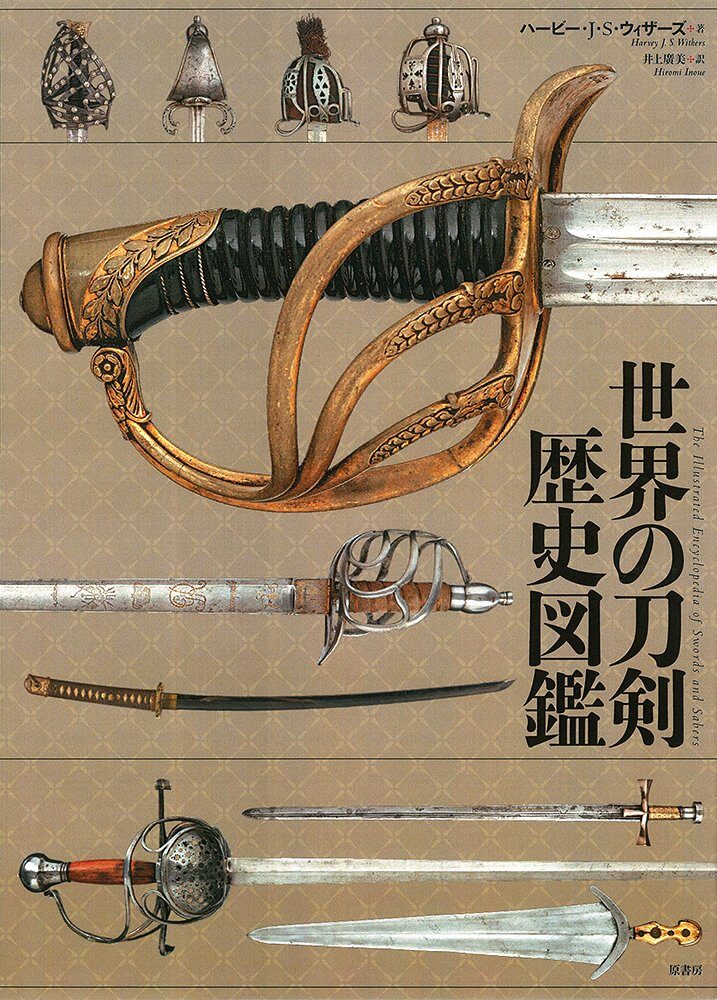

“元ネタ探しの冒険”をさらに深掘りするならコレ!

エクスカリバー、草薙剣、グラム…実物写真で世界の剣を一望できます。

休日にコーヒー片手でじっくり眺めると、インスピレーションが止まりません。