【本ページにはプロモーションが含まれています。】

ゲームやアニメの世界で、しょっちゅう混同されがちな女性型モンスターといえば、セイレーンとハーピーですよね!

鳥の翼を持つ怪物なのか、それとも魚の尾を持つ人魚なのか。

男を襲うのはどっちで、その理由は何なのか。

そして、あの美しい歌で船乗りを惑わすという激アツな伝説は、一体どちらのものなんでしょうか?

実はこれらの疑問、神話の長ーい歴史がガッツリ絡んでくるんですよ。

古代ギリシャ神話に始まり、時代と共にその姿をガラリと変えてきた彼女たちの物語。

現代のゲームやアニメでは、その違いがさらに複雑化して、しまいにはマーメイドとの境界線まで曖昧になっちゃってますよね。

この「解釈違い」が起きる背景には、古代人のワイルドな想像力と、現代クリエイターたちの最高のクリエイティビティがあるんです。

神話の原典をしっかり読み解けば、セイレーンとハーピーが全くの別物だってことが、ハッキリと見えてきます。

この記事では、神話の原典から最新のポップカルチャーまで、セイレーンとハーピーの「決定的な違い」を、僕、神話分析官の田中が徹底的に解説していきます。

皆さんの「推し」キャラの元ネタを知れば、その魅力がさらに深まること間違いなしです!

- セイレーンとハーピー、見た目の決定的な違い

- 神話での役割とポジションの相違点

- ゲームやアニメでどう「魔改造」されてきたか

- マーメイドも加えた三つ巴の関係性

セイレーンとハーピーの違いを神話から解き明かす

- 鳥の姿で描かれる怪物たちの系譜

- 魚の尾を持つセイレーンの変化

- セイレーンとマーメイドの違いを整理

- 美しい歌で船乗りを惑わすセイレーンの魔力

- ハーピーが男を襲う理由と神話の背景

- 神話に実在の根拠を求める古代人の想像力

鳥の姿で描かれる怪物たちの系譜

まず大前提として、古代ギリシャ神話には「半人半鳥」のモンスターが複数いたんです。

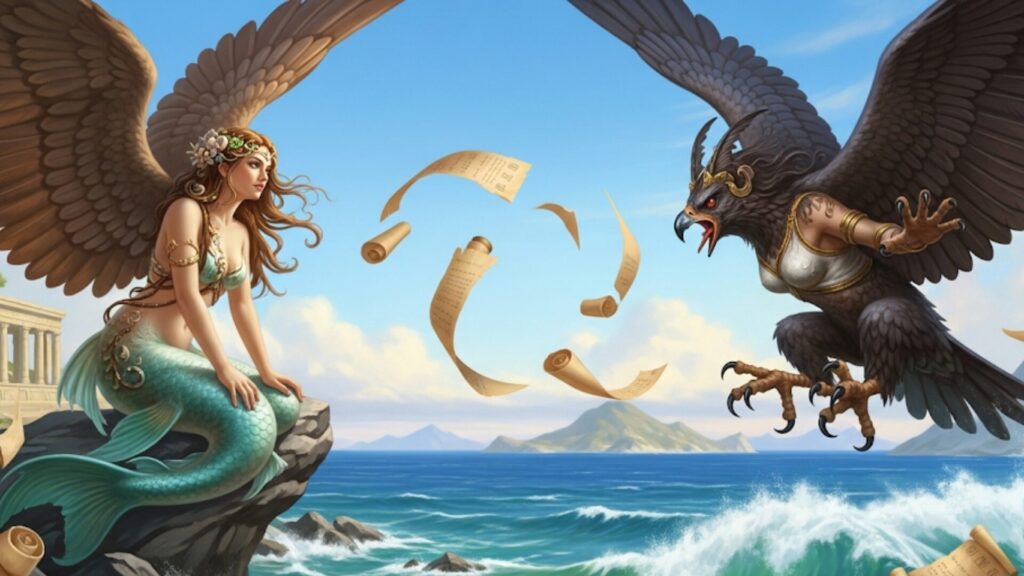

その中でもツートップが、何を隠そうハーピーとセイレーンなんですね。

ここ、すごく面白いポイントでして、現代では全く違う姿で描かれがちな彼女たちですが、神話の原典では、実はどちらも「鳥」の特徴を持つ存在だったんです。

じゃあ、何が違うのか?

まずは出自、つまり「生まれ」が決定的に違います。

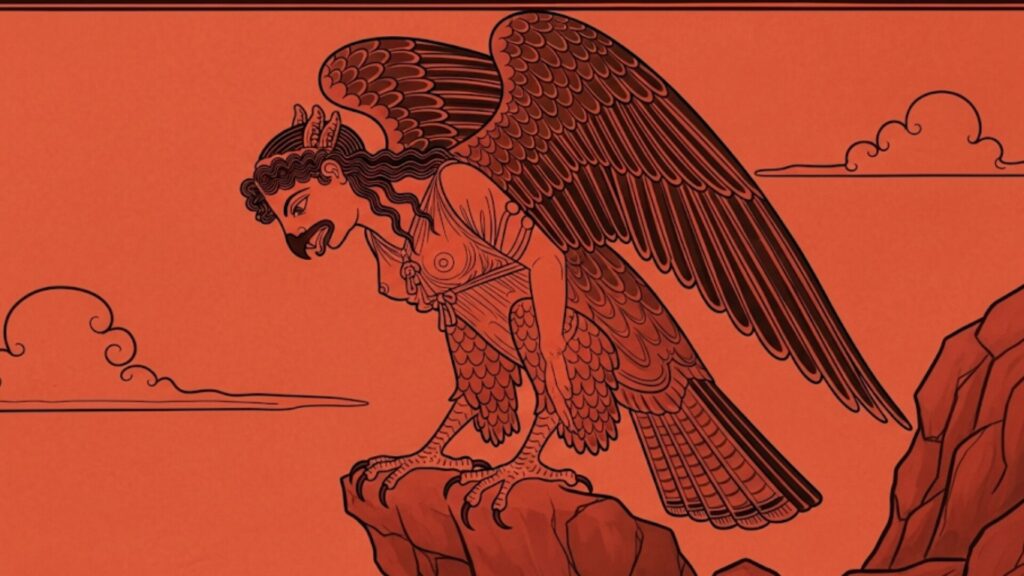

ハーピーは、神々の系譜に連なる生まれながらの生粋の怪物でした。

一方、セイレーンは元々、神々に仕える美しいニンフ(妖精)だったのが、後に罰を受けて怪物の姿に変えられたという過去を持つんです。

この「元は人間(神族)側だった」という設定、物語に深みを与えますよね!

次にルックス。

ハーピーは文献によってブレはありますが、基本的には「有翼の乙女」、または「人間の女性の頭を持った鳥」として描かれます。

ただし、より詳しい描写だと、醜い老婆のような顔に、鳥の身体、そしてワシのような鋭いカギ爪を持つとされています。

この禍々しいビジュアルこそ、セイレーンとの決定的な違いの一つなんです。

そして神話での役割も、まさに真逆のタイプなんです。

ハーピーはとにかく食欲旺盛で、常にハングリー。

宴会があれば乱入して食べ物を根こそぎ奪い、残ったものには汚物をブチまけていくという、とんでもない嫌がらせをするキャラクターでした。

この不潔で下品なイメージは、美しい歌声がアイデンティティのセイレーンとは対照的ですよね。

田中ふくろう

田中ふくろう現代のファンタジー作品で、ハーピーが風を操る能力者として描かれること、ありますよね?

あれは、彼女たちが元々「風の精霊」であり、竜巻のような自然現象を擬人化(怪物化)した存在だったという神話の背景を、しっかり踏襲しているワケですね。

単なる鳥モンスターじゃない、この「出自」がキャラクター設定に深みを与えているんです!

ハーピーには何人かの姉妹がいたとされています。

名前を見てみると、アエロー(疾風)やオーキュペテー(速く飛ぶ女)なんて、いかにも風や速さに関連する名前がついてるんです。…が!

ここで面白いのが、ケライノーという姉妹。

彼女の名前は「黒い」とか「暗い」という意味で、直接スピードとは関係ないんですよ。

全員がスピード狂ってワケじゃなかったんですね(笑)。

この辺りのバラつきも、神話のリアルなところで最高にエモいんです!

魚の尾を持つセイレーンの変化

セイレーンの姿が「鳥」から「魚」へと変化した経緯は、神話の歴史の中でも屈指のミステリーで、個人的に激アツなポイントなんです!

まずハッキリさせておきたいのは、古代ギリシャの時代、セイレーンは一貫して「鳥の要素を持つ女性」として造形されていた、という事実です。

翼を生やして岩場に佇む「鳥人間」の姿がデフォルトだったんです。

それが、僕たちがよく知る「人魚型」のビジュアルが図像として広く現れるのは、中世以降のことなんです。

このビジュアルの大変更、一体何があったんでしょうか?

これにはいくつかの説があって、どれも面白いんですよ。

分析官 田中

分析官 田中面白い説の一つに、言葉の混同説があります。

ラテン語で「羽」を意味する“penna”と、「(鳥の)羽」や「(魚の)ひれ」の両方を意味する“pinna”。

この二つの言葉が、昔の書物を書き写していく過程でごっちゃになって、翼が尾ひれに変わっちゃったんじゃないか、というんですね。

ただ、これだけが理由という決定的な証拠はないんです。

より大きな要因として考えられているのが、中世の博物誌、いわゆる「ベスティアリー」と呼ばれるモンスター図鑑のような書物の影響です。

ここでセイレーンが人魚のような姿で描かれたり、他の海の怪物と同一視されたりするうちに、イメージが混ざり合って定着していった、というのが現在の有力な見方ですね!

セイレーンのイメージ変化に「航海技術の進化」が関係してるんじゃないか、という説もあって、個人的にはこれも推したいんです。

あくまで仮説の一つですが、古代の沿岸航海から、羅針盤を使った中世の大航海時代に移ると、船乗りにとっての脅威は「海岸の岩場の鳥」から「大海の未知なる魚」へとシフトしますよね。

時代の変化がモンスターの姿を変えた…なんて考えると、ロマンありませんか?

もちろん、先ほどの博物誌の影響など、複数の要因が複雑に絡み合って、彼女たちの姿は変わっていったんでしょうね。

セイレーンとマーメイドの違いを整理

セイレーンとマーメイド、現代ではごっちゃにされがちですが、その出自と性質にはハッキリとした違いがあります。

まず最も重要な違いは、セイレーンはギリシャ神話に登場する「海の魔物」で、下半身は鳥の場合も魚の場合もある、ということです。

一方、マーメイド(mermaid)という言葉は中英語から来ていて、その伝説はヨーロッパをはじめ世界中の伝承に広く見られます。

「マーメイド=心優しいお姫様」というイメージが強いかもしれませんが、それはあくまで物語の一つの側面に過ぎません。

作品や地域によっては、船乗りを溺死させようと誘い込むなど、危険な存在として描かれる例も多いんです。

必ずしも友好的な存在とは限らない、というワケですね!

スターバックスのロゴでお馴染みの、あの二股に分かれた尾を持つセイレーン。

あれは中世の「メルジーヌ」っていう妖精の伝説のデザインも混じった意匠なんですが、「二股の尾がセイレーンで、一本尾がマーメイド」というような、歴史的に統一されたルールがあったワケではないんです。

昔の絵を見てみると、デザインは時代や地域によって本当にバラバラ!

この多様性こそが、神話や伝説の面白いところなんですよね。

語源を見てみても、その違いは明らかです。

マーメイドは「海(Mer)」と「乙女(Maid)」を組み合わせた言葉で、文字通り「海の乙女」。

対してセイレーン(Seirēn)の語源は、実はいまだに「これだ!」という決定打がないミステリーなんです。

一応、「縄(seira)」という言葉と関連があるんじゃないか、という説は有力視されています。

船を縛り付けるイメージでしょうか。

ただ、一部で言われる「干上がる」が由来というのは、一般的ではありませんね。

田中ふくろう

田中ふくろうちなみに、僕たちが使う警報音の「サイレン(siren)」、これは19世紀になってから、危険を知らせるあの音に、彼女たちの名前を借りて名付けられた言葉なんです。

神話の時代からあったわけじゃなく、後から意味が転用されたんですね!

この神話的背景を反映してか、現代のRPGやファンタジー作品でも、セイレーンは歌でプレイヤーを惑わす「敵モンスター」として、マーメイドは友好的な「NPC」や仲間キャラクターとして登場することが多いという、面白い傾向があるんです。

美しい歌で船乗りを惑わすセイレーンの魔力

セイレーンの最強装備にして最大の武器、それは言うまでもなく、その美しい歌声でした。

航路上の岩場から響くその歌は、船乗りたちを惑わせて船を座礁させ、難破させるという、とんでもないチート性能を持っていたんです。

多くの船乗りたちが、この魔性の歌声の餌食になりました。

超有名な叙事詩、ホメロスの『オデュッセイア』には、英雄オデュッセウスがセイレーンと遭遇するシーンが、手に汗握る展開で描かれています。

魔女キルケから「セイレーンの歌はヤバい」と忠告を受けていたオデュッセウスは、部下たちの耳を蜜蝋で塞がせ、自分自身はマストに縛り付けさせて「何があっても解くな!」と命じました。

まさに決死の覚悟ですよね。

このエピソードが示す通り、セイレーンの歌には抗うことのできない魔力があったんです。

彼女たちが住む島には、歌に魅了されて喰い殺された船乗りたちの骨が、山のように積まれていたといいます。

この描写、ホラー映画さながらで鳥肌モノですよね…。

文字で読むだけじゃ物足りない! 『アサシン クリード オデッセイ』では、古代ギリシャの海を冒険し、オデュッセウスを惑わせた「セイレーンの歌」の伝説、その真相に挑むという激アツな体験ができます。

怪物そのものではなく「あの歌声の正体は何だったのか?」という神話の謎に迫る物語は鳥肌モノ。この記事で神話の深掘りに目覚めたあなたにこそ、この世界へダイブしてみてほしいです!

セイレーンの歌が待つ、古代ギリシャの海へ▶Amazonで見るセイレーンの歌は、なぜそれほどまでに魅力的だったのか?

ここも深掘りすると面白いポイントでして、ただ美しいだけじゃなかったんです。

一説には、聞く者が「最も聞きたいこと」を歌ってくれたとされています。

未来の出来事や、誰も知らない秘密の知識を歌にして届けてくれたというんですね。

知識欲が強いインテリな人ほど、この誘惑には抗えなかったのかもしれません。

アルゴ探検隊の冒険譚では、また別の攻略法が描かれています。

探検隊に同乗していた竪琴の超絶名手オルフェウスが、セイレーンの歌に対抗して自身の演奏をかき鳴らしたんです!

船員たちはセイレーンの歌よりもオルフェウスの音楽に聞き惚れ、無事に難所を突破しました。

「音楽には音楽を」という、このカウンター戦法、めちゃくちゃカッコいいですね!

そして、ここが重要なポイントなんですが、あくまで一説では、セイレーンは自分の歌が打ち破られた時、自ら海に身を投げて死ぬという宿命を背負っていたとされています。

ただ、これ、実は原作の『オデュッセイア』の本文には自死したとはハッキリ書かれていないんですよ。

後の時代の解釈で付け加えられた「設定」かもしれない、と考えると、神話の楽しみ方がさらに深まりますよね。

分析官 田中

分析官 田中【僕の推しポイント!】

現代のゲーム、特にTRPG(テーブルトークRPG)の世界では、セイレーンの歌は「魅了」や「混乱」といった状態異常を引き起こす特殊攻撃として、完璧にシステム化されています。

『ソード・ワールドRPG』なんかでは、精神抵抗の判定(ダイスロール)に失敗すると、完全に操られてしまうんです。

この神話の恐怖をゲームシステムに落とし込むセンス、最高にクールだと思います!

ハーピーが男を襲う理由と神話の背景

ハーピーが人間、特に男性を襲うのにも、ちゃんとした神話的な背景があるんです。

彼女たちは、主に最高神ゼウスの「使い」、もっと言えば「神々の猟犬」なんて呼ばれ方もするエージェントでした。

神々の命令で動く存在だった、と覚えておけばOKです!

最も有名なエピソードは、トラキアの王ピーネウスに下された罰の話です。

ピーネウスは予言者で、神々の機密情報を人間にペラペラ喋りすぎたために、神々の怒りを買いました。

その罰の執行者として派遣されたのが、ハーピーたちだったんです。

彼女たちは、ピーネウスが食事をしようとする度にどこからともなく現れ、食べ物を貪り食い、残飯には汚物をまき散らして去っていくという、陰湿の極みのような嫌がらせを繰り返しました。

この罰のえげつないところは、単に空腹にさせるだけでなく、食事のたびに絶望を与えるという精神攻撃も兼ねていた点です。

ピーネウスは常に飢えに苦しみ、生き地獄を味わうことになりました。

神々の怒りを買った者への「見せしめ」として、ハーピーは恐怖の象徴だったんですね。

後に、アルゴ探検隊の英雄たちがこのハーピーを追い払いますが、ここで面白い展開が待っています。

ハーピーの姉妹である虹の女神イーリスが現れ、「ハーピーはゼウス様の使いなので殺してはダメです!」と仲裁に入るんです。

結局、ハーピーは退治されずに済みました。

ただの怪物ではなく、神々に仕える「公務員」的な側面があったというのが、非常に興味深いポイントです。

なぜハーピーは特に男性を襲うのか?という点について、彼女たちの醜い外見と結びつける解釈もあります。

美しいセイレーンとは対照的に、醜悪な存在として描かれるハーピーが、そのコンプレックスから男性に対して攻撃的になる…という、心理学的なアプローチからの解釈ですね。

神話のキャラクターに現代的な心理分析を当てはめてみるのも、一つの楽しみ方だと思います!

ちなみに、ダンテの有名な『神曲』地獄篇では、ハーピーはまた別の役割で登場します。

地獄の第七圏「自殺者の森」で、自ら命を絶った罪人たちが変身した樹木を、永遠に啄み続ける怪鳥として描かれているんです。

ここでは、神の使いではなく、地獄の罪人を罰する「獄卒」として機能しているワケですね。

現代のファンタジー作品、特にTRPGの設定では、ハーピーは縄張り意識が強く、巣に近づく侵入者を襲う盗賊のようなモンスターとして描かれることが多いです。

これもまた、神話の「神の代理人」という側面から、より動物的な本能を持つ種族へとアレンジされた結果と言えるでしょう。

ハーピーの社会構造と習性

多くのファンタジー作品では、ハーピーは母系社会を形成しているとされています。

これは神話でハーピーが女性の姿でしか描かれていないことに由来する、現代のクリエイターたちによる見事な創作ですね。

雄のハーピーは存在せず、人間の男性を捕らえて繁殖するという、ちょっとドキッとするような設定が採用されることもあります。

神話に実在の根拠を求める古代人の想像力

セイレーンやハーピーのような半人半鳥の怪物は、実は完全なゼロから生まれた空想の産物ではないかもしれないんです。

古代の人々は、理解できない自然現象や、実在する生き物をベースに、神話的な存在を想像する傾向がありました。

例えば、ハーピーイーグル(和名オウギワシ)という、とんでもなくデカくて強そうな猛禽類がいます。

サルやナマケモノすら襲うというその威圧的な姿は、まさに神話のハーピーを彷彿とさせますよね!

セイレーンの歌声についても、面白い説があります。

海岸の岩礁地帯では、風の吹き方や波の当たり方によって、人の歌声のように聞こえる不思議な音が発生することがあります。

古代の船乗りたちが、この自然の音響効果を「怪物の歌声」だと解釈した可能性は十分考えられますよね。

もっと現実的な解釈もあります。

セイレーンの「甘美な歌」とは、実は浅瀬に外国船を誘い込むための「呪文」や「合図」だったのではないか、という説です。

そして、座礁した船から積み荷を奪う「難破船荒らし」や海賊が、その正体だったかもしれない…と。

神話の裏に、生々しい人間の営みが見え隠れする、この感じがたまりません!

ハーピーに関しても、元々はギリシャ神話の主神であるゼウスたちが登場する以前から信仰されていた、土着の女神だったという説があります。

古い時代の神々が、新しい神話体系に取り込まれる際に「怪物」へとランクダウンさせられてしまう…

これは神話の世界ではよくあるパターンなんです。

ローマ時代に浜に打ち上げられたという「ネーレーイス」という生き物の記録があるんですが、これ、正体はおそらくアザラシだろうと言われています。

また、「海人」の目撃談はマナティーではないかと推測されているんです。

海生哺乳類との遭遇が、人魚伝説の元ネタになったと考えると、ワクワクしませんか?

古代の人々にとって、これらの神話は単なるお話ではなく、未知の世界を理解するための重要な「OS」のようなものだったんですね。

僕たちが科学で説明できる現象も、彼らにとっては神秘と恐怖に満ちた出来事だったのです。

ゲーム・アニメで見るセイレーンとハーピーの違い

- RPGにおける鳥型モンスターの系統

- 魚型セイレーンが人気キャラになる理由

- 歌姫キャラとしてのセイレーン像

- 男性を標的にする女性型モンスターの系譜

- 実在感を演出する現代的アレンジ

- セイレーンとハーピーの違いが生む物語の深み

RPGにおける鳥型モンスターの系統

さあ、ここからは僕たちの主戦場、現代のRPGゲームの世界を見ていきましょう!

現代のRPGにおいて、ハーピーは序盤から中盤にかけて登場する、お馴染みの飛行型モンスターとして完全に定着しています。

多くの作品で共通しているのは、物理攻撃力はそこそこだけど、素早さが高くて、風属性の魔法を使ってくる、という設定ですね。

国民的RPG『ドラゴンクエスト』シリーズでは、ハーピーは比較的序盤に登場するイヤな敵ですよね。

羽ばたきで攻撃してきたり、仲間を呼んだりと、地味にパーティーを苦しめてきます。

一方、セイレーンはハーピーの上位種として、ゲーム後半に登場することが多いです。

そして、その最大の特徴は、やはり「歌」による状態異常攻撃。

まさに神話通りというワケです!

『ファイナルファンタジー』シリーズでは、この違いがもっとハッキリしています。

ハーピーは物理攻撃メインのザコ敵、セイレーンは美しい召喚獣や、歌姫系のボスキャラクターとして登場し、神話の背景を活かした見事な差別化がされています。

田中ふくろう

田中ふくろうTRPGの世界では、さらに解像度の高い設定が楽しめます。

『ソード・ワールドRPG』の世界では、ハーピーは胸から上が女性、それ以外が鳥という肉食性のモンスターとして定義されています。

しかも、なんと「ディーラ」と「フリア」という2つの種族に分かれているんです!

特にヤバいのが、ディーラ・ハーピー。

彼女たちは海岸に住み、非常に美しく、人間の言葉も話せるという設定なんです。

しかも、その歌声には魅了効果がある…。

これ、もうお分かりですよね?

セイレーンの要素を取り込んだ、ハイブリッドなハーピーなんです!

現代のゲームでは、モンスターの「生態系」まで細かく設定されるのが当たり前になっています。

ハーピーは山岳地帯で群れをなす社会的な種族、セイレーンは海岸の岩礁で単独、もしくは少数で暮らす孤高の存在として描かれることが多いですね。

戦闘システムにおける差別化

多くのRPGでは、ハーピーは集団で現れて連携攻撃を仕掛けてくる厄介な敵として、セイレーンは強力な単体のボスとして登場します。

ハーピーの攻撃パターンは、急降下アタックや風属性の範囲攻撃、そして「仲間を呼ぶ」。

対してセイレーンは、歌による全体攻撃、魅了や混乱といった凶悪な状態異常、そして水や氷属性の強力な魔法を操ることが多いです。

魚型セイレーンが人気キャラになる理由

現代のゲームやアニメで、セイレーンが魚の下半身を持つ「人魚型」として描かれるのが主流になったのには、キャラクターデザイン上の大きなメリットがあるからなんです。

人魚の姿は、美しさと神秘性を同時に表現できる、まさに理想的なデザインなんですよ。

大人気ゲーム『パズル&ドラゴンズ』のセイレーンは、青い髪と魚の尾を持つ美少女として描かれ、水属性の回復役として多くのプレイヤーに愛されました。

このように、セイレーンは敵としてだけでなく、味方や仲間キャラクターとして登場するケースも増えてきたんです。

アニメの世界では、セイレーンのキャラクター性はさらに深化しています。

人間界に憧れるピュアな存在だったり、その歌の力で人々を幸せにする歌姫として活躍したりと、神話の恐ろしい側面から離れた、ポジティブな解釈が主流になってきました。

この現代的解釈の好例が、『美少女戦士セーラームーン』に登場したセーラーアルーミナムセイレーンです!

マーメイドドレスのような戦闘服をまとい、「ギャラクティカ・ツナミ」という必殺技を使う彼女。

出身がマーメイド星という設定も含め、セイレーンとマーメイドの境界線が溶け合った、まさに現代ならではのキャラクターだと言えます!

日本のサブカルチャーでセイレーンが人気キャラになる理由の一つに、「ギャップ萌え」という要素があると思います。

美しい見た目と恐ろしい本性、人間への憧れと種族の宿命…といった二面性が、キャラクターにたまらない深みを与えてくれるんですよね。

また、ファンタジー作品に欠かせない「属性」システムにおいて、水属性を代表するモンスターとしての需要も大きいです。

セイレーンは、そのポジションに完璧にフィットする存在なんです。

現代の創作では、セイレーンの歌が必ずしも破滅をもたらすのではなく、癒しや勇気を与える力として描かれることもあります。

音楽が持つポジティブな力に注目した、素晴らしい再解釈ですよね。

歌姫キャラとしてのセイレーン像

現代のエンタメ作品において、セイレーンは「歌」という最強の個性を最大限に活かした「歌姫キャラ」として、華麗なる転身を遂げています。

音楽ゲームやアイドル作品では、セイレーンをモチーフにしたキャラクターが、その圧倒的な歌唱力でファンを魅了します。

バーチャルアイドルやVTuberの世界にも、セイレーンを名乗るキャラクターがいて、その歌声で視聴者を「魅了」していますよね。

アニメ『スイートプリキュア♪』に登場したセイレーンは、元々は敵だったのが、後に改心して仲間になり、音楽の力で戦うプリキュアへと変身します。

この「浄化」や「仲間化」という展開は、現代のセイレーン像を象徴していると言えるでしょう。

ゲーム内でのセイレーンの歌も、単なる状態異常攻撃だけではなくなりました。

味方を強化する「バフ」効果、敵を弱体化させる「デバフ」効果、HPを回復する癒しの歌など、その能力は多岐にわたります。

一部の作品では、セイレーンの歌が「真実を語る」「未来を予言する」という神話の要素を活かした、ストーリーの鍵を握る重要な役割を担うこともあります。

これは、情報が持つ力の大きさを反映した、現代的な設定かもしれません。

男性を標的にする女性型モンスターの系譜

ハーピーやセイレーンが「男性を特に標的にする」という設定は、現代の創作でも頻繁に採用される、神話の時代から続く普遍的なテーマです。

多くのRPGでは、パーティーに男性キャラがいると、セイレーン系の敵からの魅了攻撃が効きやすくなる、といったシステムが採用されることがあります。

逆に女性キャラには無効、なんて設定も面白いですよね。

現代のライトノベルやウェブ小説の世界では、「モンスター娘」という一大ジャンルが確立されています。

ここでは、ハーピーやセイレーンも、人間の男性と恋愛関係を築くヒロイン候補として描かれることが増えました。

かつての「捕食者と獲物」という関係から、「惹かれ合う」関係性へとシフトしているのが、非常に興味深い変化です。

分析官 田中

分析官 田中『モンスター娘のお医者さん』のような作品では、ハーピーが「魔鳥綱・魔禽目・ハーピー科」として、ガチの生物学的な分類まで設定されています。

こういう細かい世界観の作り込みが、モンスターを単なる敵ではなく、共存可能な知的種族として描く、現代的なアプローチの真骨頂ですよね!

現代作品では、「なぜ男性を狙うのか」という理由付けも、より具体的かつ多様になっています。

繁殖のため、魔力を吸収するため、特定の感情をエネルギーにするため…など、作品ごとにユニークな設定が生み出されています。

現代的な解釈の多様性

最近の作品では、彼女たちが男性を標的にする理由に、過去のトラウマや、種族間の歴史的な対立、あるいは呪いによる制約といった、より複雑でドラマチックな背景が設定されることもあります。

単なるモンスターの習性ではなく、キャラクターの深みを増すための重要な「設定」として活用されているんですね。

実在感を演出する現代的アレンジ

現代の創作では、セイレーンやハーピーに「本当にいそう」という実在感を持たせるため、様々な科学的・生物学的なアレンジが加えられています。

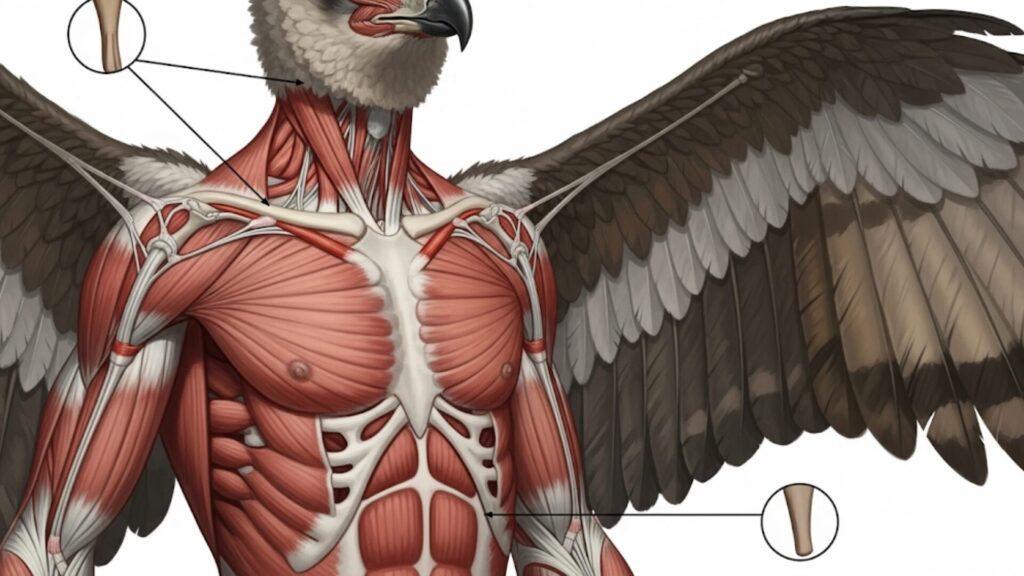

例えば、ハーピーの手が「これ、日常生活は不便だろうな…」と感じるくらい、完全に飛行に特化した骨格構造として描かれるなど、リアリティを追求したデザインが増えています。

飛行能力についても、ただ「飛べる」だけじゃなく、翼の大きさと体重の比率、飛行に必要なカロリー、最大航続距離など、物理法則に基づいたリアルな制限が設定されることもあります。

生態系における彼女たちの「立ち位置」も重要です。

何を主食とし、どんな天敵がいて、繁殖期はいつなのか。

まるで本物の動物図鑑のように詳細な生態が設定されることで、キャラクターの解像度がグッと上がるんです。

社会構造にまで踏み込んだ設定も、最近のトレンドです。

ハーピーの主な職業は、その飛行能力を活かした「狩り」「伝令」「郵便配達」など。

他種族が到達できない崖の上に集落を築く…といった設定は、彼女たちが単なるモンスターではなく、独自の文明を持つ知的生命体であることを示しています。

こういうディテールが、世界観に圧倒的な深みを与えるんですよね!

時には、独自の言語体系や宗教観、芸術といった文化まで設定されることもあります。

もはや人間社会と変わらない、複雑な文明を持つ種族として描かれることも珍しくありません。

セイレーンとハーピーの違いが生む物語の深み

ここまで見てきたように、セイレーンとハーピーの違いを理解することで、僕たちが愛するゲームやアニメを、もっと深く楽しむことができるようになります。

両者の対比は、物語の中で様々なテーマを表現するための、最高の装置として機能します。

海と空、美と醜、誘惑と強奪、歌と暴力…。

これらの対照的な要素が、物語に緊張感とダイナミズムを生み出してくれるのです。

クロスオーバー作品では、セイレーンとハーピーが直接対決したり、あるいは共闘したりする激アツな展開も見られます。

海の支配者と空の支配者のプライドを賭けた戦いや、共通の強大な敵に立ち向かうための同盟…

想像するだけでワクワクしますよね!

田中ふくろう

田中ふくろう現代の作品では、セイレーンがハーピーに、あるいはハーピーがセイレーンに「クラスチェンジ」するような、変身・進化の要素を取り入れることもあります。

これ、実は「元々、鳥の要素を持っていたセイレーンが、時代を経て人魚の姿になった」という史実の変遷を、物語のギミックとして巧みに組み込んでいるワケですね。

歴史を知っていると、ニヤリとできる仕掛けです!

ゲームによっては、プレイヤーの選択で「セイレーンルート」か「ハーピールート」かを選べるような、マルチシナリオが採用されることもあります。

それぞれの種族の特性を活かした全く異なるゲーム体験は、リプレイ性を高める最高のスパイスになります。

いかがでしたでしょうか? 最後に、今回のポイントをまとめておきましょう!

- セイレーンとハーピーは、元を辿ればどちらもギリシャ神話の「鳥の要素を持つ」モンスターだった!

- ハーピーは醜く不潔な、神々の尖兵。食料を奪う地上の脅威だった。

- セイレーンは美しい歌声で船乗りを破滅させる、海の脅威だった。

- セイレーンは古代ギリシャでは鳥の姿、中世以降に人魚の姿のイメージが広まった。

- この変化の理由は、中世のモンスター図鑑での混同や、言葉の解釈違いなど、複数の説がアツい!

- マーメイドは世界中に伝説があり、必ずしも友好的な存在ではないので注意!

- RPGでは、ハーピーは風属性のザコ敵、セイレーンは歌で状態異常を操る上位モンスターとして差別化されることが多い。

- 現代では、特に人魚型のセイレーンが「歌姫」や「アイドル」として人気キャラクター化している。

- 「モンスター娘」ジャンルでは、どちらも共存可能な知的種族として、深い生態設定がなされている。

このように、セイレーンとハーピーの違い、そして両者の関係性を知ることは、現代の作品に隠されたクリエイターたちの意図や遊び心を読み解くための、最高の「鍵」になるんです。

皆さんも、次にゲームやアニメで彼女たちに出会った時は、ぜひその「出自」に思いを馳せてみてください。

きっと、物語が何倍も面白く見えてくるはずですよ!