【本ページにはプロモーションが含まれています。】

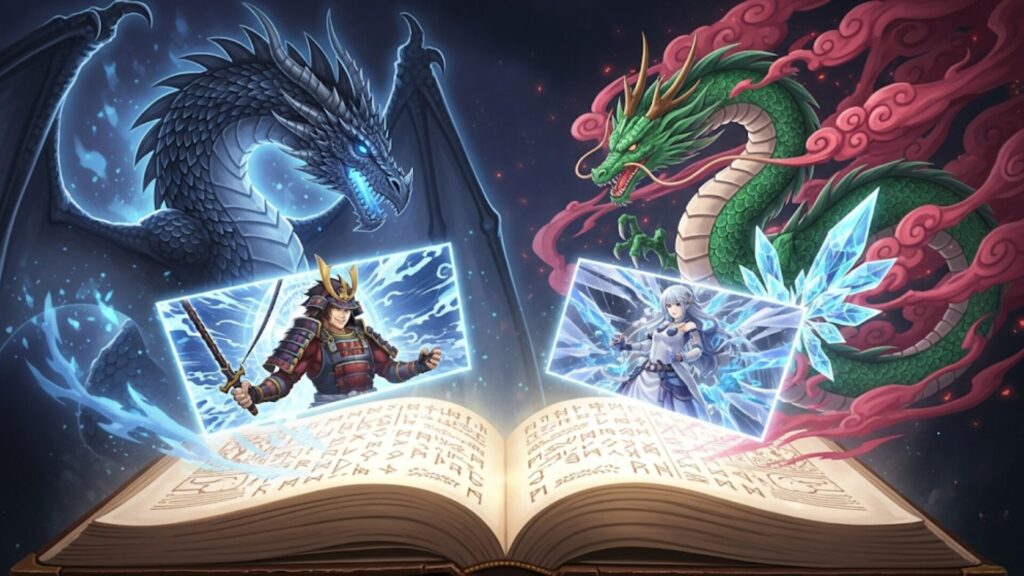

ゲームやアニメの世界で、とんでもない存在感を放つドラゴン。

その圧倒的なパワーとカッコよさに、心を鷲掴みにされた経験、ありませんか?

特にファンタジー作品が好きなら、「結局、最強のドラゴンって誰なんだ?」って、一度は考えちゃいますよね。

実は、僕たちが大好きな作品に登場するドラゴンの多くには、神話っていう「元ネタ」が存在するんです。

例えば、壮大な世界観を持つ北欧神話や、僕たちの国、日本の神話。

ここには、それぞれ超個性的な龍の伝説がガッツリ残されています。

漫画やゲームで「こいつ、強すぎだろ…」ってなるドラゴンの多くは、こうした神話に登場する最強クラスのヤツらからヒントを得ていることが多いんですよ。

この記事では、神話の世界における「ガチの最強ドラゴン」は一体誰なのか。

北欧と日本の龍を中心に、その能力やヤバい伝説を徹底的に解説していきます!

この記事を読めば、あなたの推し作品に登場するドラゴンの「格」が、もっと深く理解できるはずです。

- 北欧神話のドラゴン候補その特徴と、世界の終わりに関わるレベルの能力

- 日本神話の龍たち国土を創った、その力の源泉

- 神話と現代作品の関係あの漫画やゲームに、どう影響を与えたのか

- 「最強」の定義破壊力だけじゃない、色々な評価基準

神話ドラゴン最強の定義:北欧vs日本

この章では、神話における「最強」のドラゴンを、北欧と日本の二大勢力に分けて解説していきます。

世界の終焉を告げる北欧のドラゴンか、それとも国土そのものを支配する日本の龍か。

さっそく見ていきましょう!

終末を招く北欧のドラゴンたち

北欧神話に出てくるドラゴンは、とにかくスケールがデカい。

世界の終末「ラグナロク」に直結する、宇宙規模の破壊者として描かれているのがマジでヤバいんですよ。

彼らの強さは単なるバトル能力に留まらず、神々の世界すら根こそぎひっくり返すレベルなんです。

その代表格が三体います。

一体目は、自分の尻尾を咥えて世界(ミッドガルド)をぐるっと一周しちゃってる巨蛇「ヨルムンガンド」。

ラグナロクの時には海からその巨体を現し、猛毒で大地と海を汚染。

最強の雷神トールと相打ちになった、とんでもないヤツです。

神をも殺す毒って、もはやチート級ですよね。

もし“実際にヨルムンガンドと対峙したら…?”

と妄想が止まらなくなったら、『God of War Ragnarök』が最高の答えです。

湖の水位がゴッソリ下がり、あの世界蛇が目の前に――インパクトで言えばマンガの100倍。

ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク【CEROレーティング「Z」】

二体目は、世界樹ユグドラシルの根っこを内側からガリガリ齧り続けている「ニーズヘッグ」。

世界そのものの土台を、常に内側から腐らせてるっていう、地味に一番タチが悪いタイプ…。

死者の魂を啜ってパワーアップするとも言われています。

ラグナロクが終わって新世界が始まっても、コイツだけは死体を乗せて飛んでくるって言われてて、まさに「終わらない脅威」として描かれています。

そして三体目が、もとはドワーフの王子だった「ファヴニール」。

彼は呪われた黄金を独り占めするために、自ら竜になりました。

その体はどんな武器も通さない鱗で覆われ、毒の息で近づく者すべてを排除したとされています。

かの英雄シグルズでさえ、まともに戦うのは無理ゲー。

地面に穴を掘って、弱点である腹を奇襲で突き刺すしかなかったんです。

このように、北欧のドラゴンは「神殺しの毒」「世界の腐食」「不死身の肉体」といった、世界のルール自体をぶっ壊す力を持つからこそ「最強」と見なされているんですね。

国土を支配する日本の龍の力

一方、日本神話の龍は、破壊者っていうより、国土の自然、特に「水」を支配する存在として、めちゃくちゃ大事にされてきたっていうのが面白いところ。

島国で、稲作が文化の中心だった日本にとって、水はまさに生命線。

だから、龍の力は人々の暮らしに直接関わる、絶対的な影響力として認識されていたんです。

日本神話で一番有名な龍といえば、やっぱり「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」でしょう。

八つの頭と尾を持ち、そのデカさは八つの谷と丘にまたがるほどだった、と古事記に書かれています。

これ、つまりは「氾濫を繰り返すヤバい川」そのものを神格化した姿だと考えられてるんですよね。

須佐之男命(スサノオノミコト)に倒されますが、その尾っぽからは三種の神器の一つ「草薙剣(天叢雲剣)」が出てくる。

龍の体から国家のシンボルが生まれるって、ヤマタノオロチがただの怪物じゃなく、国造りにも関わる特別な存在だったことを示してますよね。アツい!

また、海の神様である「ワタツミ」も龍神としての一面を持っています。

彼は潮の満ち引きを自由に操る「潮満珠・潮干珠」っていうチートアイテムを持っていて、これを使えば敵を海に沈めることも、逆に陸を作ることも可能でした。

海に囲まれた日本において、最強の能力じゃないですか?

他にも、箱根の芦ノ湖に伝わる「九頭龍」は、雨乞いの神様。

九つの頭が九方位の雨雲を呼ぶとされ、恵みの雨を降らせつつ、洪水は起こさないように調整する力を持つと信じられていました。

日本の龍の強さっていうのは、自然、特に国土の運命を握る水を操る「コントロール能力」にその原点があるんです。

圧倒的な破壊力を持つ最強の龍

「最強」の定義を「純粋な破壊スケール」で考えた場合…。

これはやっぱり、北欧神話のドラゴンに軍配が上がっちゃうかもしれません。

彼らの力は、一つの国とか地域とか、そういう範囲を超えて、世界そのものの存続を脅かすレベルで語られているからです。

例えばヨルムンガンド。

彼がちょっと動けば世界規模の大津波が起きるし、そのブレスに含まれる猛毒は神々すら殺す威力。

これは、一つの国を支配する日本の龍とは、破壊の規模が違いすぎます。

雷神トールとの戦いが、世界最終戦争ラグナロクのハイライトの一つになっていて、両者が相打ちになるっていう結末自体が、ヨルムンガンドが神と互角の破壊力を持つことの証明なんですよ。

ニーズヘッグも、物理的な破壊とは違いますが、もっと根本的な脅威です。

宇宙の根幹である世界樹を蝕み続けるって、いわばスローペースで宇宙全体を崩壊に導いているようなもの。

一撃の強さじゃなくて、じわじわ世界を腐らせる永続的な能力は、ある意味、直接的な破壊より怖いですよね。

北欧のドラゴンたちは、言ってみれば「世界のリセットボタンを押す力」を持っている。

だから、瞬間的な火力や、宇宙規模での影響力を「最強」の基準とするなら、彼らが一番手になるでしょうね。

対決シミュレーションで見る実力

もし、北欧神話のドラゴンと日本神話の龍がガチで戦ったら、どっちが勝つのか?

それぞれの神話で語られる能力を元に、僕が考えたドリームマッチをシミュレーションしてみましょう!

これが、めちゃくちゃ面白い結果になるんです。

ここでは、両陣営の代表選手たちが、特別なフィールドで戦うと仮定します。

| 比較項目 | 北欧代表(ヨルムンガンド、ニーズヘッグ、ファヴニール) | 日本代表(八岐大蛇、ワタツミ、九頭龍) | 判定 |

| 能力特性 | 終末を招く圧倒的な「破壊力」 | 環境を支配する緻密な「制御力」 | 特性の違いが明確 |

| ラウンド1(外洋戦) | ヨルムンガンドの猛毒が海を汚染 | ワタツミが潮位操作で毒を無効化し津波で反撃 | 相打ち |

| ラウンド2(地下戦) | ニーズヘッグが世界の基盤を腐食 | 八岐大蛇が驚異的な再生力で対抗 | ニーズヘッグ優勢 |

| ラウンド3(山岳戦) | ファヴニールの硬い鱗と呪い | 九頭龍が豪雨と雷でファヴニールの動きを封じる | 九頭龍優勢 |

| 総合結果 | 1勝1敗1分 | 1勝1敗1分 | 決着つかず |

このシミュレーションが示すように、結果はまさかの1勝1敗1分の引き分け。

完全な決着はつきません。

外洋では、ヨルムンガンドの毒とワタツミの潮位操作が、互いの必殺技を打ち消し合います。

地下では、八岐大蛇の再生能力もヤバいですが、世界の土台そのものを破壊するニーズヘッグの腐食能力が、じわじわ上回ると考えられます。

でも、山岳地帯での天候戦となると話は別。

カチカチの鱗を持つファヴニールも、九頭龍が呼び起こすゲリラ豪雨と落雷で動きを封じられ、地の利を活かした日本側が有利になるでしょう。

要するに、「破壊力の北欧」と「制御力の日本」という、得意なリングが勝敗を分けるってこと。

どちらが絶対的に強いとは言えないんです。

強さの物差しが違えば、最強の座も入れ替わる。面白いですよね!

世界観を揺るがす神話の元ネタ

僕たちが楽しんでるゲームや漫画、アニメに出てくるキャラや物語には、しばしば神話が元ネタとして使われています。

特にドラゴンって、神話の壮大なイメージを借りることで、キャラクターに深みと「格」を与えやすい、最高の題材なんです。

例えば、大人気漫画『ONE PIECE』。

カイドウが見せる龍の姿は、雲を呼んで天候を操りますよね。

あれは、東アジアの龍神信仰、特に四神の一柱である青龍のイメージが色濃く反映されています。

青龍は雨や雷を司る神聖な存在。

カイドウの「最強生物」っていう説得力の裏には、こういう神話的な権威があるんですよ。

『NARUTO』に登場する大蛇丸が使う「八岐の術」は、まんま日本神話の八岐大蛇が元ネタ。

術を発動すれば八つの頭を持つ巨大な白蛇に変わって、口から草薙の剣まで出てくる。

神話の記述を忠実に再現することで、大蛇丸の最強形態として、僕たち読者に強烈なインパクトを与えました。

北欧神話のドラゴンも、もちろん大活躍。

世界的に大ヒットしたゲーム『God of War』シリーズでは、ヨルムンガンドが湖から巨大な姿を現し、湖の水位を劇的に下げるっていう演出で登場します。

これは、神話の「世界を一周するほどの巨体」っていう設定を、プレイヤーにリアルに体感させる見事な表現でした。

作り手は、神話という人類共通の文化遺産を元ネタにすることで、キャラの背景をいちいち説明しなくても、その強さや役割を直感的に伝えられるんです。

元ネタを知ってると、作り手の「ニヤリ」が伝わってきて、作品が100倍面白くなるんですよ!

現代文化における神話ドラゴン最強伝説

この章では、神話のドラゴンがゲームや漫画みたいな現代のポップカルチャーでどう描かれて、「最強」のイメージをゲットしているのかを探っていきます。

漫画で描かれるドラゴンの戦闘力

漫画っていうメディアで、ドラゴンは物語のクライマックスや、主人公たちが超えるべき「壁」として登場します。

その戦闘力は、もちろん「最強クラス」。

作者たちは神話のイメージを上手く取り入れつつ、独自の解釈を加えることで、超魅力的なドラゴンキャラを生み出してきたんです。

さっきも話した『ONE PIECE』のカイドウ。

龍に変身して天候を操り、島さえも浮かせるって、もはや「人知を超えた災害」として描かれています。

これは自然を支配する龍神っていう神話の役割を、バトル漫画の文脈で最大級に表現した例ですね。

あの圧倒的なスケールを見せられたら、「最強生物」ってキャッチコピーにも納得しかありません。

あと、『FAIRY TAIL』に登場するアクノロギア!

「黙示の黒竜」なんていうヤバい異名を持っていて、世界を終末に導く存在として恐れられています。

人間が竜の力を求め続けた結果、自分が竜になっちゃったっていう設定は、北欧神話のファヴニールや、ヨハネの黙示録に出てくる終末の竜のイメージと重なりますよね。

既存の魔法を全部無効化するほどの力は、世界の理そのものを破壊する「神話級」の脅威として、めちゃくちゃ効果的に演出されていました。

他にも、『ドラゴンボール超』の超神龍(スーパーシェンロン)。

銀河系がちっぽけに見えるほどの巨大さで、どんな願いも叶えるっていう全能の存在です。

これは、願いを叶える東洋の龍「神龍(シェンロン)」のイメージを、宇宙規模にまでブッ飛ばして解釈したキャラクターと言えるでしょう。

彼らに共通するのは、ただ物理的に強いだけじゃないってこと。

「天候支配」「世界の終末」「全能性」といった、神話レベルの「概念」をスキルにしてるからこそ、彼らは漫画の世界で「最強」の称号を得ているんです。

ゲームで体験するドラゴンの脅威

ゲームの世界じゃ、ドラゴンはプレイヤーがぶつかる最強の敵、つまり「ボスキャラ」として登場することがめちゃくちゃ多い。

神話のドラゴンが持つ圧倒的なスケールや特殊能力は、ゲームのシステムと合体することで、僕たちプレイヤーに忘れられない体験をくれます。

例えば、超人気MMORPG『ファイナルファンタジーXIV』。

ここには、北欧神話のニーズヘッグを元ネタにしたボスが出てきます。

このバトル、ニーズヘッグが持つ「竜の眼」を壊さない限り、アイツが何度でも復活するっていうギミックが採用されてるんです。

これぞ、神話の「死者の魂をすすって再生する」っていうニーズヘッグの不死性を、ゲームシステムに見事に落とし込んだ例。

ただ殴ってるだけじゃ倒せない理不尽な強さで、神話的存在の脅威を肌で感じさせてくれるんですよ。

ハンティングアクションゲーム『モンスターハンター』シリーズにも、日本の龍神信仰を思わせる古龍が登場しますよね。

風を操る風神龍と雷を操る雷神龍がペアで出てきて、合体すると巨大な嵐でフィールド全体を攻撃してくる。アレ、もう災害ですよね。

プレイヤーは刻々と変わる環境の中で立ち回りを工夫しなきゃいけなくて、自然の猛威に立ち向かう無力さと、それを乗り越えた時の達成感を味わえます。

ゲームにおけるドラゴンの強さって、ただHPや攻撃力が高いだけじゃない。

「フィールド環境を書き換える」「特殊な条件を満たさないと倒せない」みたいに、こっちのルールを無視してくる、理不尽な強さ。

これこそが、ゲームにおける神話級の脅威なんですよ。

ヨルムンガンドのゲーム演出

北欧神話の「世界蛇」ヨルムンガンドは、その宇宙的なスケールから、数多くのゲームで印象的なボスとして登場します。

開発者たちは、神話の記述を元に、プレイヤーがそのデカさとヤバさを実感できるような演出をめちゃくちゃ工夫してるんです。

● God of Warシリーズでの描写

近年で一番シンボリックなのは、アクションゲーム『God of War』シリーズのヨルムンガンドでしょう。

彼が初めて姿を現すシーン、覚えてますか?

主人公たちがいる湖の水位がゴッソリ下がって、湖面にヌッと巨大な頭が出てくる。

この演出で、プレイヤーは「湖の水位を変えるほどデカい生き物が、この下にいたのか!」ってことを、言葉じゃなく直感で理解できるんです。

環境の変化でスケール感を伝えるって、ゲームならではの最高にクールな表現ですよね。

● MOBAでの再現

『SMITE』みたいなMOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)でも、ヨルムンガンドはその巨体を活かしてデザインされています。

彼の体は他のキャラより圧倒的にデカくて、マップ上を動くだけで広範囲に攻撃判定が発生する。

神話の「世界を覆う」っていう性質を、ゲームのルールの中で上手く再現している好例です。

これらのゲーム演出に共通するのは、ヨルムンガンドの「巨大さ」と「世界への影響力」を、プレイヤーがインタラクティブに体験できるよう工夫している点。

だからこそ、彼はゲームの世界でも最強クラスのドラゴンとして、僕たちの記憶に深く刻まれてるんですね。

ヤマタノオロチのゲーム演出

日本神話を代表する怪物、ヤマタノオロチ。

彼もまた、多くのゲームで強力なボスとして登場し、その神話的な特徴が色々な形でゲームシステムに落とし込まれています。

● 弱点と討伐方法の再現

オロチ伝説で一番有名なのは、スサノオが強い酒を飲ませて酔わせ、眠った隙に倒したっていう逸話。

この「酒で弱体化させる」っていう要素は、ゲームのギミックとして超頻繁に採用されます。

例えば、名作アクションアドベンチャー『大神』。

8つの頭がそれぞれ独立して攻撃してくるオロチに対して、プレイヤーはフィールドにある酒樽を使い、一つ一つの頭を酔わせないとダメージを与えられないんです。

これによって、プレイヤーは神話の物語を追体験するような感覚で、ボスを攻略していくことになります。最高!

● 再生能力と神器の表現

オロチのしぶとい生命力や、尾から草薙剣が見つかったっていう伝説も、ゲーム演出に活かされています。

『真・女神転生』シリーズじゃ、ヤマタノオロチは高い物理耐性とHP吸収技を持つ強敵として登場し、その不死身に近いイメージが能力値で表現されたり。

漫画『NARUTO』を原作とするゲームでは、大蛇丸が「八岐の術」を使った時に、原作と同じく口から草薙の剣を操るシーンが再現されたりします。

倒すべき敵が、同時に最強クラスの武器の源でもあるっていう構図は、ヤマタノオロチっていう存在のヤバさを際立たせていますよね。

このように、ヤマタノオロチは神話の要素がゲームの攻略法やキャラ設定に直接組み込まれることで、プレイヤーにとって忘れられない強敵になっているんです。

ランキングで見る世界の龍たち

北欧や日本以外にも、世界中の神話には「最強」と名高いドラゴンがゴロゴロいます。

彼らもまた、ゲームやアニメで大人気。いろんな最強ランキングで上位に食い込んでくるヤツらです。

● ティアマト(バビロニア神話)

原初の海の女神で、全ての魔物を産んだ母なる龍。

生命の創造主でありながら、世界を破滅させる破壊神でもある。

この天地創造クラスのスケールは、多くのRPGでラスボス格として描かれる理由ですね。

● レヴィアタン(旧約聖書)

神にしか倒せない海の王。

その鱗はどんな武器も通さないとされています。

海そのものを象徴するような巨大さと圧倒的な力は、多くの作品で畏怖の対象として扱われます。

● アペプ(エジプト神話)

毎晩、太陽神ラーの船を襲う混沌の化身。

倒されても翌日には必ず復活するっていう永続性は、秩序に対する永遠の脅威の象徴。

その不死身っぷりが最強の一因と見なされています。

● ヴリトラ(インド神話)

世界の水を全部体内に閉じ込めて、大規模な干ばつを引き起こした悪龍。

雷神インドラに倒されますが、世界の水循環をストップさせる能力は、生命の根源を脅かすという意味で極めて強力です。

このように、世界の神話には色々な「最強」の形が存在します。

それぞれの文化や自然観が反映されたドラゴンの姿を知ると、最強議論はもっと奥深くなりますよ。

結論:神話ドラゴン最強は誰か

ここまで、北欧と日本の神話を中心に、様々なドラゴンの「最強」たる所以を解説してきました。

結局、「神話における最強のドラゴンは一体誰なのか?」

この問いへの僕なりの答えは、「どの物差しで測るかによって、最強の座は入れ替わる」です。

この記事で解説した重要なポイントを、最後にサクッと振り返りましょう!

● 北欧のドラゴン

「世界の終末」を司る破局的な存在。

「瞬間的な破壊力」なら彼らが優勢。

・ヨルムンガンド:神殺しの毒と巨体で物理破壊を象徴。

・ニーズヘッグ:世界の基盤を蝕み、永続的な内的崩壊を担う。

・ファヴニール:不死身の肉体と呪いで、個の完成度を示す。

● 日本の龍

「国土の自然」を支配する。

「持続的な影響力」なら彼らが優勢。

・八岐大蛇:河川の氾濫と文化を象徴し、尾に神器を宿す。

・ワタツミ/九頭龍:潮位や天候を操り、生活に直接影響を与えた。

● 強さの基準対決シミュレーションでは、互いの長所と短所がぶつかり合い、決着はつかない。

● 現代作品への影響神話の元ネタが、キャラクターに説得力と「格」を与えている。

・漫画では、神話のイメージが現代のバトル描写に昇華されている。

・ゲームでは、神話の能力が「フィールド改変」や「特殊な討伐ギミック」として再現される。

結局のところ、「最強」は一つの基準では測れないんです。

その矛盾した複雑さこそが、数多くのクリエイターにインスピレーションを与え続け、僕たちをワクワクさせてくれる源泉なんですね。

この記事を読んで、「あのゲームのドラゴン、そういう背景があったのか!」なんて思ってくれたら、嬉しいです。