【本ページにはプロモーションが含まれています】

最近のゲームや映画って、北欧神話の神様、本当によく出てきますよね。

壮大な世界観や魅力的なキャラクターに惹かれる一方で、

「オーディンとトールって親子なの?」

「ロキって結局、敵なの?味方なの?」

なんて、ふと疑問に思ったことはないでしょうか。

次から次へと神様が出てくるので、関係性や役割をきっちり理解するのは、ちょっと大変かもしれません。

この記事では、「北欧神話 神様一覧」と検索しているあなたへ向けて、神々の複雑な関係性やそれぞれのキャラ立ち、そして神話の世界での役割を、ゲームやマンガの話も交えながら分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、あなたのお気に入りの作品が100倍面白くなること間違いなしです!

- 主要な神々の役割と性格

- 神々の関係性と神話の物語

- ゲームや映画における神々の描かれ方

- 神話の世界を構成する巨人や妖精たち

北欧神話の神様一覧:アース神族の主要な神々

全知全能の最高神オーディン

まず紹介したいのが、神々の世界のトップに君臨する最高神・オーディンです。

彼はアース神族を束ねる王様であり、戦争と死、詩や魔術、そして知恵まで司る、非常に多面的な神様です。

RPGで言えば、大賢者でありながら、ときにはバーサーカーのような苛烈さも見せる、超ハイスペックな王様って感じですね。

なぜ彼がそこまで万能かというと、世界のすべてを知るためなら、どんな犠牲もいとわない、クレイジーなまでの探求心を持っているからです。

例えば、知恵を得るために、自らの片目を「ミーミルの泉」に捧げたり。

ルーン文字の奥義を知るために、世界樹ユグドラシルで九日九晩、首を吊って自分を槍で貫くという、壮絶すぎる修行を乗り越えたりしています。

彼の耳には、二羽のカラス「フギン(思考)」と「ムニン(記憶)」が、世界中から集めた最新情報が常に届けられます。

こうして得た膨大な知識と魔術で、神々の世界アースガルズを支配しているのです。

しかし、そんな全能に見える彼にも、終末戦争ラグナロクで巨大な狼フェンリルに飲み込まれるという、避けられない死の運命が予言されています。

つまりオーディンは、絶対的な支配者でありながらも、宿命には抗えないという、北欧神話の世界観を象徴する存在なのです。

最強の戦士にして雷神のトール

オーディンが知略の王なら、息子のトールはまさに「脳筋最強」の戦士として広く知られています。

彼の主な役割は、神々の国アースガルズと人間の国ミズガルズを、混沌をもたらす巨人族から守ることです。

なぜなら、トールはとてつもないパワーと、ドワーフが鍛えたチート級の「三種の神器」を持っているからです。

● ミョルニル

投げれば必ず敵を討ち、自動で手元に戻ってくる最強のハンマー。

● メギンギョルズ

力を倍にする魔法のベルト。

● ヤールングレイプル

ミョルニルをしっかり握るための鉄の手袋。

神話の中では、宿敵の巨大蛇ヨルムンガンドを釣り上げようとしたり、巨人に奪われたミョルニルを取り返すために女装して敵地に乗り込んだりと、豪快でどこか人間味あふれる武勇伝がたくさん残されています。

その分かりやすい強さから、当時のヴァイキングたちにとっては、スーパーヒーローみたいな存在だったようです。

彼の象徴であるミョルニルのペンダントは、お守りとして今でも数多く出土しているんですよ。

悪戯好きのトリックスター、ロキ

来ました、僕の推し神、ロキです!

彼は神々の敵である巨人族の血を引きながら、オーディンと義兄弟の契りを交わして神々の仲間入りを果たした、異色の存在です。

彼はまさに「トリックスター」。

物語をかき乱すトラブルメーカーでありながら、時として神々を救う、最高のジョーカー的存在なんです。

その理由は、ロキが持つズバ抜けた狡猾さと、自在に姿を変える変身能力にあります。

例えば、彼は雌馬に化けて巨人の馬を誘惑し、結果としてオーディンの愛馬となる八本脚のスレイプニルを産みました。(そう、産んだんです!)

神々の最強武器であるミョルニルが作られたきっかけも、元をたどればロキのイタズラが原因でした。

しかし、彼のイタズラは、時にシャレにならないレベルで破滅的な結果を招きます。

最大の罪は、光の神バルドルを死に追いやったこと。

これが原因で彼は捕らえられ、世界の終わり「ラグナロク」まで続く、つらい罰を受けることになります。

そして終末戦争では、神々を裏切り、敵として戦う運命が定められています。

要するにロキは、善と悪、秩序と混沌のハザマに立つ存在であり、彼の行動こそが北欧神話の物語を大きく動かす原動力となっているのです。

愛と美、戦いを司る女神フレイヤ

北欧神話のヒロインといえば、間違いなくこの女神、フレイヤでしょう。

彼女は愛と美、豊穣を司る一方で、戦いや死、そして魔術にも通じている、実は超ハイスペックな女神です。

というのも、彼女は戦で死んだ勇者の魂の半分を、自らの館「セスルームニル」へ迎え入れる権利を持つ、戦乙女(ヴァルキュリア)たちのリーダーでもあるからです。

これって、残りの半分をヴァルハラへ導くオーディンと、対等なレベルで「死」を司っているってことなんですよ。ヤバくないですか?

さらに彼女は、「セイズ」と呼ばれる未来予知の魔術の達人で、後にオーディンにその秘術を授けたとされています。

つまり、オーディンの魔法の師匠でもあるわけです。

デンマークでは2024年に、彼女をかたどったとされる唯一の銀製像が発見され、その信仰のリアルさが証明されました。

つまりフレイヤは、ただ美しいだけのアイドル的な女神ではなく、生命から死、そして魔術までを司る、超パワフルな実力者だったわけです。

豊穣と平和を象徴する神フレイ

フレイヤに双子の兄がいたの、知ってましたか?

それが、主に豊穣、平和、そして日照りを司る神、フレイです。

彼は人々の暮らしの安寧と作物の実りを保証する、非常に温和で恵み深い神でした。

スウェーデンでは、オーディン、トールと並ぶ三柱の主神として祀られ、王家の祖先とも考えられていたほどです。

しかし、そんな彼にも悲しい物語があるんです。

巨人族の美しい娘ゲルズに一目惚れした彼は、なんと求婚の代償として、自ら戦う魔法の剣を家来に渡してしまいます。

このことが原因で、彼は終末戦争ラグナロクにおいて、武器を持たないまま炎の巨人スルトに討たれるという、悲劇的な運命をたどることになるのです。

人々に恵みをもたらす優しい神でありながら、愛ゆえに破滅する。そんな切ないストーリーも、彼の魅力の一つと言えるでしょう。

続く北欧神話の神様一覧:個性豊かな神々と巨人

正義と勇気を体現する軍神ティール

さて、ここからはさらに個性的な神々を紹介します。

まずは、法と正義の軍神、ティールです。

彼のカッコよさは、その自己犠牲の精神にあります。

神々は、手に負えなくなった巨大な狼フェンリルを魔法の紐で縛ろうとしますが、フェンリルは罠を疑い、「誰かが俺の口に腕を入れるなら信じよう」と条件を出します。

神々がビビる中、ティールだけが「世界の秩序のためだ」と、自らの右腕を差し出すんです。

もちろん腕は食いちぎられてしまいますが、このおかげでフェンリルを拘束することに成功します。

英語の火曜日を意味する「Tuesday」は、彼の古い名前「Tiw」に由来するとも言われているんですよ。

ティールは、ただ強いだけじゃない。

自らの犠牲で「誓い」の重さを示した、真の正義の神だったんです。

光の神バルドルと闇の神ホズル

北欧神話で最も悲劇的なエピソードと言われるのが、この光の神バルドルと、その双子の兄弟ホズルの物語です。

バルドルは、誰からも愛される光の神。

一方、ホズルは盲目の神で、「闇」を象徴するとされています。

ある日、バルドルは自らが死ぬ夢を見ます。

心配した母フリッグは、世界中のありとあらゆるものに「息子を傷つけないで!」と約束させました。

しかし、若いヤドリギだけが、その誓いから漏れていたのです。

ここに、あのトリックスター・ロキが絡んできます。

彼はヤドリギで矢を作ると、何も見えないホズルをそそのかし、「君も皆と遊ぼう」と手を取って矢を放たせます。

この矢がバルドルの胸を貫き、彼は命を落としてしまいました。

善意が悪意に利用される、最悪のパターンですよね…。

この事件が、世界の終わりであるラグナロクへの引き金となります。

ただし、ラグナロク後の新しい世界では、二人は共に冥府から還り、和解するとも言われています。

光と闇の対立、悲劇、そして最終的な『再生』という、神話ならではの壮大なテーマを象徴している物語です。

ゲームでも活躍する神々とその武器

ここまで読んでくれたあなたなら、もうお気づきかもしれませんね。

北欧神話って、ゲームのネタの宝庫なんです!

神々の超人的な能力や、ミョルニル、グングニルのような象徴的な武器が、ゲームのアクションやシステムと抜群に相性が良いんですよ。

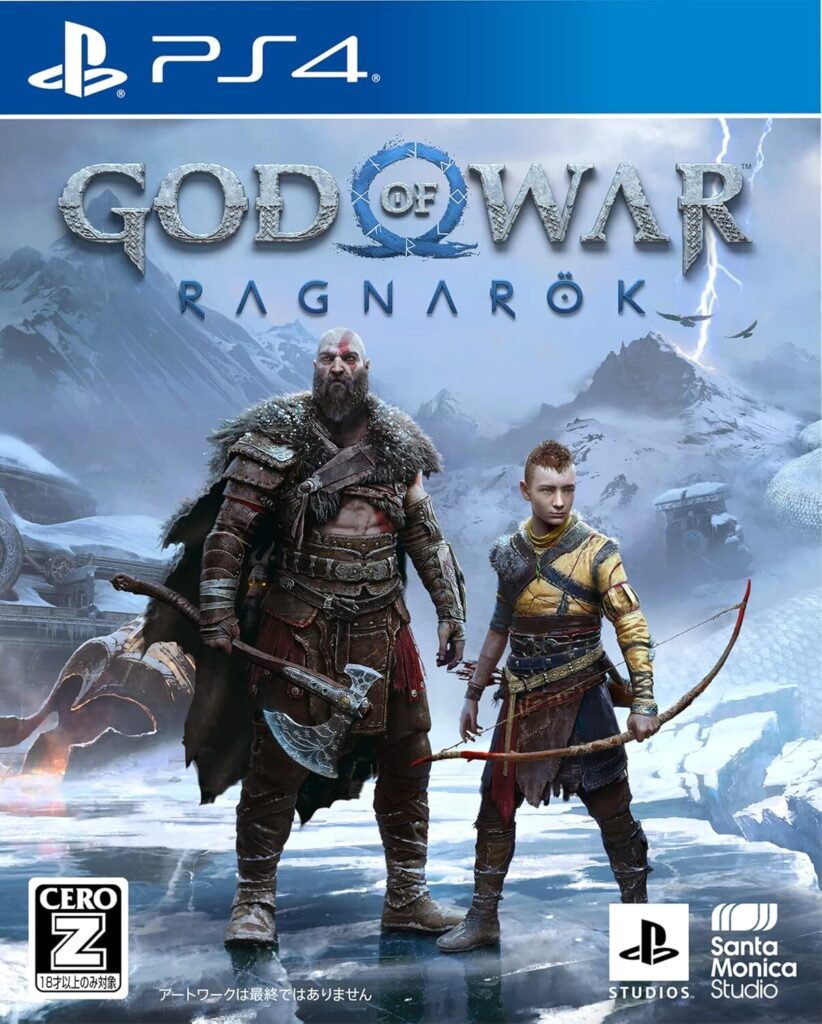

例えば、世界的に大ヒットした『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』。

この作品では、神話に描かれる神々の性格や背景を深く掘り下げつつ、ゲームならではの解釈が加えられていて、新たな神々の魅力にシビれました。

いや、もう本当にこのゲームはヤバかったです。

僕もプレイしながら「うわ、オーディンのあのエピソードを、こういう形で描くのか!」とか「トール、神話だと豪快だけど、この作品だとこんな一面も…」って、何度も唸りました。

この記事で話した神々のキャラクターを知ってから遊ぶと、セリフ一つ一つの意味が5倍くらい深くなるんですよ。

まさに神話の知識が、最高のゲーム体験に変わる瞬間を味わえます。

もしあなたが、壮大な物語が好きで、少しでも胸が熱くなったなら、絶対に後悔させません。

最高の「神話リミックス」が、ここにあります。

▼『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』で神話の続きを体験する

また、『アサシン クリード ヴァルハラ』では、プレイヤー自身がヴァイキングとして、オーディンやロキが関わる神話の世界を冒険できます。

もはやゲームは、古代の神話を現代に伝える、最高の『語り部』と言っても過言ではないでしょう。

現代文化に影響を与えた神話の世界

ゲームだけじゃありません。

僕たちが大好きな映画やマンガも、北欧神話からめちゃくちゃ影響を受けているんです。

その代表格が、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)ですよね。

『マイティ・ソー』シリーズのおかげで、トールやロキは世界的なスターになりました。

もちろん設定は大胆にアレンジされていますが、キャラクターの関係性には、神話の面影が色濃く残っています。

他にも、ファンタジーの金字塔『指輪物語』に登場するドワーフやエルフといった種族も、北欧神話から着想を得ています。

しかもこれ、ただの昔話じゃないんですよ。

最近の考古学的な発見によって、神話が「リアルな信仰」だったことが証明され続けているんです。

2020年にデンマークで見つかった黄金のメダルには、なんと5世紀のオーディンへの言及が刻まれていました。

北欧神話は、ただの古い物語じゃない。

現代のエンタメと影響し合いながら、今も進化し続けている「生きた神話」なんです。

さらに深掘りしたい北欧神話の神様一覧

この記事では、北欧神話の主要メンバーを紹介してきましたが、いかがでしたか?

神々のキャラクターや関係性が分かると、物語がグッと身近に感じられますよね。

最後に、この記事のポイントをサクッとまとめておきます!

● オーディン

知恵と魔術を極めた最高神。でもラグナロクで死ぬ運命。

● トール

最強武器ミョルニルを振るう雷神。人類のヒーロー。

● ロキ

物語をかき乱すトリックスター。善悪を超えた最高のジョーカー。

● フレイヤ

美と愛だけでなく、戦いと死も司るハイスペック女神。

● フレイ

平和と豊穣の神。愛のために破滅する悲劇の人。

● ティール

正義のために腕を失った、高潔な軍神。

● バルドル&ホズル

光と闇の双子神。彼らの悲劇が世界の終わりを呼ぶ。

● ラグナロクという終末

神々でさえ「死ぬ運命」を背負っているのが北欧神話のキモ。

● ゲームや映画との関係

神話は現代のエンタメの最高の「元ネタ」であり、新しい「語り部」。

この記事をきっかけに、あなたのお気に入りの作品を見返したり、北欧神話のさらに深い沼にハマっていただけたら、僕としてこれ以上嬉しいことはありません!

ちなみに、「もっと手軽に、いろんな神様の活躍が見たい!」と思ったそこのあなた。

僕の人生を変えた神話マンガの一つに『終末のワルキューレ』という作品があります。

この記事で紹介したトールが、人類最強のあの武将とガチでタイマンを張るんですよ。

アツくないですか?

神話の知識があると「この神はこういう性格だから、こんな戦い方をするのか!」なんてニヤリとできるし、知らなくても最高のバトルマンガとして楽しめます。

ほとんどの電子書籍サイトで1巻や数話は無料で読めるので、だまされたと思って一度読んでみてください。