【本ページにはプロモーションが含まれています】

「日本神話がテーマの漫画って面白そうだけど、一体何から読めばいいんだろう…?」

って、思いません?

例えば、世界的に人気の『NARUTO -ナルト-』みたいに、神話の要素を取り入れた作品は知っていても、いざ自分で探すとなると、種類が多すぎて迷っちゃいますよね。

特に、これから日本神話の世界に足を踏み入れたい初心者の方にとっては、どの作品が分かりやすいのか、判断するのも難しいかもしれません。

この記事では、そんなアナタのために、ド定番のおすすめ作品から、じっくり知識を深められる学習まんがまで、幅広くピックアップしてみました。

アナタが好きなゲームや、映画化された人気作の話もガッツリしていくので、休日にエンタメ作品を一気見するのが好きな方にも、きっと楽しんでもらえるはずです。

この記事をガイドに、ぜひアナタにピッタリの一冊を見つけて、壮大な日本神話の世界へ飛び込んでみてください!

- 初心者でもスッと頭に入る、分かりやすい日本神話漫画がわかる!

- 『ナルト』など、人気作品と神話の具体的な繋がりが見えてくる!

- ゲームや映画といった、メディアミックス作品の楽しみ方が倍増する!

- 自分の興味やレベルに合った作品の選び方が明確になる!

失敗しない日本神話モチーフ漫画の選び方

まずは初心者向けの選び方のコツ

日本神話モチーフの漫画を選ぶとき、いくつかのコツを押さえておくと、まず失敗しません。

そこで、最初に意識してほしいのが、

「①学習まんがで全体像を掴む」「②巻数や完結状況を確認する」「③メディア展開を参考にする」

という3つのポイントです。

というのも、日本神話って、登場する神様の数がとにかく多くて、関係性も複雑に入り組んでるんですよね。

だから、いきなり壮大な物語や長編シリーズに手を出すと、「あれ、この神様だれだっけ…?」ってなって、話についていけなくなりがちなんです。

物語の背景を知らないまま読み進めても、面白さを十分に感じられないかもしれません。

例えば、最初に1巻で完結する学習まんがを読んでおくと、主要な神々の名前や関係性、物語の大まかな流れをざっくり把握できます。

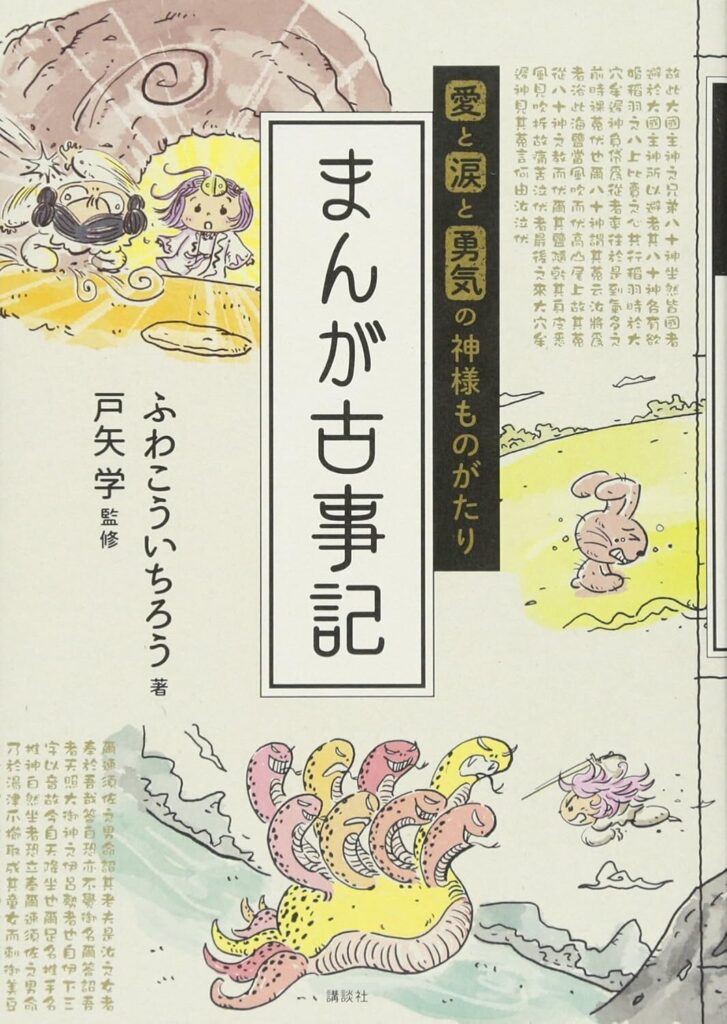

講談社の『まんが古事記』なんかは、180ページで古事記のオイシイところを網羅していて、入門書として最適ですよ。

また、『ノラガミ』のような長期連載作品(全27巻で完結済み)に挑戦するなら、「一気に読みたい派」か「ゆっくり追いかけたい派」か、自分のペースを考えてから手を出すのがおすすめ。

アニメ化されている作品なら、先に映像で世界観に触れてみるのも、めちゃくちゃ良い手です。

自分の知識レベルや読書スタイルに合った作品を選ぶこと。

それが、日本神話漫画を最後まで120%楽しむための、一番の鍵になります。

迷ったらこれ!おすすめ漫画ランキング

「理屈は分かったけど、結局どれから読めばいいの!?」

そんなアナタのために、ここでは読みやすさと神話要素の分かりやすさを基準に厳選した、鉄板のおすすめ作品をランキング形式でご紹介します。

初心者の方でも安心して楽しめる作品ばかりなので、気になったものから手に取ってみてください!

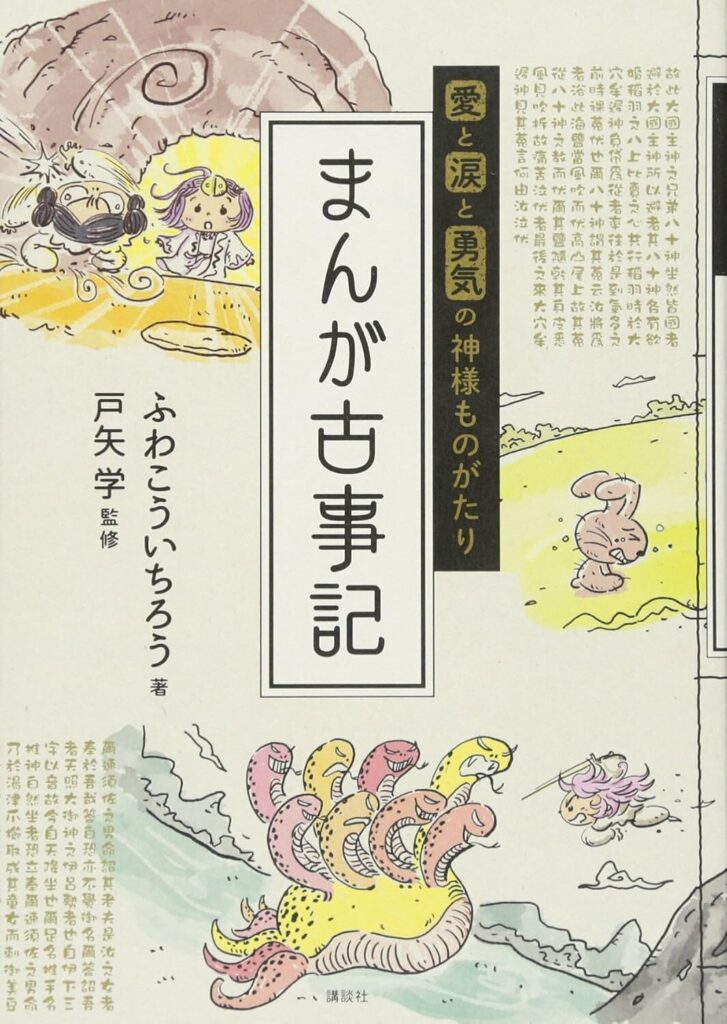

👑 1位 👑

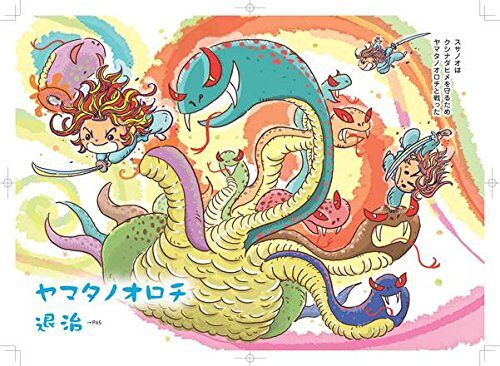

『愛と涙と勇気の神様ものがたり まんが古事記』

ふわこういちろう/講談社

「まず、この一冊から!」神話への最高に分かりやすい入門書

✔︎ 1冊で古事記の面白いところをギュッと凝縮!

✔︎ 親しみやすいイラストで、複雑な神様の関係もスッキリ理解

✔︎ ふりがな付きの漢字で、大人はもちろん子供も楽しめる!

🥈 2位 🥈

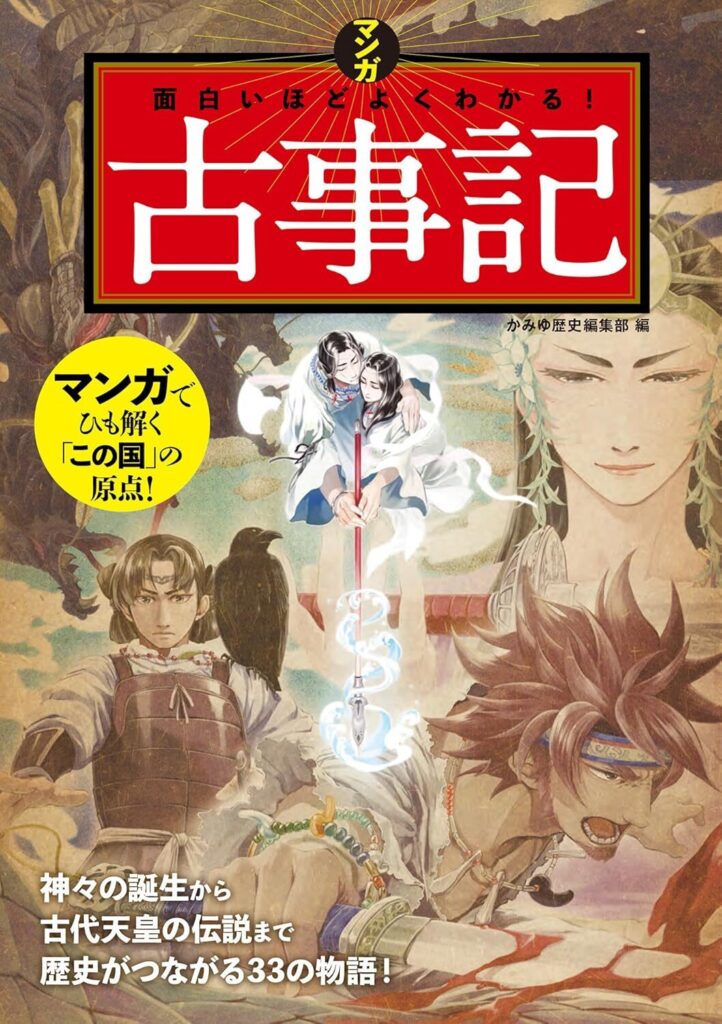

『マンガ 面白いほどよくわかる!古事記』

かみゆ歴史編集部/西東社

図解と地図がすごい!物語の流れをしっかり掴みたいアナタに

✔︎ 章ごとの相関図と地図で、物語の途中で迷子にならない!

✔︎ 物語の背景まで踏み込んだ、詳しい解説が充実

✔︎ 「この神様、どこ出身?」といった地理的な疑問も解消!

🥉 3位 🥉

『マンガでわかる日本の神様』

東條英利 監修/誠文堂新光社

神様がキャラに?!ご利益や神社もわかる最強ガイド

✔︎ 個性豊かなキャラクターとして神様を紹介!推し神様が見つかるかも

✔︎ それぞれの神様のご利益や、祀られている神社の情報が満載

✔︎ 聖地巡礼(参拝)のお供にすれば、解像度が爆上がり!

🟡4位🟡

『かみあり』

染屋カイコ/一迅社

笑って学べる神様コメディ!出雲が舞台の現代神話

✔︎ 全国から神様が集まる「神在月」の出雲が舞台の学園コメディ

✔︎ 個性豊かすぎる神様たちの日常に、思わず笑ってしまう

✔︎ 楽しみながら、日本の神事や風習の知識が自然と身につく!

🟢5位🟢

『ノラガミ』

あだちとか/講談社

スタイリッシュ神様アクション!アニメも大ヒットした名作

✔︎ 現代の日本を舞台に、神々が繰り広げるスタイリッシュなバトル!

✔︎ 七福神など、お馴染みの神様がモチーフの魅力的なキャラが多数登場

✔︎ アニメも国内外で大人気!バトルや人間ドラマが好きな人に最適

もちろん、このランキングはあくまで一つの指標です。

例えば、コメディが好きなら4位の『かみあり』(全9巻)、現代的なバトルものが好きなら5位の『ノラガミ』(全27巻)が、ドンピシャでハマるかもしれません。

巻数に結構な差があるので、自分が読書にかけられる時間も考えながら、最高の相棒(漫画)を探してみてくださいね。

わかりやすい学習まんがで全体像を把握

日本神話の世界に初めて触れるなら、やっぱり学習まんがから入るのが、超おすすめの入り口です。

学習まんがは、壮大な神話の物語を理解するための「最強の土台作り」に最適な教材と言えます。

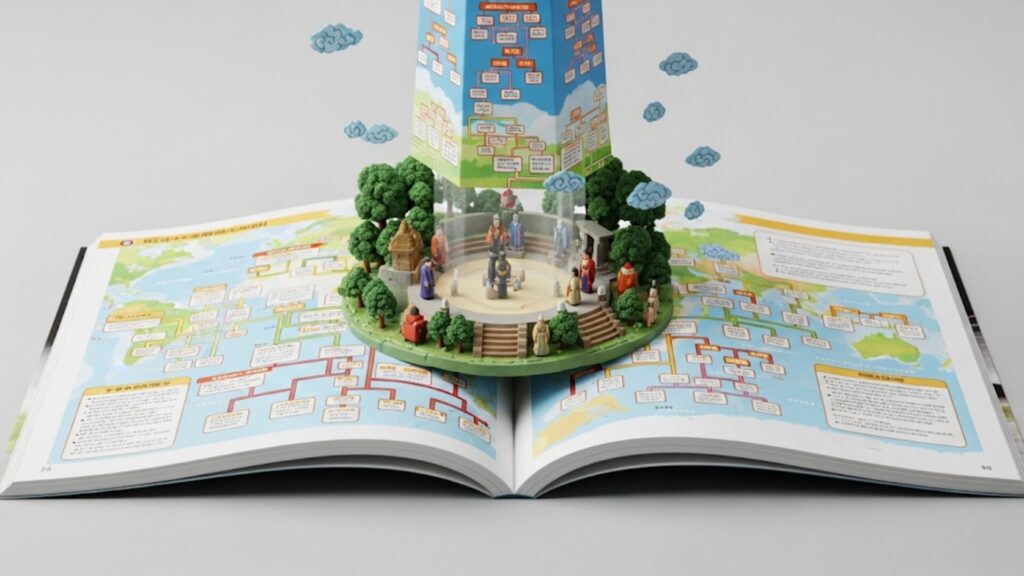

その理由は、図解や系図、地図といったビジュアル資料が、めちゃくちゃ豊富だから。

文章だけだと「???」となりがちな、複雑な神々の家系図や、物語の舞台になった場所の位置関係を、直感的に理解できるよう工夫されているんです。

文字ばっかりの本が苦手な人でも、漫画のストーリーを追うだけで、自然と知識が身についていきます。

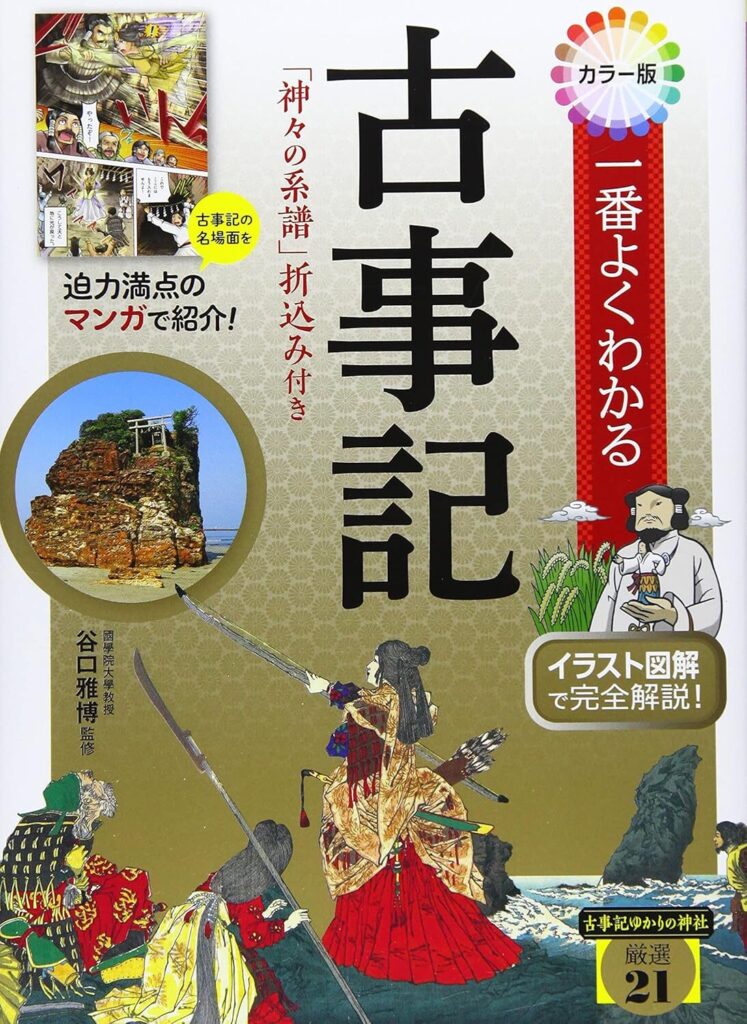

例えば、西東社の『カラー版 一番よくわかる古事記』は、全ページフルカラーなだけでテンションが上がりますが、巻頭に「神々の系譜」を一覧できる大きな折込みポスターが付いてくるんです。

アマテラスから神武天皇に至るまでの血縁関係が一目でわかるので、物語の途中で「この神様、誰だっけ?」と迷うことが激減します。

ただし、一つだけ注意点。

学習まんがは要点を絞って解説しているので、物語の細部や、僕らが大好きなマニアックな解釈までは網羅されていません。

あくまで「全体像を掴むための第一歩」と考えて、さらに興味が湧いたら他の専門書へ進む、というステップアップを意識すると、より深い理解につながりますよ。

解説が詳しい本で知識を深掘り

漫画で日本神話の面白さに目覚めたら、次のステップに進んでみましょう。

より詳しい解説が載っている本で、知識を深掘りしていく段階です。

漫画だけでは語り尽くせない、物語の背景にある文化や歴史、学術的な解釈に触れることで、作品世界を何倍も豊かに楽しむことができます。

なぜなら、専門的な解説書や学術機関の資料は、『古事記』や『日本書紀』といった一次情報源に基づいた、信頼性の高い情報を提供してくれるから。

好きな漫画作品が、どの伝承をベースに創作されているのか。

作者がどんな独自の解釈を加えているのか。

それを知ることは、物語をより立体的に捉える上で、めちゃくちゃ役立ちます。

ここで特に使えるのが、デジタルでアクセスできる資料です。

例えば、國學院大學が運営するウェブサイト「古事記学」は、マジで神。

古事記の全文を、現代語訳や学術的な注釈付きで、なんと無料で閲覧できるんです。

もちろんスマホ対応なので、気になった神様の名前やエピソードを、いつでもどこでも手軽に原典で確認できます。

また、神社本庁が監修する「神社検定」の公式テキストも、実は狙い目。

試験対策用に要点が整理されているので、神話の知識を体系的に学びたい僕らみたいな一般人にとっても、非常に役立つ一冊なんです。

もちろん、これらの資料は漫画に比べて専門用語も多く、難易度は上がります。

しかし、漫画で得た知識を足がかりにすれば、以前は難解に感じた内容も、スッと頭に入ってくるはず。

このように、漫画と専門書を往復することで、アナタの日本神話への理解度は飛躍的にブーストされます。

子供と一緒に楽しめる神話漫画

もし将来、親子で日本神話の世界を楽しみたいなら、作品選びで最も大切なポイントがあります。

それは、子供が途中で飽きずに読み通せる工夫がされているかどうか。

したがって、選ぶ際の鍵となるのは、「総ルビ(すべての漢字にふりがながあるか)」と「図解やイラストの多さ」の2点です。

言うまでもなく、子供は難しい漢字でつまずくと、物語に集中できなくなってしまいますよね。

総ルビの作品なら、漢字を読むストレスなくストーリーを追えますし、自然と語彙力も養われます。

また、親しみやすいイラストや図解は、複雑な神々の関係性を視覚的に伝える助けとなり、子供の興味を引きつけ続けてくれます。

具体的な作品としては、岩崎書店の『日本の神話えほん』シリーズなどが挙げられます。

これは小学校低学年向けに作られており、大きなイラストとひらがな中心の文章で、読み聞かせにもピッタリです。

一方で、注意点として、子供向け作品は教育的な配慮から、神話ならではのちょっぴり過激な描写や、男女間の複雑な関係性がマイルドに表現されている場合があります。

そのため、もし子供が原典の物語にさらに興味を持った場合は、成長に合わせて、より詳しい学習漫画や解説書へとステップアップしていくことを視野に入れておくと良いでしょう。

人気作で学ぶ日本神話モチーフ漫画の世界

ナルトに隠された神話オマージュ

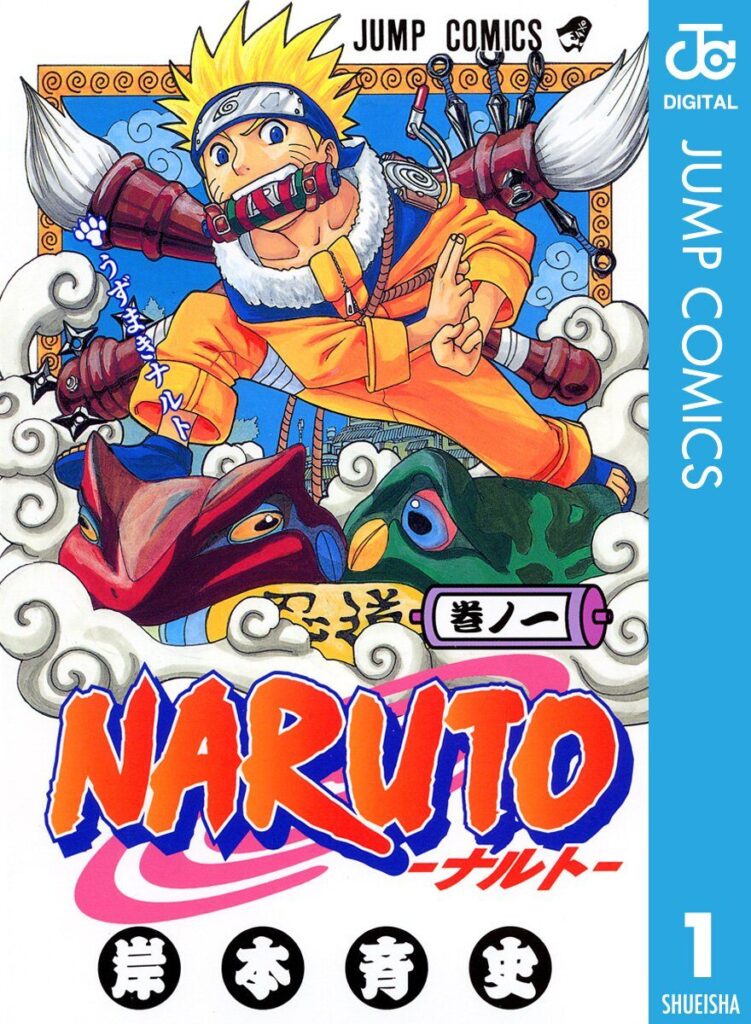

世界的な人気を誇る『NARUTO-ナルト-』。

この作品は、日本神話の要素を作品の随所に巧みに散りばめた、まさに「神話リミックス」の代表格です。

物語を深く知るほど、その緻密な設定に「マジか…!」と驚かされること、間違いありません。

作中の重要な忍術やキャラクター、一族の背景に、『古事記』や『日本書紀』に登場する神々や神器の名前が、ダイレクトに使われているんです。

しかも、単なる名前の借用じゃありません。

神話における役割や関係性までが、術の効果やキャラクター同士の因縁に、色濃く反映されています。

▼ 主な神話モチーフの例

特に有名なのが、うちは一族が開眼する万華鏡写輪眼の究極瞳術。

以下の表のように、神話との見事なリンクが見られます。

| 術の名称 | 元ネタの神・神器 | 神話での役割と作中でのリンク |

| 天照(アマテラス) | 太陽神・天照大御神 | 万物を焼き尽くす黒炎の攻撃。まさに太陽の光を象徴する術。 |

| 月読(ツクヨミ) | 月神・月読命 | 相手を精神世界に引きずり込む幻術。夜や月が司る世界を表現。 |

| 須佐能乎(スサノオ) | 嵐神・建速須佐之男命 | 巨大な骸骨武者の姿をした攻防一体の術。荒ぶる神の強大な力を体現。 |

そう。

イザナギノミコトが禊(みそぎ)をした際に生まれた三柱の貴い神々、通称「三貴子(さんきし)」が、うちは一族の最強の術として設定されているんです。

さらに、須佐能乎が使う武器「十拳剣(とつかのつるぎ)」や、防御の盾「八咫鏡(やたのかがみ)」は、皇室に伝わる三種の神器のうちの二つがモデルになっています。

これらの設定は、物語に深みと格調を与えているだけでなく、僕らが無意識のうちに日本神話のキーワードに親しむ、最高のきっかけを作ってくれています。

これを読んだらもう一回、ナルトを読み返したくなるでしょ?

ぜひ神話の視点で、彼らの戦いを見届けてみてください。

映画化で見る日本神話の映像美

漫画で楽しんだ日本神話の世界を、さらにダイナミックに体験したい。

そう思ったら、映画化された作品を鑑賞するのが最強です。

映像と音楽が加わることで、神話の壮大なスケール感や神秘的な雰囲気を、より直接的に感じ取ることができます。

映画化の最大のメリットは、漫画では僕らの想像に委ねられていたシーンが、具体的な映像として目の前に現れる点。

神々の戦いや儀式の様子。

神々が住まう高天原(たかまがはら)の風景。

これらが、アニメーションならではの美麗な作画やCG技術によって、圧倒的な迫力で描かれます。

実際に、数多くの日本神話モチーフ漫画がスクリーンで新たな魅力を放ってきました。

『ノラガミ』は、現代の街角を舞台に神々が戦う姿を、スピーディなアクションで描き人気を博しました。

また、『刀剣乱舞 廻』は、名刀に宿る付喪神(つくもがみ)である刀剣男士たちの活躍を描き、三種の神器を巡る物語に新たな解釈を加えています。

さらに記憶に新しい『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』(2023年)では、土着の神様や蛇神信仰といった、よりディープな民俗学的要素がホラーテイストで描かれ、大きな話題となりましたよね。

ただし、映画化にあたっては、上映時間に物語を収めるために原作からエピソードが変更されたり、映画オリジナルの展開が加えられたりすることも少なくありません。

原作ファンにとっては、その「違い」を楽しむのも一興ですが、まずは原作の世界観を大切にしたいという方は、先に漫画を読んでから映画を観る、という順番がおすすめです。

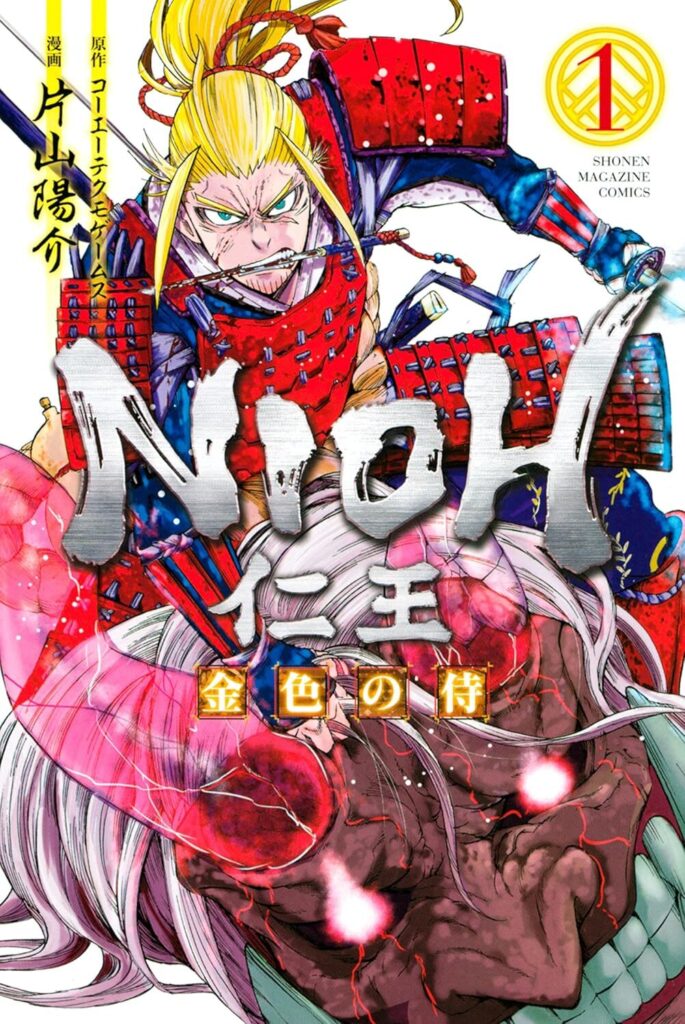

ゲーム原作漫画で神話を体感する

ゲーム好きのアナタにとって、ここは本命のテーマかもしれませんね。

ゲーム原作の漫画は、物語の世界に二重、三重に深く没入できる、まさに最高のエンタメコンテンツです。

ゲームで「体験」した世界を、漫画で「整理・補完」する。

この往復学習によって、ストーリーへの理解度が飛躍的に高まります。

この楽しみ方のキモは、メディアの特性の違いを活かせる点にあります。

ゲームでは、プレイヤー自身が主人公となって物語を進め、世界の広がりや戦闘の爽快感を「体感」します。

一方、漫画では、ゲーム内では断片的にしか語られなかったキャラクターの心情や、複雑な世界観の背景が、整理された形でじっくりと描かれます。

例えば、妖怪討伐アクションの金字塔「仁王」シリーズの公式コミカライズ『仁王~金色の侍~』は、ゲーム本編の前日譚。

これを読んでおけば、ゲームの世界観や歴史的背景をより深く理解した上でプレイに臨めます。

また、大人気スマホRPG『Fate/Grand Order』のコミカライズは、ゲームの膨大なストーリーを忠実に漫画化しており、イベントで新登場した日本神話系のサーヴァントの背景を知るのに役立ちます。

FGOユーザーなら、推し鯖の深掘りのためにコミカライズは必修科目かも!

ゲームをプレイする前に漫画で予習するも良し。

クリア後に漫画で伏線や謎を再確認するも良し。

ゲームで「体験」し、漫画で「理解」する。

この最強コンボ、ぜひ試してみてください。

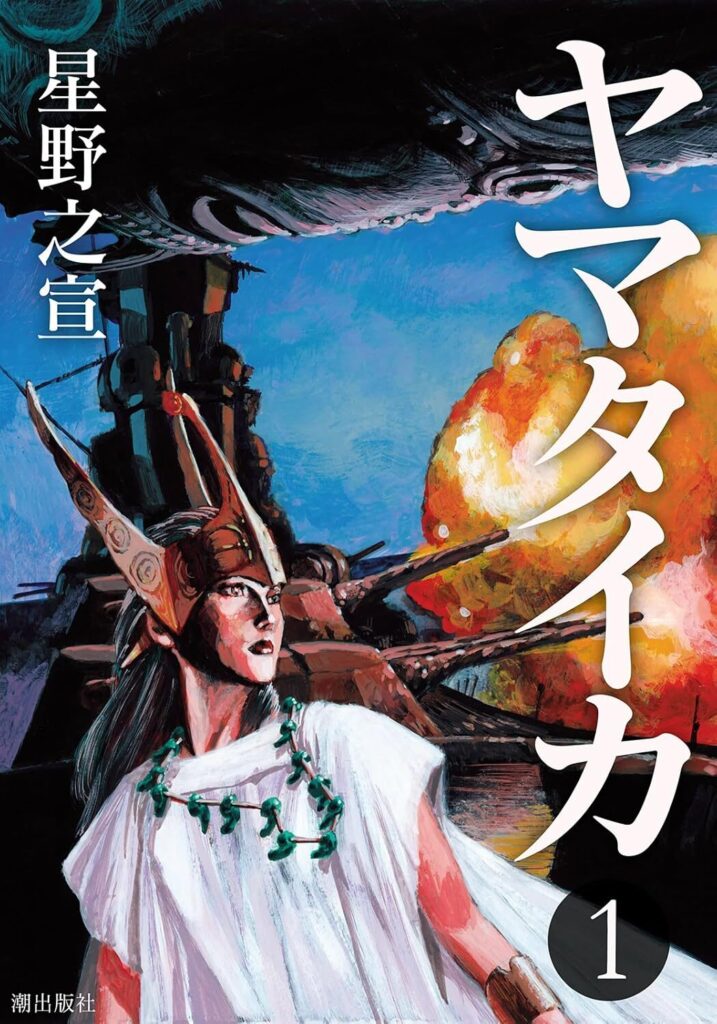

史実と神話が交差する重厚な物語

学習まんがや人気作品で日本神話の基礎を押さえた猛者は、こちらの世界へようこそ。

より踏み込んだ解釈や重厚なストーリーが魅力の、本格派向けの作品に挑戦してみませんか?

これらの作品は、単に神話をなぞるだけじゃありません。

作者独自の鋭い史観や学術的な考察が加えられており、アナタの知的好奇心を爆発させること間違いなしです。

本格派作品の魅力は、その物語のスケールと考証の深さ。

史実や民俗学、考古学、さらにはSF的な視点を取り入れ、『古事記』や『日本書紀』の「行間」に隠された謎を、大胆な仮説で解き明かしていきます。

このジャンルの第一人者といえば、やはり漫画家・星野之宣先生。

代表作『ヤマタイカ』では、邪馬台国と大和王権の争いを「火の民族」と「日の民族」の壮大な民族神戦争として描き出しました。

また、『宗像教授伝奇考』シリーズは、民俗学者が日本各地の伝承の謎を解き明かすミステリー仕立てで、知的な興奮が止まりません。

美内すずえ先生の『アマテラス』は、天照大神の物語を宇宙規模のSFロマンとして再構築した、他に類を見ない壮大な作品です。

ただし、これらの作品は世界観が非常に緻密で複雑なため、ある程度の基礎知識がないと読み解くのが難しいかもしれません。

物語を120%楽しむためには、事前に古事記のあらすじを復習したり、作中で提示される説について後から自分で調べてみたり、といった能動的な読書姿勢が求められます。

しかし、そのハードルを越えた先には、間違いなく深遠で魅力的な神話の世界が広がっています。

その面白さは、僕が保証します!

忍者と神話が融合したバトル漫画

先ほども触れた通り、『NARUTO-ナルト-』は忍者と日本神話を見事に融合させた傑作です。

しかし、この「忍者×神話」という最高の組み合わせは、他にも数多く存在するんです。

忍びという神秘的な存在と、神々の超常的な力が掛け合わされることで、独特でスリリングなバトルワールドが生まれます。

なぜこの組み合わせは、こんなにも相性が良いんでしょうね?

僕が思うに、両者が「人知を超えた力」という共通項を持つからだと考えています。

印を結んで発動する忍術や、常人離れした身体能力は、それ自体が神がかり的な技。

そこに神々の名前や権能が加わることで、技の格や説得力が、格段に増すんです。

例えば、賀来ゆうじ先生の『地獄楽』。

不老不死の仙薬を求める忍者の物語ですが、その目的地は「常世の国(とこよのくに)」と呼ばれ、古事記における理想郷のイメージが、ダークファンタジーとして転化されています。

山田風太郎原作、せがわまさき作画の『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』では、忍法の名称に神仏習合期の神々や妖怪の名が使われ、作品に妖しい魅力を与えています。

これらの作品は、ナルトとはまた違ったアプローチで、忍者と神話の化学反応を楽しませてくれます。

アクションやバトル漫画が好きで、神話の持つ神秘的な雰囲気に惹かれるなら、きっと夢中になれる作品が見つかるはずです。

まとめ:広がる日本神話モチーフ漫画の魅力

この記事では、初心者から上級者まで楽しめる日本神話モチーフの漫画を、様々な角度から紹介してきました。

最後に、この記事のポイントをもう一度おさらいしましょう。

● 選び方の第一歩:まずは分かりやすい学習まんがで全体像を掴むのがおすすめ!

● 挫折しないために:巻数や完結状況の確認は意外と大事。

● 『NARUTO -ナルト-』:技名や設定に三貴子など、神話オマージュの宝庫。

● ゲーム原作漫画:プレイ前後で二度美味しい!理解度が爆上がりする。

● 映画化作品:神話の世界を、ド迫力の映像と音で体験できる。

● 子供と読むなら:ふりがなや図解が豊富な作品を選ぼう。

● 超・初心者向け:『まんが古事記』は、まず間違いない定番の入門書。

● 現代アクション好きなら:『ノラガミ』でスタイリッシュな神々の戦いを。

● ガチの本格派:星野之宣作品は、史実や学説に基づく重厚な面白さ。

● 知識を深める:神社検定のテキストや、國學院大學のWebサイトも実は使える。

日本神話という壮大なテーマは、クリエイターたちの想像力を刺激し、今も新しい物語を生み出し続けています。

この記事をきっかけに、あなたのお気に入りの一冊が見つかり、作品の世界がもっと面白く、もっと深く楽しめるようになったら、僕としてもうれしいです。