【本ページにはプロモーションが含まれています。】

ゲームやアニメに登場する、あのカッコいいキャラクターやラスボス。

そのルーツを辿ると、北欧神話に行き着くことがよくあります。

特に、圧倒的な力を持つ怪物たちは、多くのクリエイターに「これだ!」というインスピレーションを与えてきました。

しかし、元々の神話で彼らがどんなヤバい存在だったのか、詳しく知る機会は意外と少ないかもしれません。

この記事では、「北欧神話の怪物」というテーマに絞って、神話の原典におけるガチで恐ろしい姿から、僕たちが愛するエンタメ作品のキャラクターへと変貌を遂げた背景まで、分かりやすくリミックスしていきます!

- 元ネタの姿北欧神話に出てくる主要な怪物の、原典でのヤバい物語

- 現代でのリミックス今のゲームや漫画で、あの怪物たちがどうアレンジされているか

- 魅力の正体怪物たちが持つ「恐怖」と、なぜか惹かれてしまう「魅力」の二面性

- 新しい視点エンタメ作品を「神話」というフィルターを通して、もっと深く楽しむ方法

原典で語られる北欧神話の怪物たち

終末を告げる巨狼フェンリル

北欧神話において、フェンリルは最強クラスの怪物として知られています。

彼は策略の神ロキと女巨人アングルボザの間に生まれた子ども。

その巨体と力は、神々をも本気でビビらせるほどでした。

神々は「いつか主神オーディンを滅ぼす」という予言を恐れ、フェンリルを縛り付けようとします。

しかし、ただの鉄の鎖なんて、おもちゃのように引きちぎってしまいます。

そこで神々は、ドワーフに作らせた魔法の紐「グレイプニル」を使いました。

この紐は「猫の足音」や「女の髭」といった、この世に存在しないもので作られていて、見た目はただの細いリボン。

それなのに、決して切れない強度を誇るチートアイテムでした。

拘束されるとき、フェンリルは神々の裏切りを疑い、「保証として誰かの腕を俺の口に入れろ」と要求します。

ここで名乗り出たのが、勇敢な軍神テュールでした。

結果、フェンリルはグレイプニルに縛られ、テュールは約束通り右腕を食いちぎられてしまいます。

このエピソードは、フェンリルの恐ろしさと同時に、神々のズルさや、それによって生まれた悲劇を物語っているんです。

もともとは人懐っこい性格だったとも言われるフェンリル。

しかし、この裏切りによって神々への憎悪を募らせ、世界の終末「ラグナロク」で全ての束縛を断ち切り、予言通りオーディンを飲み込むとされています。

単なる破壊者ではなく、裏切られた悲しみを背負う存在であること。

それが、フェンリルのキャラクターに深みを与えているんですね。

世界を取り巻く大蛇ヨルムンガンド

ヨルムンガンドは、フェンリルやヘルの兄弟にあたる巨大な蛇です。

その名も「世界蛇(ミズガルズオルム)」。

名前の通り、人間が住む世界ミッドガルドをぐるりと一周し、自らの尾を咥えることができるほどの、とんでもない巨体を誇ります。

神々はその危険性を察知し、ヨルムンガンドがまだ幼いうちに、容赦なく海へと投げ捨てました。

しかし、彼は海の中で凄まじい成長を遂げ、世界の海を支配する存在となったのです。

神話によれば、ヨルムンガンドが身じろぎするだけで大地震や大津波が起こるとされ、まさに「歩く天災」のような存在でした。

世界の終末ラグナロクでは、宿敵である雷神トールと最後の戦いを繰り広げます。

トールは最強の武器ミョルニルでヨルムンガンドを打ち倒します。

しかし、自身もヨルムンガンドが最後に吐き出した猛毒によって命を落とし、相討ちという壮絶な最期を迎えるのです。

世界そのものを揺るがすほどのスケール感。

これぞ破滅的な怪物として、神話にその名を刻んでいる理由です。

死者の国を支配する女神ヘル

ロキの娘であり、フェンリル、ヨルムンガンドの妹にあたるのが女神ヘルです。

彼女は神々によって、霧と氷に閉ざされた「ヘルヘイム」と「ニヴルヘイム」という二つの冥府の支配者に任命されました。

彼女の姿は、半身が生きた美しい女性、もう半身が腐敗した死体であったと伝えられています。

まさに「生」と「死」を同時に体現する、インパクト絶大な存在です。

ヘルが支配する冥府は、戦場で名誉の死を遂げた英雄が行くヴァルハラとは対照的。

病や寿命で死んだ、ごく普通の者たちの魂が行き着く場所でした。

ヘルはただ死者を管理するだけではありません。

その領域においては、絶対的な権力を持っていました。

一度彼女の国へ入った者は、たとえ神々の王オーディンであっても、簡単には戻れないとされています。

光の神バルドルが非業の死を遂げた際、神々が彼の復活を願ってヘルと交渉する有名なエピソードがあります。

しかし、これもロキの妨害によって、無慈悲にも失敗に終わりました。

ヘルは、アスガルドの神々さえも逆らえない「死」という絶対的なルール。

それを司る、畏怖すべき冥府の女王として君臨しているのです。

神々の宿敵である巨人族ヨトゥン

ヨトゥンは、北欧神話における神々のメインとなる敵対勢力です。

彼らは「ヨトゥンヘイム」と呼ばれる極寒の地に住み、自然の荒々しさや混沌を象徴する存在として描かれます。

一般的に「巨人族」と訳されますが、その姿は様々。

必ずしも巨大とは限らず、神々と見分けがつかないほど美しかったり、優れた知恵を持っていたりする者もいました。

神々とヨトゥンの関係は、単なる敵対だけじゃないのが面白いところ。

主神オーディンや雷神トールとしばしばガチバトルを繰り広げる一方で、策略の神ロキのように、ヨトゥンの血を引く神も存在します。

また、神々がヨトゥンの女性と恋に落ちて結ばれることもあり、両者の関係は、敵であり身内でもあるという非常に複雑なものなんです。

しかし、最終的には世界の終末ラグナロクで、事態は最悪の結末へ。

炎の巨人スルトを筆頭とするヨトゥン軍が神々の国アスガルドに攻め込み、世界は破滅的な戦いの渦に巻き込まれます。

神話を通して、常に神々の秩序を脅かし続ける、原初的なパワーの象徴。

それがヨトゥンなのです。

神獣か怪物か?八脚の馬スレイプニル

スレイプニルは、主神オーディンが乗る、八本脚のスーパー軍馬です。

その出自がまた、かなり特殊。

神々が城壁の修復をある巨人に頼んだ際、策略の神ロキが牝馬に化けて、巨人の名馬を誘惑した結果、生まれたとされています。

…そう、ロキが母親なんです。

この八本脚という異形から、スレイプニルは「怪物」のカテゴリーで語られることも少なくありません。

しかし、その能力は神々に多大な貢献をしました。

空、海、陸を問わず、さらには死者の国へも自在に駆けることができたと言われ、オーディンにとって最高の相棒でした。

学者の間では、八本の脚は「世界の八方向を駆けるシャーマンの能力の象Cル」とか、「二頭の馬が一体化した姿」なんて説もあります。

神聖なオーディンの乗騎である「神獣」としての側面と、ロキの子という異形の「怪物」としての側面。

この二面性を持つ、非常にユニークで面白い存在と言えるでしょう。

現代エンタメで描かれる北欧神話の怪物

- 漫画で人気の頼れる相棒フェンリル

- ゲームで体感するヨルムンガンドの脅威

- ヴァルキリーが討つ最新モンスター

- アートやインスタレーションの怪物たち

- 児童書では優しい友人になる怪物

- まとめ:多様化する北欧神話の怪物の魅力

漫画で人気の頼れる相棒フェンリル

原典では神々を滅ぼす、終末の象徴だったフェンリル。

しかし、現代のマンガ作品、特に異世界ファンタジー系では、そのイメージがガラリと変わります。

なんと、主人公の頼れる相棒や、もふもふの愛されマスコットとして登場することが多くなったんです。

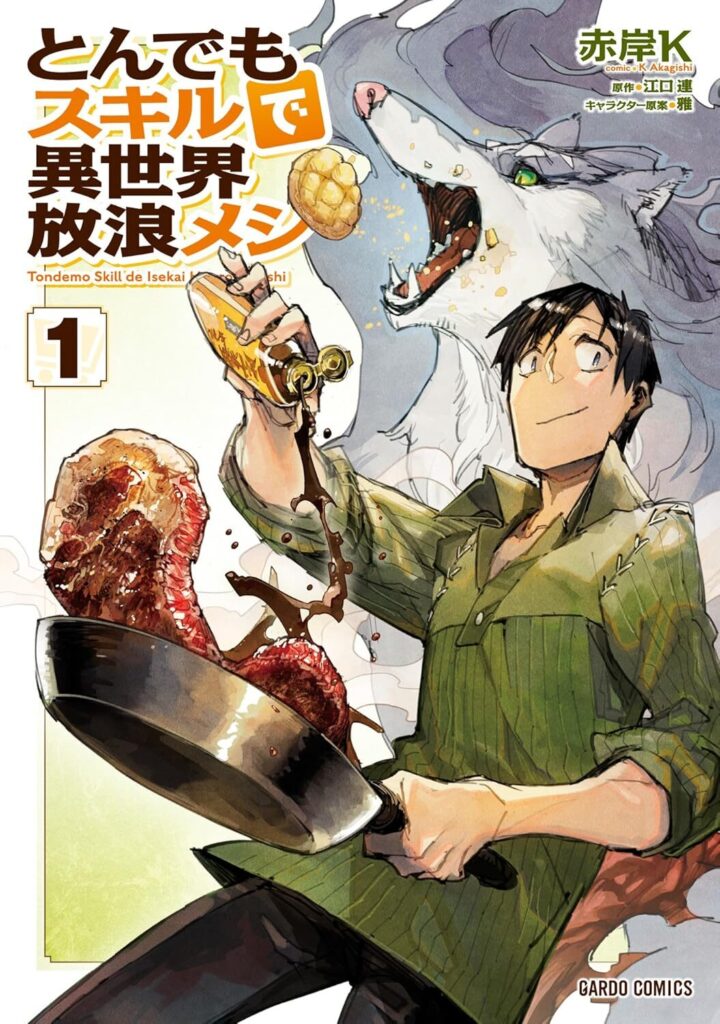

代表的な例が、あの大人気作『とんでもスキルで異世界放浪メシ』に登場する伝説の魔獣「フェル」ですね。

彼は圧倒的な戦闘力で主人公を守る守護者でありながら、超食いしん坊でコミカルな一面も持つ、最高のキャラクター。

2025年にはTVアニメ第2期の放送も予定されており、その人気はとどまる所を知りません。

原典で暴れまわったフェンリルが、ここでは大飯ぐらいの相棒フェルに転生!

寝る前 10 分で即ほっこり。

【深夜のもふ補給】にどうぞ。

↓↓フェルに逢いに行く↓↓

また、『魔欠落者の収納魔法~フェンリルが住み着きました~』では、仔犬サイズのフェンリルが主人公のポケット空間に棲みつき、スローライフを彩る癒やしの存在として描かれました。

これらの作品に共通するのは、原典の「凶暴性」を「圧倒的な戦闘力」というプラスの魅力に変換している点です。

そして、「人懐っこかった」という側面を「忠実な相棒」や「愛らしいペット」として、最大限に引き出しています。

神話での悲劇的な背景を知っていると、マンガで幸せそうにしているフェンリルに、なんだかグッと来てしまいますよね。

ゲームで体感するヨルムンガンドの脅威

世界を一周するほど巨大なヨルムンガンド。

この「デカすぎる」スケール感は、まさに現代のビデオゲームでこそ、その真価を発揮します。

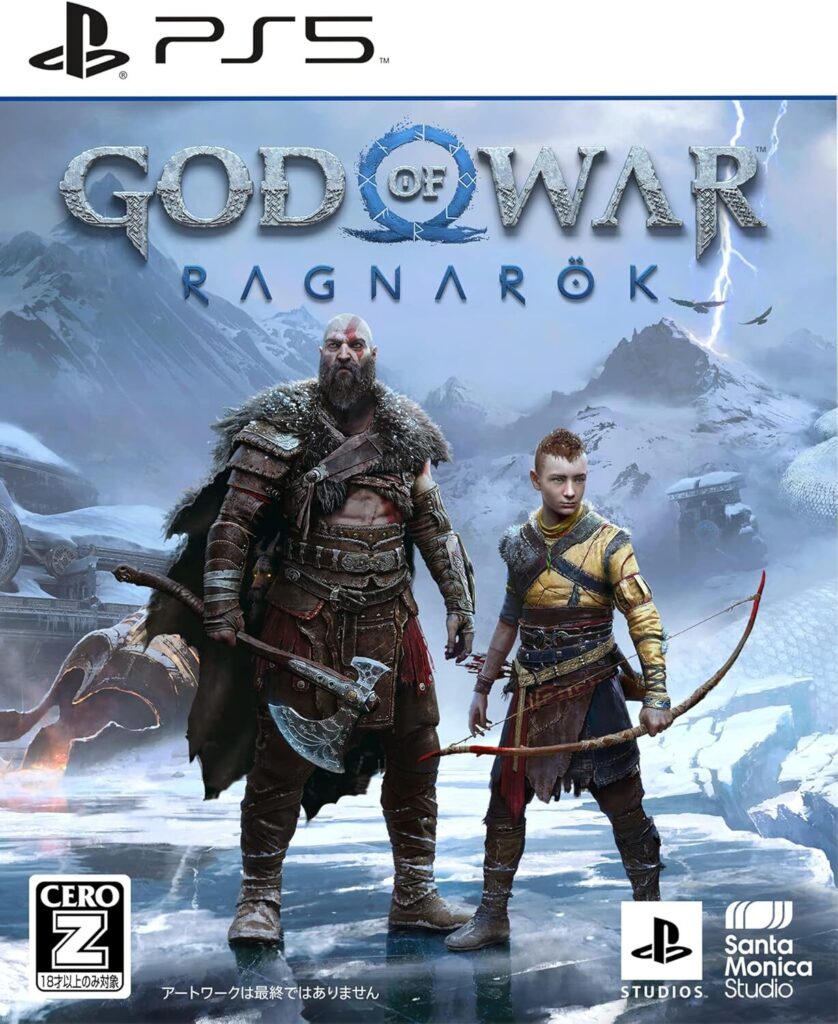

超名作『God of War Ragnarök』では、物語の中心的な存在として登場し、その途方もない大きさをプレイヤーに叩きつけてきます。

対話するシーンでは、デカすぎて画面に収まりきらないほど。

2024年9月にはPC版がリリースされ、超ワイド解像度で、さらに臨場感あふれるヨルムンガンドを体験できるようになりました。

もし“Steam 版より棚に並ぶパッケージが欲しい派”なら、この PS5 版がベスト。

圧巻のヨルムンガンド戦を4K&DualSenseの振動で体感──そして箱はコレクション棚でずっと輝く。

↓↓Amazonで狩りに出る↓↓

協力型アクションRPG『Tribes of Midgard』では、シーズンボスとして実装され、プレイヤーたちが協力して挑む最終目標の一つになっています。

みんなで船を漕いで巣まで向かうプロセスは、神話の冒険を追体験しているようで最高にアツいんです。

これらのゲームは、ただ物語を読むだけでは得られない「体感」を僕たちにくれます。

コントローラーの振動や画面を覆い尽くす巨体を通して、神話の脅威を肌で感じられるのが、ゲームならではの最大の魅力でしょう。

ゲームごとのヨルムンガンド演出比較

| ゲームタイトル | プラットフォーム | ヨルムンガンドの役割と特徴 |

| God of War Ragnarök | PS4/PS5/PC | 物語の重要キャラ。対話可能なほどの巨大さで描かれ、イベントシーンの演出が圧巻。 |

| Tribes of Midgard | PS4/PS5/PC/Switch | シーズン2のサガボス。仲間と協力して討伐するレイドコンテンツの目標。 |

| SMITE | PC/PS4/Xbox/Switch | プレイアブルキャラ。戦場の視界を遮るほどの巨体で、地形を活かした戦術が可能。 |

| Valheim | PC/Xbox | 「サーペント」としてオマージュ。船上でのスリリングな戦闘が味わえる。 |

ヴァルキリーが討つ最新モンスター

戦乙女ヴァルキリー。

神話では英雄の魂をヴァルハラへ導く案内人ですが、現代のゲームでは、自ら戦う超クールな戦士として描かれることがほとんど。

そして、彼女たちがその力を振るう相手として、北欧神話の怪物たちが最高の「敵役」として登場します。

『God of War Ragnarök』では、最強クラスの隠しボスとしてヴァルキリーの女王「グナ」が登場。

多くのプレイヤーを絶望させた、トラウマ級の強さでした。

追加DLC「Valhalla」では、幻影のヴァルキリーたちとの連戦が待ち受け、腕に覚えのあるゲーマーを熱くさせてくれます。

スクウェア・エニックスの『Valkyrie Elysium』は、まさにヴァルキリーを操作して魔物を浄化していくアクションRPG。

無料アップデートで敵側ヴァルキリーの視点でプレイできるモードが追加されるなど、物語を多角的に楽しめるのがいいですね。

これらのゲームでは、定期的なアップデートで新たな怪物が追加され、ヴァルキリーと怪物の戦いは、今この瞬間も進化し続けているのです。

アートやインスタレーションの怪物たち

北欧神話の怪物は、ゲームや漫画の世界を飛び出し、現代アートの世界でも新たな命を吹き込まれています。

「見る」だけでなく、「体感する」ためのユニークな試みが、めちゃくちゃ面白いんです。

例えば、オスロ大学歴史博物館では、2025年6月から「Miðgarðr―ヴァイキングの神々と怪物」という常設展が開催中。

なんと、実物大のフェンリルの頭部の3Dプリントモデルや、壁一面に投影されるヨルムンガンドの映像の中を歩くことができるんです。

まさに神話の世界にダイブするような体験が可能です。

さらに、脳波計と音響装置を使い、フェンリルの咆哮を観客の身体に直接響かせる、なんていう体験型のライブアートまで行われています。

アートの世界では、北欧神話の怪物は、もはや鑑賞するだけの対象ではなく、自らが「没入」する対象になっているんですね。

児童書では優しい友人になる怪物

あれほど恐ろしい怪物たちも、子ども向けの作品では全く違う顔を見せます。

原典の凶暴さはキレイさっぱり消え去り、「優しい友人」や「誤解された隣人」として描かれることが一般的です。

アメリカの作家による『Fenris & Mott』は、少女が終末の狼フェンリルとは知らずに仔犬を育てる物語。

「飼い主の愛が世界の運命を変えられるか」というテーマは、子どもたちに友情や責任の大切さを伝えます。

リック・リオーダンの人気シリーズ『マグナス・チェイスと神々の本』では、蘇った死体のような怪物でさえ、ホテル・ヴァルハラで共生する仲間として登場。

多様性を受け入れるメッセージが込められています。

Netflixのアニメシリーズ『ヒルダ』では、トロールが人間から恐れられている「誤解されがちな隣人」として描かれます。

主人公ヒルダとの心の交流を通して、外見で判断しないことの重要性を教えてくれる名作です。

これらの作品は、怪物が持つ「恐怖」の側面を取り除き、「孤独」や「他者との関わり」といった普遍的なテーマに焦点を当てることで、子どもたちが安心して物語を楽しめるように工夫されています。

まとめ:多様化する北欧神話の怪物の魅力

ここまで見てきたように、北欧神話の怪物は、一つの決まったイメージに留まりません。

時代やメディアに合わせて、その姿を面白いくらい多様に変化させてきました。

最後に、その魅力のポイントを、もう一度おさらいしましょう。

- 原典のヤバさフェンリルやヨルムンガンドは、神々さえも滅ぼす、世界の終末を象徴するレベルの存在だった。

- 悲劇的な背景特にフェンリルは、ただの悪役ではなく、裏切られた悲しみを持つことが物語に深みを与えている。

- 現代でのギャップ萌えマンガでは、あのフェンリルが「頼れる相棒」や「癒やしのもふもふ」になっている。

- ゲームならではの圧倒的体験ヨルムンガンドの巨大さや、ラグナロクの絶望感は、ゲームでこそ「体感」できる。

- 再解釈の面白さ児童書では、恐ろしい怪物が「友情を育む隣人」に。作り手の視点で、いくらでもリミックスされていく。

原典の恐ろしい姿と、現代エンタメでの多様な役割。

この二つを知って見比べることで、あなたのお気に入りのキャラクターは、もっと深く、もっと魅力的に見えてくるはずです。

神話を知ることは、最高の「元ネタ探しの冒険」への第一歩。

これからも一緒に、ゲームやマンガに隠された神話の世界をリミックスしていきましょう。