【本ページにはプロモーションが含まれています。】

ゲームやアニメでお馴染みのギリシャ神話の神々や英雄たち。

彼らの物語が、ただの作り話じゃなかったとしたら…?

そう考えただけでも、ワクワクしてきませんか?

実は神話の中には、実際の歴史的な出来事が元ネタになっているケースが、驚くほどたくさん隠されているんですよ!

例えば、かの有名な「トロイア戦争」。

これ、長年ただの壮大なファンタジー戦記だと思われていたんです。

ところが19世紀の終わり、一人の熱すぎる実業家シュリーマンが「いや、絶対にある!」と信じて掘り続け、ついにトロイアの遺跡を本当に発見してしまったんです!

これには世界中がひっくり返りましたよね。

こんな風に、ギリシャ神話には考古学的な証拠によって「これってマジだったんだ…」と裏付けられる要素がゴロゴロしているんです。

僕たちが愛してやまないRPGやアニメが、なぜこんなにもギリシャ神話をモチーフにするのか?

その答えも、まさにこの「史実」と「創作」の絶妙なバランスにあると僕は分析しています。

完全にゼロから作られたファンタジーじゃない。

歴史という名の「土台」があるからこそ、僕たちは神話の世界にたまらないリアリティを感じて、夢中になっちゃうわけですね!

- トロイア戦争など、神話と考古学の発見が奇跡的にシンクロする鳥肌モノの瞬間

- ミノタウロスの迷宮に隠された、実在の巨大宮殿の謎

- 神話に刻まれた、古代のガチな自然災害の爪痕

- あなたの好きなゲームやアニメが、いかに神話を「解釈」して面白くしているか

ギリシャ神話は実話なのか?真実と創作の境界線

- トロイア戦争の考古学的発見

- シュリーマンが掘り当てた古代都市

- ミノタウロスの迷宮は実在した?クノッソス宮殿の謎

- 最強の英雄たちはリアルに存在したのか?

- 神の怒り?神話に描かれた古代の天変地異

- 消えた大陸アトランティスと地中海文明のミステリー

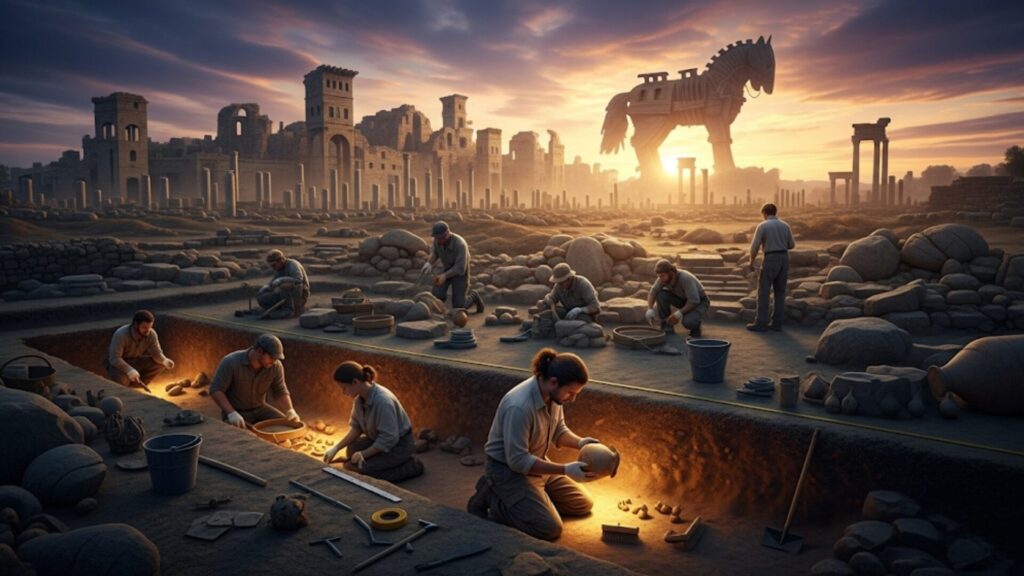

トロイア戦争の考古学的発見

吟遊詩人ホメロスが残した叙事詩『イリアス』。

そこに描かれた「トロイア戦争」は、もう皆さんご存知ですよね。

実はこれ、紀元前12世紀頃に実際の紛争があった可能性が高いと考えられているんですが、神話通りの大戦争だったかについては、まだ専門家の間でも議論が続いているんです。

それでも、長年ただの創作物語だと思われていたこの戦争が、考古学の力によって「史実を反映している可能性」がグッと高まってきたんですよ。

発見されたのは、トルコ北西部のヒサルリクの丘という場所。

この遺跡こそが伝説のトロイアだと考えられていて、実際に物語の描写と複数の点で一致すると評価されているんです!

しかも発掘してみたら、まるでミルフィーユみたいに9つもの時代にわたる都市の層が重なっていることが判明しました。

とんでもない歴史のタイムカプセルですよね…。

中でも特に注目すべきは、「第7層」と呼ばれる紀元前12世紀の地層です。

ここから何が見つかったと思いますか?

なんと、大規模な火事の跡や、無数の矢じりといった生々しい武器が大量に出てきたんですよ!

これぞまさに、壮絶な攻城戦があったことを示唆する、かなり有力な状況証拠と言えるわけですね。

しかも、ここからがまた面白いポイントでして。

この遺跡の城壁は、物語の描写通り、とんでもなく堅固な作りだったんです。

時期によって造りは違うんですが、現存する高さでも約6m前後、元々は9m級だったと推定されているんです。

厚さも4mを超えていたとか…

まさに難攻不落の最強要塞ですよね!

もちろん、神話と現実が全部イコールというわけではありません。

例えば、あの有名な「トロイの木馬」。

これについては考古学的な証拠が見つかっておらず、後世の物語化や、何か別の兵器の“象徴的な表現”だったんじゃないか、という説が有力ですね。

『トロイ無双』や『アサシンクリード オデッセイ』といったゲームが、なぜあんなに面白いのか?

それは、こうした考古学の知見を巧みにシナリオに落とし込んで、史実とファンタジーを最高の形で融合させているからなんですよ。

僕たちはゲームを通じて、実在した都市の空気を肌で感じながら、神話の英雄たちの活躍を「追体験」できる。

これって、最高に贅沢な遊びだと思いませんか?

シュリーマンが掘り当てた古代都市

ギリシャ神話を「推し」続けた、とんでもない男がいました。

その名もハインリヒ・シュリーマン。

彼は学者でも何でもない、ただの実業家でした。

子供の頃に読んだ『イリアス』の物語は絶対に実話なんだ!

と固く信じ、なんと私財を投じて、トロイア遺跡の発掘に乗り出したんです。

1870年代、当時の学界からは「夢見るオジサン」みたいに笑われながらも、シュリーマンはホメロスの記述だけを頼りに掘り続けました。

そして1873年、ついに彼は「プリアモスの財宝」と呼ばれる、キラッキラの黄金の装飾品を発見します!

まるでゲームのレアドロップアイテムみたいな、まさに歴史的発見の瞬間でした。

もちろん、現代の考古学の視点で見ると、彼の発掘方法はかなり荒っぽくて問題もありました。

目的の層にたどり着くために、上の時代の遺跡をガンガン壊しちゃったりとか…。

でも、彼の常識外れの情熱と執念が、神話と歴史をつなぐ重い扉をこじ開けたことは、紛れもない事実なんですよ!

シュリーマンの快進撃は止まりません。

ギリシャ本土のミケーネでは、あの有名な「アガメムノンの黄金マスク」まで発見!

後に、このマスクはアガメムノンの時代より300年くらい前のものだと判明するんですが、それでも当時のインパクトは絶大でした。

これらの発見によって、ギリシャ神話に登場する都市や王国が、ファンタジーではなくリアルに存在していたことが証明されたんです。

そう、神話の背景には、「ミケーネ文明」という青銅器時代の高度な文明が確かに存在していた。

この事実が、すべての始まりだったワケですね。

アニメ『聖闘士星矢』に登場する黄金聖衣(ゴールドクロス)や、『Fate』シリーズで描かれるキャラクターたちの宝具デザイン。

あれって、実はシュリーマンたちが掘り当てた古代の装飾品から、めちゃくちゃインスピレーションを受けているんですよ。

クリエイターたちは考古学の発見を元ネタに、神話の世界を現代に蘇らせてくれているんですね。

ミノタウロスの迷宮は実在した?クノッソス宮殿の謎

牛頭人身の怪物ミノタウロスと、絶対に脱出できない迷宮ラビュリントスの伝説。

ギリシャ神話の中でも、特に有名なエピソードの一つですよね。

実は、この神話の舞台となったクレタ島には、モデルになったとしか思えない、マジで巨大な宮殿の遺跡が存在するんです!

その名もクノッソス宮殿。

紀元前2000年頃から栄えた「ミノア文明」の中心地です。

1900年にイギリスの考古学者アーサー・エヴァンズが発掘を始め、そのヤバすぎる全貌が明らかになりました。

この宮殿の最大の特徴は、何を隠そう、本当に迷宮(ダンジョン)みたいな超複雑な構造なんです。

一説には“1,300室”もあったと推定されるほど、とんでもなく複雑な多室構造を持つ大規模な宮殿でして、初見プレイでは絶対に迷子になるレベル…!

神話の迷宮の元ネタは、この実在の宮殿でほぼ間違いないだろう、と言われています。

さらに面白いのが、宮殿の壁画に描かれていた「牛跳び」という謎の儀式。

突進してくる牡牛のツノを掴んで、その背中をアクロバティックに飛び越えるっていう、とんでもなく危険な競技がリアルに行われていたことがわかるんです。

ミノア文明では牛は神聖な生き物で、宗教儀式でも超重要な役割を果たしていました。

もしかしたら、この牛への強い信仰と、危険な儀式の記憶が、後世に「牛の怪物」ミノタウロスの物語として形を変えて伝わったのかもしれませんね。

宮殿からは「線文字A」っていう、いまだに解読されていない謎の文字も見つかっています。

もしこの古代のログが解読されたら、神話と歴史の関係について、さらにとんでもない事実が判明するかもしれません。

ロマンがありますよね!

ゲーム『ゴッド・オブ・ウォー』シリーズや『アサシンクリード オデッセイ』に登場する迷宮ステージは、このクノッソス宮殿がガッツリ参考にされています。

プレイヤーは、実際の宮殿の構造をベースにしたリアルな迷路を探索しながら、ラスボスであるミノタウロスと対峙するワケです。

最高の体験じゃないですか!

最強の英雄たちはリアルに存在したのか?

ギリシャ神話の英雄たちって、一人ひとりキャラが立ちまくってますよね。

実は彼ら、完全な創作キャラではなく、彼らの伝承と関連づけられるような資料や遺跡が、各地で指摘されているんです!

もちろん、これが直接的な実在の証明というわけではないんですが、想像が膨らみますよね!

例えば、アテナイの英雄テセウス。

紀元前5世紀の歴史家トゥキディデスが、アテナイを統合した王の伝承をテセウスに結びつけて記しているんです。

ただ、彼自身が「テセウスは100%実在した!」と史実として断定しているわけではない、というのがミソですね。

スパルタの英雄メネラオスと、絶世の美女である妻ヘレネ。

この二人に関しても、スパルタの近くにある「メネライオン」という聖域で、二人を神として祀っていた祭壇がガチで見つかっています。

歴史上の人物として、マジで崇拝されていた証拠ですよね。

脳筋ヒーローの代表格、ヘラクレスについては、もっと複雑なルーツがありそうです。

ティリンスという遺跡で見つかった紀元前13世紀のハンコには、ライオンとガチバトルしている戦士の姿が刻まれていて、これがヘラクレスの元ネタじゃないか、なんて言われています。

あのオデュッセウスの故郷とされるイタカ島では、ホメロスの伝承と符合するかもしれない、興味深い構造の遺跡が報告されたんです。

これが本当にオデュッセウスの宮殿だと決まったわけではなく、専門家の間でも議論が続いている段階ですが…

もちろん、彼らのチート性能みたいな超人的な活躍は、後世の詩人たちが「盛った」結果でしょう。

実在した王様や戦士の武勇伝が、語り継がれていくうちにどんどんスケールアップして、最終的に神話レベルの物語に変化していった、というワケですね。

この「リアルと神話の境界線」を、現代のクリエイターたちは巧みに利用しています。

映画『トロイ』(2004)では神々の介入をカットして、生々しい人間ドラマとして描きました。

一方で、アニメ『Fate』シリーズでは、史実の英雄が神話的な力を持つ「サーヴァント」として登場し、両方の魅力をミックスさせています。

この「解釈」がまた、たまらないですよね。

神の怒り?神話に描かれた古代の天変地異

ギリシャ神話に出てくる大洪水や地震、火山の噴火。

あれって実は、実際に起きた巨大な自然災害の記憶が、物語として語り継がれたものである可能性が高いんです。

地質学の調査で、神話の時代に起きたヤバい災害の痕跡が、次々と見つかっているんですよ。

一番有名なのは、デウカリオンの大洪水の神話。

最高神ゼウスが人類をリセットするために大洪水を起こし、デウカリオンと妻ピュラだけが箱舟で生き延びた、というノアの方舟みたいな話です。

実は地中海の東の方で、この神話の時代と重なるサントリーニ(テラ)島の巨大噴火に伴う、広範囲に及ぶ津波や火山灰の堆積といった地質学的な証拠が見つかっているんですよ。

神話と現実がリンクする瞬間、鳥肌が立ちますよね!

サントリーニ島(昔の名前はテラ島)の火山噴火も、神話にデカい影響を与えたと考えられています。

紀元前1600年頃に起きたこの大噴火は、人類の歴史の中でも最大級の規模で、地中海全体に巨大な津波と火山灰をまき散らしました。

この未曾有の大災害こそ、あのアトランティス伝説の、数ある元ネタ説の中でも有力な候補の一つとされているんです。

哲学者のプラトンが書いた「一昼夜のうちに海に沈んだ島」という描写は、サントリーニ島の中央部が噴火で丸ごと吹き飛んだ様子と、不気味なほど一致しています。

海の神ポセイドンが地震や津波を起こす、という神話も多いですよね。

エーゲ海が地震の多発地帯であることを考えれば、これもリアルな災害の経験がベースになっていると考えるのが自然です。

古代ギリシャの人々は、こうした自然の猛威を「神々の怒り」として解釈し、神話という形で後世に伝えたんですね。

神話が伝える災害の教訓

ここが興味深いポイントなんですが、こうした災害神話には、現代でいう防災マニュアルみたいな知恵も含まれているんですよ。

例えば、津波が来る前には潮が引く、という現象が、ポセイドンが海を操るシーンとして描かれていたりします。

物語として記憶することで、いざという時の生存術を伝えていたのかもしれません。

現代のゲーム『ゴッド・オブ・ウォー』や『ハデス』では、こうした自然災害が、まさに神々の圧倒的なパワーとして表現されています。

僕たちは神話的な解釈を楽しみつつ、古代の人々が実際に体験した自然の脅威を、リアルに感じることができるのです。

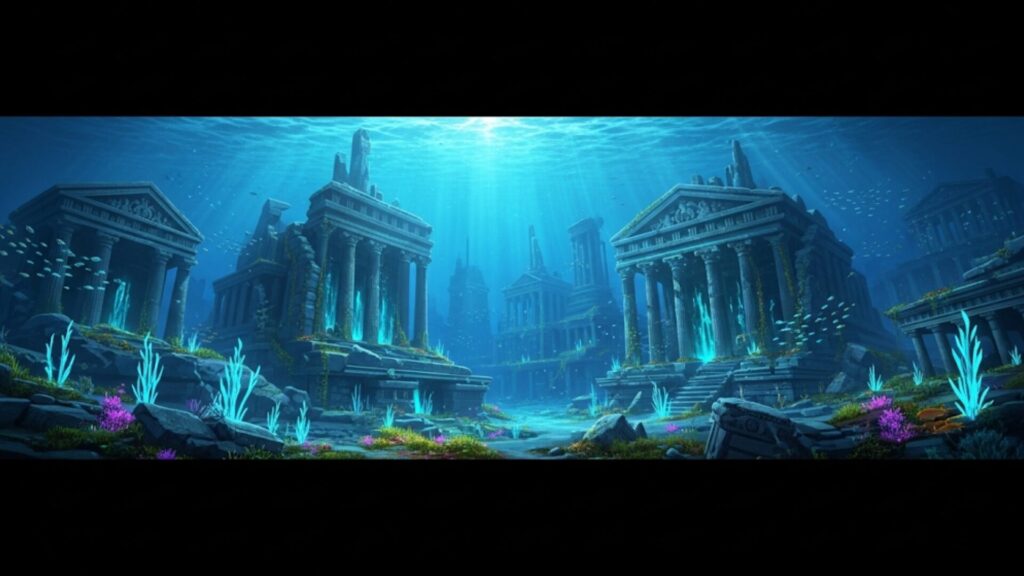

消えた大陸アトランティスと地中海文明のミステリー

哲学者のプラトンが語ったアトランティス伝説は、ギリシャ神話の中でも特にミステリアスな存在ですよね。

9000年前に存在したという超高度文明が、たった一晩で海に沈んだという物語は、いつの時代も僕たちの心を掴んで離しません。

考古学の調査によって、このアトランティスのモデルになったかもしれない文明が、いくつか候補として挙がっています。

その最有力候補が、先ほども登場したサントリーニ島を中心とした「ミノア文明」なんです。

ミノア文明は、紀元前2000年頃から地中海で栄えた海洋文明でした。

超ハイレベルな建築技術、上下水道システム、そして広大な交易ネットワークを持っていて、プラトンが描いたアトランティスの特徴と、驚くほど共通点が多いんですよ。

そして、あのサントリーニ島の大噴火によって、ミノア文明は壊滅的なダメージを受けました。

島の中心が文字通り「消滅」して、今のカルデラ地形ができた。

この劇的すぎる終焉が、アトランティス伝説の元ネタになった可能性は、非常に高いと考えられています。

他にも、トルコの沿岸にあった都市などを候補とする複数の仮説が提案されていて、研究者の間でも熱い議論が交わされているんですよ。

ただし、プラトンが語るアトランティスには、哲学的な寓話、つまり「たとえ話」としての側面も強いんです。

「理想的な国家も、傲慢になって堕落すれば滅びるぞ」という教訓を伝えるために、実在の災害をベースにして創作した物語、という見方も有力ですね。

もちろん、現代のエンタメ作品において、アトランティスは鉄板の最強モチーフ!

ディズニー映画の『アトランティス 失われた帝国』や、ゲーム『アサシンクリード オデッセイ』のDLCでは、ロマンあふれる超古代文明として描かれ、僕たちの想像力を最高に掻き立ててくれますよね!

なぜギリシャ神話は「実話」として伝わるのか?

- 口承文学から生まれた歴史の断片

- 神話化された王たちの実像

- 現代のクリエイターが描く、神話と史実の最高のミックス

- ゲームやアニメが再現する、超リアルな古代世界

- なぜ「神話の真実味」は、作品を面白くするのか?

口承文学から生まれた歴史の断片

ギリシャ神話に「実話」の要素がこれほど含まれている理由は、その成り立ちにあります。

文字がまだポピュラーじゃなかった時代、古代ギリシャでは物語を口伝えで、世代から世代へと受け継いでいたんです。

この過程で、実際の出来事がだんだん神話っぽく「盛られて」いったんですね。

ホメロスの『イリアス』や『オデュッセイア』が文字になったのは紀元前8世紀頃ですが、それより何百年も前から、吟遊詩人たちが歌いながら伝えてきました。

この長~い伝言ゲームの間に、史実と創作が混ざり合っていったというワケです。

口で伝える文学には、覚えやすくするための工夫があります。

韻を踏んだり、お決まりのフレーズを使ったり、インパクトのあるエピソードを加えたり…。

でも、そうした工夫によって、元の出来事から少しずつ話がデカくなっていくのは、仕方ないことですよね。

例えば、実在した戦争で活躍したスゴい戦士が、語り継がれるうちにチート級のパワーを持つようになり、最終的に「半神の英雄」として物語に定着した、と考えられます。

アキレウスの「かかと以外は不死身」という最強設定も、彼の圧倒的な強さを象徴的に表現したものなのでしょう。

面白いことに、全然違う地域で独立して伝わった神話に、共通の要素が見られることがあります。

これは、元になった「実際の出来事」が同じである可能性が高いことを示しています。

「トロイア戦争」の伝説がギリシャのあちこちで似た形で残っているのは、実際にそれだけ大規模な戦争があった証拠、と考えられるのです。

現代の研究では、こうした口承文学の特徴を分析することで、神話のどの部分が古くて、どこが後付けの創作なのかを推定する試みが行われています。

地道な作業ですが、神話に埋もれた歴史の欠片が、少しずつ掘り起こされているんですよ。

神話化された王たちの実像

ギリシャ神話に登場する王や英雄の多くは、実在した支配者がモデルになっています。

彼らは亡くなった後、だんだん神様みたいに扱われるようになって、超自然的な力を持つ存在として語り継がれるようになったんです。

アガメムノンは、その代表格の一人ですね。

ミケーネで発見された豪華な副葬品から、ミケーネに強力な王権が存在したことはほぼ間違いないのですが、その王が「アガメムノン本人」だったと特定するのは、今のところ難しいとされていますね。

そもそも、こうした王たちは生きている時から特別な存在でした。

「王の権力は神々から授かったもの」という考え方(王権神授説)があり、その血筋は神様に繋がっていると信じられていたのです。

王が亡くなると、「英雄崇拝」の対象になりました。

古代ギリシャでは、偉大な王や戦士のお墓は聖地となり、その魂に祈りを捧げる習慣があったんです。

この崇拝が続くうちに、実在の人物の功績はどんどん誇張されていき、神話的な物語へと進化していきました。

クレタ島の支配者だったミノス王の例は、とても分かりやすいです。

彼は生前、公正な裁判官として有名だったため、死後はなんと冥界の裁判官として神話に登場することになりました。

正義の象徴として、死後も語り継がれた結果なんですね。

権力者による神話の政治利用

昔の権力者たちは、自分の支配を正当化するために、「俺は神話の英雄〇〇の子孫だ!」と名乗ることがよくありました。

あのアレクサンドロス大王も、英雄アキレウスの子孫であることを誇りにして、トロイア遺跡にあるアキレウスの墓にわざわざお参りに行っているほどです。

こうした政治的なプロモーションによって、神話はさらに複雑になっていきました。

それぞれの都市国家が、自分たちに都合のいいように神話を創作したり、元々の話を改変したりすることもあったのです。

現代のクリエイターが描く、神話と史実の最高のミックス

現代のゲームやアニメは、ギリシャ神話と歴史的事実を巧みに組み合わせることで、他にない独特の魅力を生み出しています。

考古学の発見や歴史研究の成果をしっかり取り入れつつ、エンタメとして最高の形に仕上げる。

そんな作品が、どんどん増えているんですよ!

『アサシンクリード オデッセイ』は、まさにその代表例ですよね。

紀元前5世紀のペロポネソス戦争というガチの歴史を舞台に、実在の歴史上の人物と、神話のクリーチャーたちを融合させているのがヤバい!

【神話分析官 田中より】この記事の世界を、次は“あなた自身”が旅しませんか?

この記事で僕が何度も熱く語っている『アサシン クリード オデッセイ』。なぜここまで推薦するのか? それは、本作ほど「史実と神話の最高のミックス」という、この記事のテーマそのものを、あなた自身の肌で感じられる作品はないと断言できるからです!

哲学者ソクラテスと知的な会話を交わしたかと思えば、伝説の怪物ミノタウロスとガチバトルを繰り広げる…。そんな、歴史と神話の境界線が溶け合う、夢のような体験があなたを待っていますよ。

プレイヤーは、哲学者のソクラテスや政治家のペリクレスといった本物の偉人たちと会話しながら、ミノタウロスみたいな神話の怪物とも戦うことになるんです。

このゲーム、古代ギリシャの都市や建物が、とんでもない精度で再現されています。

開発チームは、考古学の研究成果を広く参考にしていて(監修の有無は作品によりますが)、高い再現度を目指して作り込んでいるんです。

その一方で、神話の要素は「古代のオーバーテクノロジー」みたいにSF的に再解釈していて、現代的な視点で再構築しています。このバランス感覚が最高にクール!

『Fate』シリーズでは、神話の英雄たちが「英霊(サーヴァント)」として現代に召喚されるという、激アツな設定が魅力です。

各キャラクターの設定には、神話のエピソードだけでなく、歴史的な考証も反映されています。

例えば、アキレウスの宝具である戦車には、実際にあった古代の戦車を想起させるようなクールな意匠が見られますよね。(もちろん、直接のデザイン元は作品ごとの設定や資料によりますが!)

こうした作品は、ただのファンタジーではありません。

歴史と神話の境界線を探求する、知的なエンターテインメントなんです。

僕たちはゲームやアニメを楽しみながら、自然と古代世界への理解を深めることができる。

素晴らしいことだと思いませんか?

ゲームやアニメが再現する、超リアルな古代世界

現代のゲームやアニメは、最新の考古学の知見を取り入れて、かつてないほどの精度で古代ギリシャの世界を再現しています。

もはや、ただのエンタメ作品というだけでなく、教育的な価値すら持っていると僕は思いますね。

『ゴッド・オブ・ウォー』シリーズは、ギリシャ神話の世界を壮大なスケールで描いています。

アテネのパルテノン神殿やオリンポス山など、実在の場所が舞台になっていて、プレイヤーはまるで神話の世界にダイブしたかのような没入感を味わえます。

建物のディテールも、実際の遺跡を参考に作り込まれていて、古代建築の荘厳さがビシビシ伝わってきます。

特筆すべきは、これらの作品が古代の人々の生活スタイルまで、丁寧に描写している点です。

キャラクターの衣装、武器、日用品などは、博物館に展示されている出土品をベースにデザインされています。

『アサシンクリード オデッセイ』に至っては、古代ギリシャの市場の喧騒や、シンポジウム(宴会)の様子まで体験できるんですよ!

アニメ『聖闘士星矢』は、黄道十二宮という天文学の要素と神話を組み合わせた、独創的な世界観が革命的でした。

それぞれの聖闘士(セイント)が放つ必殺技には、実際の星座神話のエピソードが反映されていて、僕たちは夢中になりながら星座の知識まで身につけてしまったものです。

インディーゲームの傑作『ハデス』では、冥界の構造が神話の記述に忠実にデザインされています。

ステュクス川、エリュシオン、タルタロスといった神話に登場するエリアが、ローグライクゲームのステージとして巧みに再解釈されているんです。

こうした作品のクリエイターたちは、歴史学者や考古学者といった専門家にアドバイスを求めることも少なくありません。

専門家の監修が入ることで、エンタメとしての面白さを保ちながら、可能な限りリアルな古代世界を描くことが可能になっているのです。

さらに最近では、VR技術の進化によって、古代ギリシャを仮想体験できるコンテンツも登場しています。

実際の遺跡のスキャンデータを基に、在りし日の神殿や都市を自由に歩き回れる時代が、もう来ているんですよ。

なぜ「神話の真実味」は、作品を面白くするのか?

ギリシャ神話に「実話」の要素が含まれていること。これが、現代の創作物に圧倒的な深みと説得力を与えています。

完全にゼロから作られたファンタジーよりも、現実との接点がある物語の方が、僕たちの心に強く、深く響くんですよね。

まず、歴史という土台があることで、物語の世界にリアリティと一貫性が生まれます。

実在した地理や文化をベースにすることで、クリエイターは論理的で説得力のある世界観を構築できるんです。

『アサシンクリード』シリーズがなぜあんなに評価されているのか?

その理由の一つは、間違いなくこの歴史へのこだわりにあるでしょう。

次に、「もしかしたら、これって本当にあったことなのかも…」という想像の余地が、物語への没入感を極限まで高めてくれます。

トロイの木馬や、ミノタウロスの迷宮のように、完全には否定できない「謎」があるからこそ、僕たちの想像力は最高に刺激されるんです。

考古学的な発見によって「答え合わせ」ができる楽しみもありますよね。

新しい遺跡が見つかったり、古代の文字が解読されたりするたびに、神話の新しい解釈が生まれます。

この現在進行形の発見プロセスが、何千年も前の古い物語を、常に新鮮でエキサイティングなものに保っているのです。

さらに、どこまでが事実で、どこからが創作なのかを考察すること自体が、一つの知的な挑戦になります。

神話と史実の境界線を探ることは、物事を多角的に見る「クリティカル・シンキング」を鍛える、最高のトレーニングにもなるんですよ。

現代における神話の役割

現代の作品において、神話はただの古い物語ではありません。

環境破壊、戦争、権力の腐敗…古代ギリシャ人が直面した問題は、形を変えて現代にも存在しています。

神話は、現代社会への鋭い問いかけとしても機能しているのです。

『ゴッド・オブ・ウォー』の主人公クレイトスの復讐劇は、「暴力の連鎖」という普遍的なテーマを扱っています。

神話というフレームワークを使うことで、こうした重いテーマも、エンタメとして受け入れやすい形で僕たちに提示してくれるんですね。

まとめ:ギリシャ神話と「実話」の関係から、僕たちが学ぶこと

ギリシャ神話と実話の関係を探る旅、いかがでしたか?

この探求を通じて、僕たちは人類が受け継いできた文化的遺産の、とんでもない豊かさを実感できます。

神話は単なる作り話じゃない。

古代の人々の知恵、経験、そして爆発的な想像力が詰め込まれた、最高のタイムカプセルなんです。

考古学の力によって、神話の裏に隠された歴史の真実が、少しずつ明らかになってきました。

トロイア戦争、ミノア文明、古代の自然災害…神話に描かれた出来事の多くに、現実の出来事が深く関わっていることが、もうお分かりいただけたと思います。

でも、その全てを「史実」として鵜呑みにするのは違います。

神話には、道徳的な教訓、宗教的な祈り、そして芸術的な創作が、複雑なミルフィーユのように重なり合っている。

この一言では言い表せない「多層性」こそが、ギリシャ神話を何千年もの間、色褪せずに生き続けさせている理由なんですね。

現代のポップカルチャーは、この「神話」と「史実」の絶妙なバランスを、最高の形で活かしてくれています。

ゲームやアニメ、映画といった作品は、考古学の最新の知見を取り入れながら、新しい解釈や創作を加えることで、古代の物語を僕たちの時代に蘇らせてくれているのです。

僕たちがこれらの作品に熱狂するとき、それは単にエンターテイメントを消費しているのではありません。

数千年の時を超えて、古代ギリシャ人と同じ物語を共有し、人類共通の壮大な文化的記憶にアクセスしている。

そう考えると、なんだか胸が熱くなりませんか?

ギリシャ神話と実話の関係から学ぶべきこと【結論まとめ】

- 神話は歴史的事実と創作が融合した、最高の文化遺産である。

- トロイア戦争など、実際の出来事が神話の基礎になっている。

- シュリーマンの発見が、神話研究を「ロマン」から「科学」へ変えた。

- クノッソス宮殿の複雑な構造が、ミノタウロス伝説のリアルな土台となった。

- 実在の王や英雄が、死後に神格化され、物語の中で「神話化」された。

- 古代の自然災害の記憶が、神々の怒りや奇跡の物語として語り継がれた。

- サントリーニ島の噴火が、アトランティス伝説の元になった可能性。

- 物語を口伝えで伝える「口承文学」の特性が、史実を徐々に神話へと変化させた。

- 現代の作品は、考古学の知見を取り入れて、超リアルな古代世界を再現している。

- ゲームやアニメが、神話への興味を新しい世代へと繋ぐ、重要な役割を果たしている。

- 神話と史実の境界線を探ること自体が、僕たちの思考力を鍛える知的な遊びになる。

- VRなどの新技術により、古代ギリシャの仮想体験が現実のものになりつつある。

- 神話の描く普遍的なテーマは、現代社会への鋭い問いかけとして今も機能している。

- 考古学的な発見が続く限り、神話の新しい解釈は生まれ続ける。

- 神話は、人類共通の文化的記憶として、これからも不滅の価値を持ち続ける。