【本ページにはプロモーションが含まれています。】

どうも! 神話分析官の田中です。

古代から現代まで、世界中で語り継がれてきた神話って、僕たちの文化やエンターテイメントにめちゃくちゃ深い影響を与えているんですよ。

あなたが夢中になっているゲームやアニメ、映画に登場するあのキャラクターも、実は神話が元ネタだったりするワケです。

面白いエピソードから、思わずゾッとするような怖い伝説まで、その魅力はまさに沼!

神話を知ることで、普段観ている作品に隠された意味や、クリエイターが込めた「ニヤリ」としちゃう意図が見えてくるんです。

トール、オーディン、ゼウス…名前は聞いたことあるけど、彼らがどんな物語の主人公なのか、詳しく知るともっと面白くなること間違いなし!

この記事では、世界各地の代表的な神話とそのヤバい魅力を、僕、田中が徹底的に解説していきます。

- 世界で最も影響力のある8つの神話体系とその特徴

- 各神話の代表的な神々と激アツなエピソード

- 現代ポップカルチャーにおける神話のクールな活用方法

- 神話を通じて見えてくる古代文明の価値観

世界の有名な神話一覧とその魅力

面白いエピソードが満載のギリシア神話

さあ、まずは神話界の超王道、ギリシア神話からいきましょう!

古代ギリシャで生まれたこの神話は、西洋文化の根っこを作ったと言っても過言ではなく、現代のエンタメ作品にもとんでもない数のネタを提供し続けている、まさにインスピレーションの源泉なんです。

特に面白いのが、神々の愛憎劇や英雄たちの冒険譚。

最高神ゼウスの浮気っぷりと、それにブチ切れる正妻ヘラの復讐劇なんて、まるで海外のドロドロな昼ドラを観ているかのような面白さがあるんですよ!

ゼウスは白鳥や雄牛に姿を変えて人間の女性に近づき、それに激怒したヘラが相手の女性を地の果てまで追い回す…

この「ゼウスがやらかして、ヘラがキレる」という基本パターンを覚えておけば、ギリシャ神話の物語の8割は楽しめます!

また、「パンドラの壺」の物語も有名ですよね。

分析官 田中

分析官 田中え、“箱”じゃないの?と思ったあなた、鋭い!

実は原典のギリシャ語では『ピトス』という大きな壺だったんですが、後世の翻訳で“箱”として広まった、という面白い経緯があるんですよ。

好奇心に負けて壺を開けてしまった女性が世界に災いをもたらす、という教訓話なんですが、最後に壺の底に「希望」が残っていたという展開、めちゃくちゃエモいと思いませんか?

英雄ヘラクレスの「12の功業」では、不死身のヒドラや地獄の番犬ケルベロスとの激闘が描かれていて、まさに現代のバトル系アニメやゲームの原型とも言えるエンターテイメント性が炸裂しています。

これらの物語は、単なるお話ではなく、古代ギリシャ人の価値観や教訓を僕たちに伝えてくれる、最高のエンタメ教科書というワケですね。

ギリシャ神話の英雄たちの、神々をも巻き込む壮絶な戦い…シビれますよね。

もし、あなたがこの神話のスケール感を「物語として読む」だけでなく、「自分の手で体験したい」と少しでも感じたなら、このゲームを置いて他に選択肢はありません。

元々はギリシャ神話の世界で神々を相手に暴れまわった主人公クレイトスが、今度は北欧神話の世界でラグナロクに立ち向かう。その重厚なストーリーと圧倒的な映像美は、まさに鳥肌モノ。「最高の神話体験」を約束します。

ゾッとする恐怖の物語を持つ北欧神話

お次は、ダークで終末的な世界観が最高にクールな北欧神話の世界です。

北欧神話には「ラグナロク」と呼ばれる“終末の日”の預言があるんですが、これがもう絶望感マシマシでヤバいんですよ。

炎の巨人と霜の巨人が神々に最終戦争を仕掛け、世界は炎に包まれて海に沈む…。

「兄弟は殺し合い、姉妹の子供たちは親族を冒涜する」なんて描写もあって、この神話が持つ救いのない世界観がビシビシ伝わってきます。

北欧神話の恐怖は、世界の終わりだけじゃありません。

神々を食い殺す宿命を持つ巨狼フェンリルの前では、最高神オーディンですら“かませ犬”のように命を落としてしまうんです。

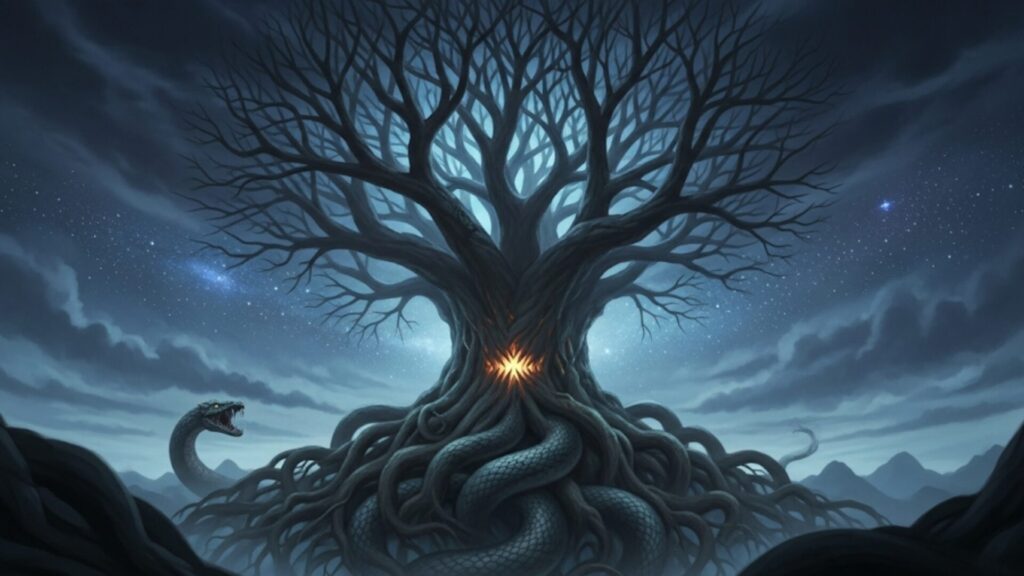

世界の中心にある巨木「世界樹ユグドラシル」の根元では、毒竜ニーズヘッグが絶えず根をかじり続けていて、常に世界の崩壊フラグが立っている状態…。

死者の国ヘル(またはヘルヘイム)を支配する女神ヘルは、体の半分が美しい女性、もう半分が腐った死体という、ビジュアルのインパクトがとんでもない姿をしています。

そして、戦で死んだ誉れ高き戦士たちがヴァルハラに集められ、来るべき最終決戦ラグナロクに備えて、毎日ガチの戦闘訓練をしては夜には蘇って大宴会を開く…

という、現代の僕たちからするとかなりクレイジーな価値観を表しています。

田中ふくろう

田中ふくろうつまり、北欧の厳しい自然環境が、神々でさえ抗えない「死」という絶対的な運命を受け入れる、シビアな価値観を生み出した。

この絶望感こそが、他の神話にはないダークな魅力の源泉だというワケですね。

これらの要素は、現代のホラー作品やダークファンタジーに絶大な影響を与えています。

絶望的な世界観の中で、それでも戦い続ける主人公…

そんな激アツな設定のルーツは、ここにあったんですね。

ラグナロク…つまり「神々と人類の最終戦争」というテーマ、燃えますよね。

もし、あなたが「じゃあ、もし世界中の神々と、人類最強の英雄たちがタイマンで戦ったらどうなるんだ?」なんていう、究極のif展開に興味があるなら、この作品は絶対に避けて通れません。

北欧神話のトールやオーディンはもちろん、ギリシャ神話のゼウスやポセイドンまで、ありとあらゆる神話のオールスターがガチバトルを繰り広げる。神話知識があれば、そのキャラ解釈の深さに唸ること間違いなしの、最高に激アツな作品です!

笑える愉快なトリックスターの日本神話

我らが日本神話も、負けず劣らず個性的で面白いんですよ!

特に、思わず笑ってしまうようなユーモラスなエピソードが満載なのが最高なんです。

中でもスサノオノミコトのやんちゃっぷりは、現代の破天荒なキャラクターの元祖と言えるかもしれません。

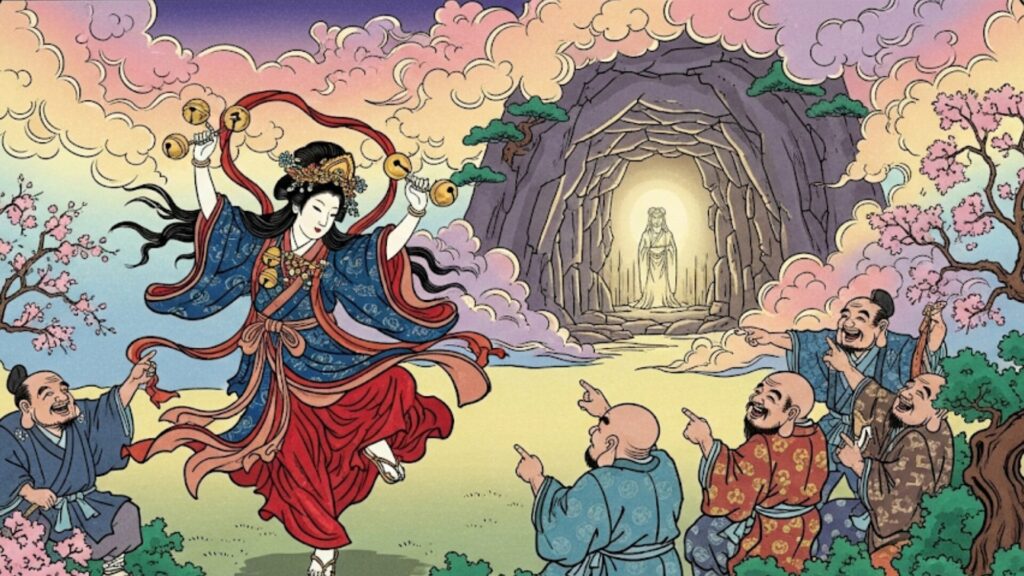

姉である最高神・天照大神(アマテラスオオミカミ)の仕事場に皮を剥いだ馬を投げ込んでビビらせたり、そのせいでガチギレしたアマテラスが「天岩戸」に引きこもってしまったり…

その予測不能な行動力は、もはやコメディ作品の領域です。

天岩戸の前で踊ったアメノウズメの神楽も、現代でいうストリップダンスのようなノリで、古代の人々のユーモアセンスを感じさせますよね。

分析官 田中

分析官 田中神々が大爆笑して大騒ぎすることで、引きこもったアマテラスの気を引いて外に出させるって発想、すごく人間臭くて親しみが湧きませんか?

さらに「因幡の白兎」の物語では、サメ(古事記に出てくる『ワニ』は、実はサメを指すんですよ)を騙して海を渡ろうとしたウサギが、嘘がバレて全身の毛皮を剥がされるという、ちょっとブラックな笑いも含まれています。

そこに現れた大国主命(オオクニヌシノミコト)の優しさが際立つことで、物語に深みを与えているんです。

これらのエッセンスは、現代の日本のアニメやマンガにも確実に受け継がれていて、コミカルだけど教訓もちゃんとある、という物語作りのベースになっている。日本人の“笑い”のDNAは、神話の時代から続いているんですね。

感動的な愛の物語を描く中国神話

次は、思わず涙腺が緩むような、エモい愛の物語が満載の中国神話です。

最も有名なのは、なんと言っても織姫と彦星の七夕伝説でしょう。

織女と牛郎の純愛が天帝の怒りを買い、天の川によって引き裂かれてしまう…

田中ふくろう

田中ふくろう悲劇的な設定ですが、年に一度だけカササギの橋を渡って会えるという希望が、また最高に泣けるんですよ。

この物語が僕たちの心を打つのは、愛のためにどんな困難にも立ち向かう二人の姿があるから。

離れていても愛を諦めない、この純粋な想いこそが、時代を超えて愛される理由なんですね。

嫦娥奔月(じょうがほんげつ)の物語では、不老不死の薬を飲んで月へと逃げた女性・嫦娥の孤独な運命が描かれています。

夫への愛と、永遠の命への憧れの間で揺れ動く女性の心は、現代を生きる僕たちの心にも響く、普遍的なテーマを投げかけてきます。

白蛇伝では、人間に恋をした白蛇の精霊が、種族の壁を越えて真実の愛を貫こうとします。

この「種族を超えた愛」というテーマは、現代のファンタジー作品でも超王道の激アツ設定ですよね!

これらの物語は、単なる恋愛ストーリーではありません。

愛の力は、時間や空間、さらには種族の違いさえも乗り越えるという、中国文化の壮大な愛情観を表現しているのです。

理解不能な超自然現象のケルト神話

さて、ここからは少しマニアックになりますが、最高にミステリアスなケルト神話の世界へようこそ!

ケルト神話は、他の神話に比べてルールがぶっ飛んでいて、理解不能な要素に満ちています。

ケルト文化特有の自然へのリスペクトと、魔法が当たり前に存在する世界観が、その理由なんです。

特徴的なのが、形態変化(シェイプシフト)の能力。

神様や英雄たちは、気分次第で動物や自然現象に姿を変え、時には同時に複数の場所に存在できたりもします。

こんなチート性能持ちのキャラクターだらけなんて、現代の常識じゃ考えられませんよね!

ケルト神話では時間の概念もすごく曖昧。

妖精の国で一晩過ごしただけなのに、人間界では100年が経過していたり、死者が当たり前のように生者の世界を行き来したり…

物理法則なんて完全に無視です!

ダナーン族の四秘宝…具体的には『ヌアザの剣』『ルーの槍』『ダグザの大釜』、そして真の王を選ぶという『リア・ファル』なんて、まさにファンタジー好きの心をくすぐる「伝説の武具」そのもの。

でも、その効果や使い方はハッキリ説明されず、僕たちの想像力に委ねられているんです。

分析官 田中

分析官 田中この「ワケの分からなさ」こそがケルト神話最大の魅力です。

完全に理解できないからこそ、クリエイターたちの創作意欲を無限に刺激し、現代ファンタジーの神秘的な雰囲気の源泉となっているワケですね。

ポップカルチャーで再話される有名神話一覧

- ゲームに登場する神話キャラクター

- アニメで描かれる神話の世界観

- マンガで現代風にアレンジされた神話

- 映画で蘇る古代の神々たち

- 小説で新たな命を得る神話物語

- 現代に息づく有名神話とその影響

- まとめ:神話を知れば、エンタメはもっと面白くなる!

ゲームに登場する神話キャラクター

僕たちゲーマーにとって、神話のキャラクターがゲームに登場するのは、もはやお馴染みの光景ですよね!

彼らは元ネタの設定をリスペクトしつつも、ゲームのシステムに合うように絶妙にアレンジされているのが特徴です。

RPGの世界では、北欧神話のオーディンやトール、ギリシア神話のゼウスやアテナが常連メンバー。

元々の神話では抽象的な存在だった彼らが、ゲームでは具体的なステータスや特殊能力を持つキャラとして生まれ変わります。

例えば、トールの雷は強力な魔法攻撃に、オーディンの知恵は戦略的なスキルとして表現されることが多いんです。

格闘ゲームでも、日本神話のスサノオや中国神話の関羽などが、それぞれの伝説に基づいたド派手な必殺技を持って登場します。

これによって僕たちは、単なるゲームキャラとしてでなく、文化的な背景を持つ存在として彼らと向き合うことになるんですね。

最近では、スマホゲームのガチャ要素として神々が登場することも増えました。

様々な神話の神様を集めるうちに、自然と多様な文化に触れるきっかけになるなんて、最高に知的で面白いと思いませんか?

ゲームクリエイターたちは神話を深く研究し、現代的な解釈を加えることで、古代の物語に新しい命を吹き込んでいるんです。

アニメで描かれる神話の世界観

日本のアニメ業界も、神話の世界観を現代的にアレンジした名作の宝庫です。

元ネタの設定をベースにしながら、僕たち現代の視聴者が「それな!」と共感できる形で物語を再構築しているのが、本当に見事なんですよ。

「学園モノ」のアニメでは、神々が現代の学生として生活する設定が人気ですよね。

北欧神話のロキがクラスの問題児だったり、ギリシア神話のアテナが優等生の生徒会長だったり…。

神々の個性を現代の学校に落とし込むことで、遠い存在だった神様が、一気に身近なキャラクターに感じられます。

バトル系アニメでは、神話の武器や能力が戦闘シーンを激アツに盛り上げます。

日本神話の草薙剣や北欧神話のミョルニルが、最新のアニメーション技術で描かれるシーンは、まさに鳥肌モノ!

古典的なカッコよさと現代的な演出の融合が、たまらないんです。

異世界転生モノでも神話設定は大活躍。

田中ふくろう

田中ふくろう主人公が神話の世界に転生して無双する物語は、僕たちに神話の世界を疑似体験させてくれます!

古代の価値観と現代の感覚のギャップを楽しむのも、また一興ですよね。

アニメクリエイターたちは、神話が持つ普遍的なテーマを現代的なオブラートに包むことで、幅広い世代に神話の面白さを届けることに成功しているのです。

マンガで現代風にアレンジされた神話

日本のマンガ界も、神話を現代的な視点でリミックスした傑作で溢れています。

元ネタの魅力をしっかり残しつつ、現代の読者のツボを押さえた巧みなアレンジが光る作品ばかりです。

少年マンガでは、神話の英雄たちが現代の学園でバトルを繰り広げる設定が鉄板の人気を誇ります。

ギリシア神話のヘラクレスが部活動のエースだったり、北欧神話のバルドルが誰からも愛される優しい先輩だったり…

神々の特徴を現代のキャラに落とし込む手腕には脱帽です。

歴史マンガの世界でも、神話は物語に深みを与える重要なスパイス。

古代エジプトが舞台の作品では、ホルスやアヌビスといった神々が物語の根幹に関わり、当時のリアルな宗教観や世界観を伝えてくれます。

女性向けマンガでは、神々の恋愛模様にフォーカスした作品が大人気。

ギリシア神話のアフロディーテの恋物語や、日本神話のコノハナサクヤヒメの逸話が、現代の恋愛観でエモく再解釈されています。

分析官 田中

分析官 田中人によっては「解釈違い!」なんて議論が起きるのも、また一興ですよね。

マンガというビジュアル表現を通じて、文字だけでは伝わりにくい神話の壮大な世界観をダイレクトに感じられる。

これこそ、マンガで神話を味わう醍醐味だと言えるでしょう。

映画で蘇る古代の神々たち

ハリウッドを中心とした映画業界では、神話をテーマにした超大作が定期的に公開され、僕たちを興奮させてくれますよね!

古代の神々が最新の映像技術によって、とんでもない迫力でスクリーンに蘇るんです。

色々ある中でも、僕の個人的なイチオシは、やっぱりMCUの『マイティ・ソー』シリーズですね。

北欧神話の雷神トールを、現代的なスーパーヒーローとして見事にリミックスした大成功例です!

神話の壮大さとアメコミのエンタメ性を見事に融合させた脚本は、まさに鳥肌モノです!

歴史スペクタクル映画では、古代ギリシアやエジプトを舞台にした作品で、神話が物語の重厚な背景として描かれます。

当時の建築や文化がリアルに再現されることで、僕たちはまるでタイムスリップしたかのような感覚で古代文明を体感できるんです。

ディズニーの『ヘラクレス』のようなアニメーション映画も、家族みんなで楽しめる形で神話の魅力を伝えてくれます。

こういう作品がきっかけで、子供たちが自然と神話に興味を持つ…素晴らしいことだと思いませんか?

映画クリエイターたちは、最新の映像技術を駆使して神々のチート級の能力をリアルに描き出すことで、古代の物語に新たな息吹を与えているんですね。

小説で新たな命を得る神話物語

もちろん、現代の文学の世界でも、神話をベースにした小説が数多く生み出されています。

古典的な物語が、作家たちの手によってより深い人間ドラマとして生まれ変わっているんです。

ファンタジー小説好きなら、神話がどれだけ重要か、よくご存知のはず。

トールキンの『指輪物語』のように、北欧神話やケルト神話のエッセンスを取り入れた作品は、もはや現代ファンタジー文学の“聖書”とも言える存在です。

歴史小説の分野でも、神話は登場人物たちの精神世界を深く掘り下げるために使われます。

当時の人々が何を信じ、何を恐れていたのか。神話を知ることで、物語の解像度がグッと上がるんです。

面白いのは、現代社会を舞台にした小説でも神話が効果的に使われていること。

現代が抱える問題を神話的な視点から描き出すことで、僕たちに新しい気づきを与えてくれる作品もあります。

田中ふくろう

田中ふくろう神話のテーマがいかに普遍的で、現代にも通じるかを証明しているワケですね。

小説家たちは、その筆一本で神話の持つ象徴的な意味を現代的に解釈し、僕たち読者に「なるほど!」という知的な快感を与えてくれるのです。

現代に息づく有名神話とその影響

神話って、実は博物館に飾られているような過去の遺物じゃなくて、僕たちの日常生活の至るところに息づいているんですよ。

これ、すごいことだと思いませんか?

僕たちが普段使ってる曜日の名前って、実は神話が元ネタだって知ってました?

例えば英語の木曜日(Thursday)は、北欧神話の雷神トールの日(Thor’s day)が由来なんです!

そして金曜日(Friday)は、オーディンの妻である女神フリッグ(Frigg)の日が語源というのが有力説なんです(※フレイヤ説も有名ですけどね!)。

他にも、火曜日(Tuesday)は軍神テュール、水曜日(Wednesday)は主神オーディンが元ネタになっています。

科学の世界でも、惑星や星座の名前のほとんどがギリシア・ローマ神話から取られていますよね。

ナイキ(勝利の女神ニケ)のように、企業名や商品名になっている例もたくさんあります。

ちなみに、社名のアマゾンはギリシャ神話の女戦士族ではなく、世界最大の川であるアマゾン川に由来するそうですよ。

こういう話も面白いですよね!

心理学の世界では、ユングの「元型」やフロイトの「エディプス・コンプレックス」など、人間の心を分析するための重要概念が神話から生まれているんです。

これ、まさに神話が、僕たちの文化や思考のOSレベルにまでインストールされている証拠だと言えるでしょう。

| 分野 | 具体例 | 元となる神話 |

| 曜日 | Tuesday, Wednesday | 北欧神話 |

| 企業名 | Nike | ギリシア神話/Amazon はアマゾン川(地名)由来 |

| 心理学 | オイディプス・コンプレックス | ギリシア神話 |

| 天体 | Venus, Mars | ローマ神話 |

このように、神話は現代社会の土台に深く浸透していて、僕たちの生活を豊かにしてくれる最高の文化的資源なんです。

神話を理解することは、僕たちが生きるこの世界を、もっと深く理解することに繋がるんですね。

まとめ:神話を知れば、エンタメはもっと面白くなる!

さて、ここまで世界各地の神話とその影響について、熱く語ってきましたが、いかがでしたでしょうか?

古代から現代まで語り継がれる神話の魅力と、それらが僕たちの日常にいかに溶け込んでいるか、感じていただけたなら嬉しいです。

最後に、今回のポイントをまとめておきましょう!

- ギリシア神話:愛憎劇と英雄譚は現代エンタメの原型!

- 北欧神話:終末論「ラグナロク」がダークファンタジーの源流!

- 日本神話:ユーモラスな神様たちがアニメ・マンガのルーツ!

- 中国神話:時を超えて泣ける愛の物語が満載!

- ケルト神話:ミステリアスな世界観がファンタジーの魅力を加速!

- ゲーム:神話キャラが最高の戦略的スパイスに!

- アニメ:神話設定の現代風アレンジが大人気!

- マンガ:学園モノから恋愛モノまで、神話のリミックスが熱い!

- 映画:最新技術で蘇る神々のバトルは鳥肌モノ!

- 文学:神話的テーマが物語に深い洞察を与える!

- 日常:曜日名や企業名など、神話はすぐそばに!

- 学問:心理学や科学の理論にも神話が活用!

- アート:神話モチーフが普遍的な美を生み出す!

- エンタメ作品の元ネタとして神話は超重要な役割を果たしている!

- 神話を理解すれば、現代作品を何倍も深く楽しめるようになる!

こうして神話という「元ネタ」を知ることで、あなたの「推し」作品が、さらに面白く、愛おしく見えてくるはずです。

さあ、あなたも一緒に、この広大で魅力的な神話の沼にハマってみませんか?