【本ページにはプロモーションが含まれています。】

ゲームやアニメのキャラクターをきっかけに神話の世界に足を踏み入れたあなたなら、一度はこう思ったこと、ありませんか?

「ギリシャ神話に、天使っているのかな?」って。

美しい翼で空を舞い、神の言葉を伝える「天使」。

でも、いざギリシャ神話の系図を調べてみても、どこにもその名前は見つからない…。そんな経験、ありますよね。

結論から言うと、僕らがよく知る聖書由来の天使は、ギリシャ神話には直接登場しません。

ですが、ガッカリするのはまだ早い!

物語の深淵を覗いてみれば、後の天使像にめちゃくちゃ影響を与えた「使者」という役割の神々や、驚くほど共通点のある存在が、ゴロゴロ見つかるんですよ。

もしかしたらあなたは、SNSで話題になった「ガチの天使はマジで怖い」みたいな話や、その異形のビジュアルに衝撃を受けたことがあるかもしれません。

興味深いことに、ギリシャ神話には、そんな天使の「畏怖」の側面とシンクロする神々や、キリスト教の世界で悪魔や堕天使のモデルになったとされる、最高にクールで魅力的なキャラクターたちが登場するんです。

この記事は、あなたの「もっと知りたい!」という冒険心に応えるための、特別なガイドブックです。

ギリシャ神話と聖書の世界が交差するポイントを解き明かし、あなたの「推し」キャラが、どれだけ豊かでヤバい物語を背負っているか、一緒に発見していきましょう!

この記事を読み終える頃には、あなたは以下の点について、深く理解しているはずです。

- ギリシャ神話に「天使」という存在がいない本当のワケ

- 後の天使像のモデルになった、ギリシャ神話の神々の正体

- 悪魔や堕天使のイメージと、ギリシャ神話の意外な関係性

- 神話の知識が、ゲームやアニメ体験を何倍もブーストする面白さ

ギリシャ神話に天使はいる? 探求の始まり

聖書が描く本来の天使の姿とは

僕らが「天使」と聞いて、まず思い浮かべるのは、純白の翼を持つ美しい人間の姿ですよね?

でも、実はそれってルネサンス期以降に定着した、いわば二次創作的なイメージ。

原典である聖書に描かれている天使像は、まったくの別物なんですよ。

例えば、旧約聖書の『エゼキエル書』1章に出てくる「ケルビム」という天使。

彼らは4つの顔(人間、獅子、牛、鷲)と4つの翼を持ち、全身がまばゆい光に包まれ、その隣には無数の「眼」で埋め尽くされた車輪がグルグル回っている…とんでもない姿で記録されています。

また、『イザヤ書』6章に登場する「セラフィム」は、6枚もの翼を持ち、そのうちの2枚で顔を、2枚で足を隠し、残りの2枚で飛び回っていた、とされています。

これらの描写から分かる通り、聖書における高位の天使っていうのは、人間とはかけ離れた、神々しくも畏怖(いふ)を抱かせる「異形」の存在として描かれていたんです。

彼らにエンカウントしてしまった人間は、あまりの神聖さと理解不能なビジュアルにひれ伏し、恐怖でガクガク震えちゃう。

だからこそ、天使は登場第一声で「恐れるな」って言うのがお約束になってるワケですね!

要するに、聖書における天使の原像は「美しく優しい癒し系」というより、「神の威光と聖性を体現する、人知を超えた恐るべき存在」だったんです。

SNSで話題!「実際の天使は怖い」という説

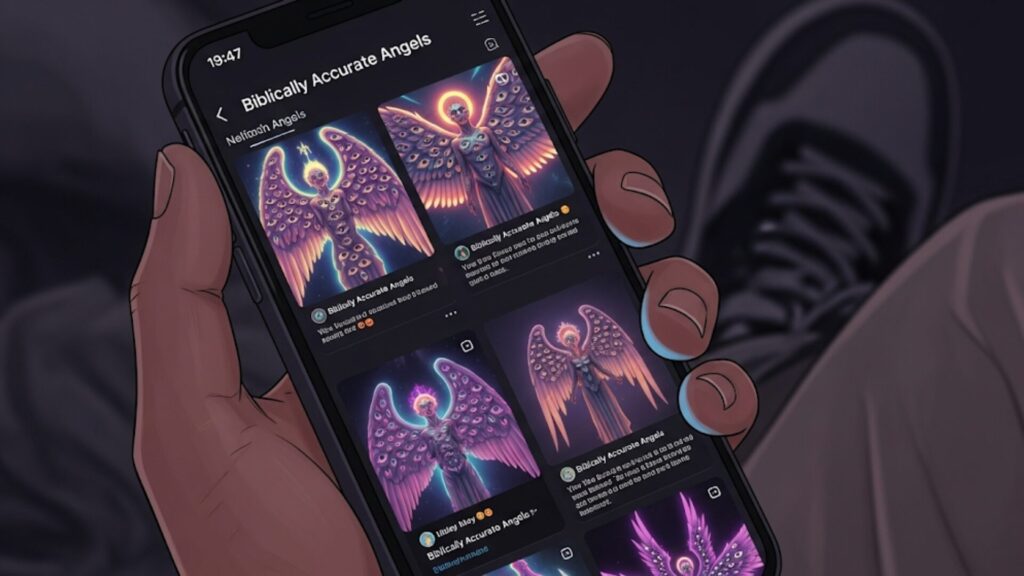

近年、SNSを中心に「Biblically Accurate Angel(聖書に忠実な天使)」という言葉が世界的にバズりました。

これは、さっき話した『エゼキエル書』なんかの記述を元ネタに、ルネサンス絵画みたいな人間型の天使じゃなくて、たくさんの翼や眼を持つ、車輪状の「異形」の姿を再現しようぜ!

という一大ムーブメントになったんですね。

きっかけの一つは、クリスマスツリーのてっぺんに飾る「ツリートッパー」として、この異形の天使をDIYする人たちが現れたことでした。

無数の眼が埋め込まれた輪っかや、何枚もの翼が複雑に組み合わさったオブジェは、従来のイメージとのギャップが凄すぎて大きな注目を集め、AP通信といった大手メディアまで報じる騒ぎに。

このトレンドはTikTokなどでウイルスのように拡散し、「#biblicallyaccurateangels」のタグがついた動画は、数億回以上も再生される事態に。

AI画像生成技術の進化もこの流れを後押しして、誰でも手軽に「聖書準拠の天使」のイメージをビジュアル化できるようになったことで、「実際の天使は怖い」という認識は、神話や宗教に詳しくない層にまで一気に広まったんです。

このブームって、単なる「怖いもの見たさ」じゃないんですよ。

みんながテンプレのイメージに満足できなくなって、物語の「原典」が持つ、もっと複雑でヤバい魅力に気づき始めた…その証拠だと思いませんか?

天使の見た目が怖い理由と神話的背景

じゃあ、なんで天使のオリジンは、こんなにも「怖い」んでしょうか?

その理由は、単に見た目がグロテスクだから、ってだけじゃないんです。

神話的な背景から、主に3つの要因が考えられます。

① 神聖さの表現としての「異形」

天使の異形性は、彼らが人間とは全く異なる次元に属する「聖なる存在」であることを示すためのデザインなんです。

人間の身体構造から逸脱した多数の翼や眼は、神の全能性、全知性、そして遍在(どこにでもいる性質)を象徴しています。

僕らの理解できるカテゴリーに収まらない姿だからこそ、神の超越的な力、いわばチート性能をビジュアル化できるというワケです。

② 畏怖と信仰の喚起

神聖なものに触れるとき、人って畏敬の念と同時に、根源的な「恐怖(畏怖)」を感じるもの。

これは、自分の存在のちっぽけさや限界を突きつけられるからです。

天使の恐ろしい姿は、見る者に圧倒的なレベル差を体感させ、神への揺るぎない信仰心を叩き込むための装置としても機能したんですね。

美しく親しみやすいだけの「癒し系」じゃ、ラスボス級の神の威厳は示せないってことです。

③ 境界を越える存在の象徴

天使は、神の世界(天)と人間の世界(地)という、本来なら交わらないはずの次元の壁をぶち破ってやってくるメッセンジャーです。

こういう、異なる世界の「はざま」に存在するヤツは、しばしば複数の要素が混ざったハイブリッドな姿で描かれます。

世界のルールブックの外からやってくる存在だからこそ、僕らの常識や美的センスを揺さぶる「不気味さ」や「恐ろしさ」をまとっているんですね。

これらの点から、天使の怖い見た目は、彼らのキャラ設定や宗教的な役割を表現するために、必然的に生まれたデザインだったと理解できるんです。

ギリシャ神話のメッセンジャー「アンゲロス」

さあ、ここからが本題!

いよいよ我らがギリシャ神話の世界へ!

実は、キリスト教の「天使(angel)」の語源は、古典ギリシャ語の「アンゲロス(ἄγγελος, angelos)」という言葉に遡るんです。

ただし、古代ギリシャで「アンゲロス」は、特定の種族名、例えば「エルフ」や「ドワーフ」みたいな固有名詞じゃありませんでした。

その意味は、めちゃくちゃシンプルに「使者」「伝令」。

神々のメッセージを人間に伝える存在全般を指す、一般名詞だったんですよ。

ホメロスの叙事詩なんかを読むと、神様自身が他の神様へお使いに行くこともあれば、人間が王様の使者として派遣されることもあって、そのどちらも「アンゲロス」と呼ばれうる存在でした。

この「アンゲロス」という言葉が、キリスト教の世界観と結びつく過程で、特定の超自然的な存在、つまり「神の使い=天使」を指す専門用語へと意味が特化していった、という歴史があります。

ヘレニズム時代に旧約聖書がギリシャ語に翻訳されたとき、神の使いを意味するヘブライ語「マルアク」の訳語として「アンゲロス」が採用されたのが、その歴史的なターニングポイントになりました。

したがって、「ギリシャ神話に天使はいるか?」という問いへの直接的な答えは、「“天使”という固有の種族はいない。でも、その語源になり、機能的なプロトタイプとなった“アンゲロス(使者)”と呼ばれる存在は数多く登場する」…これが正解になります!

神々の伝令役ヘルメスと虹の女神イリス

ギリシャ神話における「アンゲロス(使者)」の代表格で、ツートップを張っているのが、商業や旅人の守護神としても知られるヘルメスと、虹の女神イリスです。

彼らは、後の天使像にめちゃくちゃインスピレーションを与えたと考えられています。

神々と人間界を繋ぐヘルメス

ヘルメスは、彼の代名詞でもある翼の生えたサンダル「タラリア」っていう最強装備で、天界、地上、そして冥界までも自在に行き来できる、まさにチート級の俊足神です。

主神ゼウスの忠実な伝令として、神々の意志を英雄や王たちに伝える重要な役割を担いました。

それだけじゃなく、「魂の案内人(プシュコポンポス)」っていう、死者の魂を冥界へと導く超重要ポジションも兼ねてましてね。生と死の境界を司る、ミステリアスで畏怖されるべき存在でもあったんです。

この機能、どこかで聞いたことありませんか?

そう、大天使ミカエルが持つ葬送の役割としばしば比較されるんですよ。

神々の世界を駆けるイリス

一方、イリスはその名の通り「虹」そのものを神格化した女神で、もう存在自体が美しい!

虹が天と地を繋ぐ架け橋に見えることから、彼女もまた神々のメッセンジャーとされました。

特に、ゼウスとその奥さんであるヘラの専属伝令として、神々の世界内部での連絡係を担うことが多かったようです。

黄金の翼を持ち、神々が誓いを破ったときに罰を与えるための冥府の水を運ぶなど、神の秩序を守る厳格な番人としての一面も持っていました。

その翼を持つ姿は、後世の天使のビジュアルイメージに、ダイレクトな影響を与えたと言えるでしょう。

以下の表は、両者の特徴をまとめたものです。

| 特徴 | ヘルメス (Hermes) | イリス (Iris) |

| 主な役割 | 神々と人間、冥界をつなぐメッセンジャー | 神々の間のメッセンジャー、神罰の執行者 |

| 象徴 | 翼のサンダル、ケーリュケイオンの杖 | 黄金の翼、虹、ステュクスの水差し |

| 活動領域 | 交易、旅人、境界、魂の導き手 | 虹、海と空の架け橋、誓約 |

| 性格 | 機知に富む、俊敏、時にトリックスター | 忠実、迅速 |

このように、ヘルメスとイリスは、それぞれ異なる領域で「アンゲロス」としての機能を果たしていました。

彼らのような翼を持ち、天地を駆ける神々の存在が、キリスト教文化圏で「天使」の具体的なイメージを形作る上で、最高の土壌になったことは間違いないでしょう。

ギリシャ神話の天使と悪魔に迫る元ネタ

- 悪魔の語源となった霊的存在ダイモーン

- 堕天使に例えられるプロメテウスの物語

- 半人半獣の神パーンとサタンのビジュアル

- 有翼の怪物セイレーンとセラフィムの共通点

- ゲームに登場する聖なる異形のボスたち

- ギリシャ神話の天使像は作品を深くする

悪魔の語源となった霊的存在ダイモーン

天使の語源がギリシャ語にあったように、「悪魔(デーモン)」の語源もまた、ギリシャ神話にガッツリと根っこを張ってるんですよ。

その名は「ダイモーン(δαίμων, daimōn)」。

現代の僕らが「デーモン」と聞くと、角や翼を持つ邪悪な存在を想像しますよね。

でも、ここが超重要なんですが、もともとのダイモーンって、全然邪悪な存在じゃなかったんです。

ダイモーンとは、神々と人間の中間に位置する霊的な存在全般を指す言葉で、善悪両方の側面を持ち、道徳的にはニュートラルなものと考えられていました。

個人の運命やインスピレーションを司る守護霊のような存在もダイモーンと呼ばれ、かの有名な哲学者ソクラテスは、自分に危険を警告してくれる内なる声を「ダイモニオン(daimonion)」と呼び、善き導き手と見なしていたくらいです。

家を守り幸運をもたらす「アガトス・ダイモーン(善き霊)」もいれば、災いをもたらす「カコダイモーン(悪しき霊)」もいる。

その多様性こそがダイモーンの本質でした。

この中立的な「ダイモーン」のイメージが決定的に「悪」へと転換したのは、キリスト教が広まる過程でのことです。

一神教であるキリスト教から見れば、ギリシャの神々や霊的存在はすべて「偽りの神々」であり、崇拝しちゃいけない「異教の偶像」。

旧約聖書のギリシャ語訳で、異教の神々を指す言葉の訳語として「ダイモーン」が使われたことなどから、次第に「ダイモーン=神に敵対する邪悪な霊=悪魔」という図式が定着していったのです。

堕天使に例えられるプロメテウスの物語

「堕天使」とは、元々は神に仕えていたのに、神に反逆して天界から追放された存在のこと。

その代表格は、明けの明星を象徴するルシファーですよね。

ギリシャ神話には、この堕天使の物語と驚くほど構造がそっくりな神話が存在します。

それが、ティーターン神族の一柱、プロメテウスの物語です!

プロメテウスは、神々だけが使用を許されていた「火」を盗み出し、非力だった人間に与えたことで知られています。

この火は、単なる暖や調理の手段だけでなく、文明や技術の発展を促す「知恵の光」そのものの象徴でもありました。

彼の行いは、人間にとっては計り知れない恩恵でしたが、神々のトップであるゼウスから見れば、世界の秩序を乱し、神の権威に挑戦する許しがたい「反逆」だったんです。

その罰として、プロメテウスはカウカソス山の山頂に鎖で縛り付けられ、毎日大鷲に肝臓を食われるという永遠の苦しみを受けることになります。

まさに無限ループの地獄です。

この物語の構造、堕天使ルシファーの物語とめちゃくちゃシンクロすると思いませんか?

- 光をもたらす者: プロメテウスは人間に「火=知恵の光」を、ルシファーは元々「光をもたらす者」という意味の名前を持つ。

- 神への反逆: 両者とも、最高神(ゼウス/神)の意に背いて罰せられる。まさに神へのカウンター。

- 人類への恩恵: プロメテウスの火は人間を豊かにし、ルシファーが象徴する「知」もまた、時に人間を神の支配から自立させる力と見なされる。

この類似性から、プロメテウスはしばしば「ギリシャ神話における堕天使の原型」として語られます。

神に背いてでも人間に知恵と自由をもたらそうとした、悲劇的で高潔な英雄。

その姿は、ミルトンの『失楽園』などで描かれる、威厳と悲哀を帯びたサタン(ルシファー)像と深く重なるんですよ!

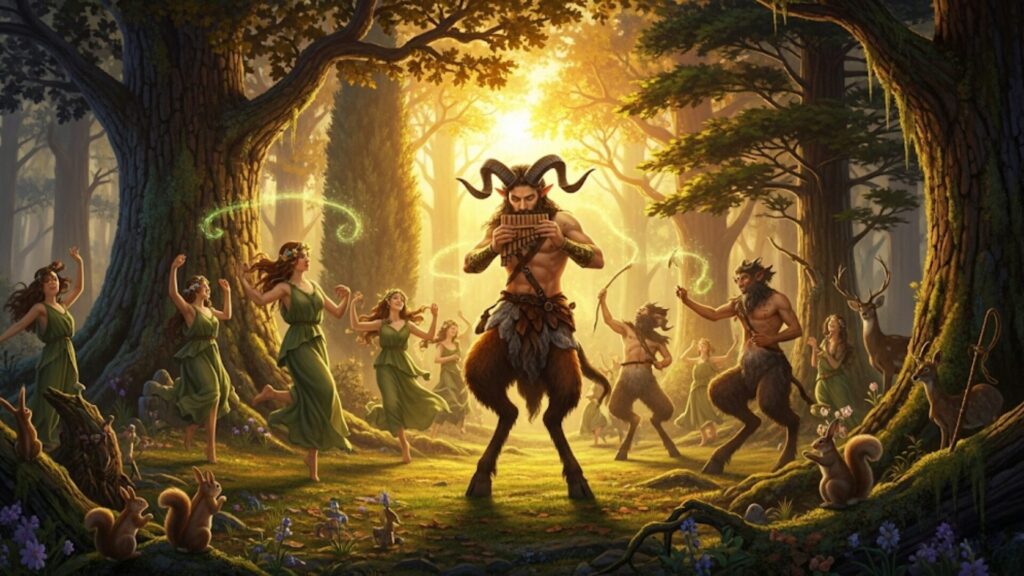

半人半獣の神パーンとサタンのビジュアル

中世以降に描かれる悪魔(サタン)の姿として、僕らが最もよく目にするのって、「山羊の角と蹄(ひづめ)、毛深い脚」を持つ半人半獣の姿じゃないですか?

実はこのビジュアルイメージ、聖書自体にはほとんど根拠がありません。

この姿の直接的な元ネタとなったのが、ギリシャ神話の牧羊神パーンなんです。

パーンは、アルカディア地方の野山に棲む神で、上半身は人間、下半身は山羊という姿をしています。

彼は羊飼いや家畜の群れを守る陽気な神である一方、昼寝を邪魔されると激しく怒り、人々を「パニック(Panic)」の語源となった恐怖に陥れる、荒々しい自然の精霊でもありました。

初期のキリスト教がヨーロッパに広まっていく中で、土着の神々や自然信仰は「異教」として弾圧の対象となりました。

特に、自然の豊穣や性的エネルギーを象徴するパーンのような角を持つ神は、キリスト教の教えとは相容れないものとして敵視されます。

その結果、パーンが持っていた「山羊の角」「割れた蹄」「獣の脚」といった外見的特徴が、そのままキリスト教世界の最大の敵である「悪魔サタン」のビジュアルとして流用・定着していったのです。

ナショナルジオグラフィックなどの研究によれば、このイメージの転用は、異教の神を悪魔化することで、キリスト教の優位性を示し、人々の信仰を改宗させるための意図的な戦略であったと指摘されています。

陽気で生命力あふれる自然神が、いつしか地獄の支配者の姿へと変貌してしまった…。

この事実は、文化や宗教のパワーバランスが、神々のキャラ設定さえも劇的に変えてしまうことを示す、鳥肌モノの好例と言えるでしょう。

有翼の怪物セイレーンとセラフィムの共通点

「見た目が怖い、翼を持つ存在」というテーマでギリシャ神話と聖書を比較すると、めちゃくちゃ興味深い共通点を持つペアが見つかります。

それは、ギリシャ神話の怪物セイレーンと、聖書の最高位天使セラフィムです。

セイレーンと聞くと、美しい女性の上半身と魚の下半身を持つ「人魚」のような姿を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、それは後世に変化したイメージで、元々のギリシャ美術に描かれるセイレーンは、上半身が女性で、下半身が「鳥」という姿の、いわば「鳥女」でした。

彼女たちは美しい歌声で船乗りを惑わし、航海を破滅に導く恐ろしい怪物とされていました。

鋭い爪を持つ猛禽類の脚と翼、そして人の心をかき乱す魅惑的な歌声。

この美しさと獣性が同居した姿が、その恐怖の本質だったんです。

一方、さっきも話した通り、セラフィムは6枚の翼を持つ異形の天使です。

その名は「燃える者」を意味し、神の神聖さのあまり、2枚の翼で自らの顔を、2枚で足を隠していたとされます。

その姿はもはや神々しすぎて直視不可能な、畏怖のカタマリみたいな存在です。

この両者には、「有翼の異形」であること以外に、こんな構造的共通点が見られます。

- 部分的な不可視性: セイレーンは、その姿を岩陰に隠し、まず「声」だけで存在を知らせて誘惑します。セラフィムは、翼で自らの顔や体を「覆い隠す」ことで、その全体像を直視させません。どちらも、全てを晒さない部分的な不可視性が、神秘性と恐怖を増幅させているんです。

- 境界を超える存在: セイレーンは海と空の境界である岩礁に、セラフィムは神と被造物の境界である玉座の周りに存在します。人間の世界の秩序から外れた「はざま」にいることが、彼女たちを人知を超えた存在たらしめているんですね。

このように、全く異なる文化圏の神話に登場する両者が、「翼」「異形」「声」「不可視性」「境界性」といった要素を共有している点は、人々が「人ならざるもの」を想像する際の、普遍的なパターンを示しているようで非常に興味深いと思いませんか?

ゲームに登場する聖なる異形のボスたち

ギリシャ神話や聖書の原典が持つ「聖なるものの恐ろしさ」というテーマは、現代のポップカルチャー、特にビデオゲームの世界で最も豊かに再解釈され、表現されています。

デザイナーやクリエイターたちは、ルネサンス風の美しい天使像を意図的に裏切り、神話の源流にある「異形性」や「畏怖」をボスキャラクターのデザインに取り入れることで、プレイヤーに強烈なインパクトを与えてきました。

その代表格が、日本のRPG『真・女神転生』シリーズです。

同シリーズに登場する天使たちは、デザイナー金子一馬氏によって、聖書の記述を独自に解釈した、人ならざる姿で描かれます。

複数の腕や顔を持つ姿、機械と融合したような無機質なデザインは、「神の威光」や「絶対的な秩序」を体現しており、対峙するプレイヤーに美しさとは異なる次元の恐怖と神々しさを感じさせるんです。

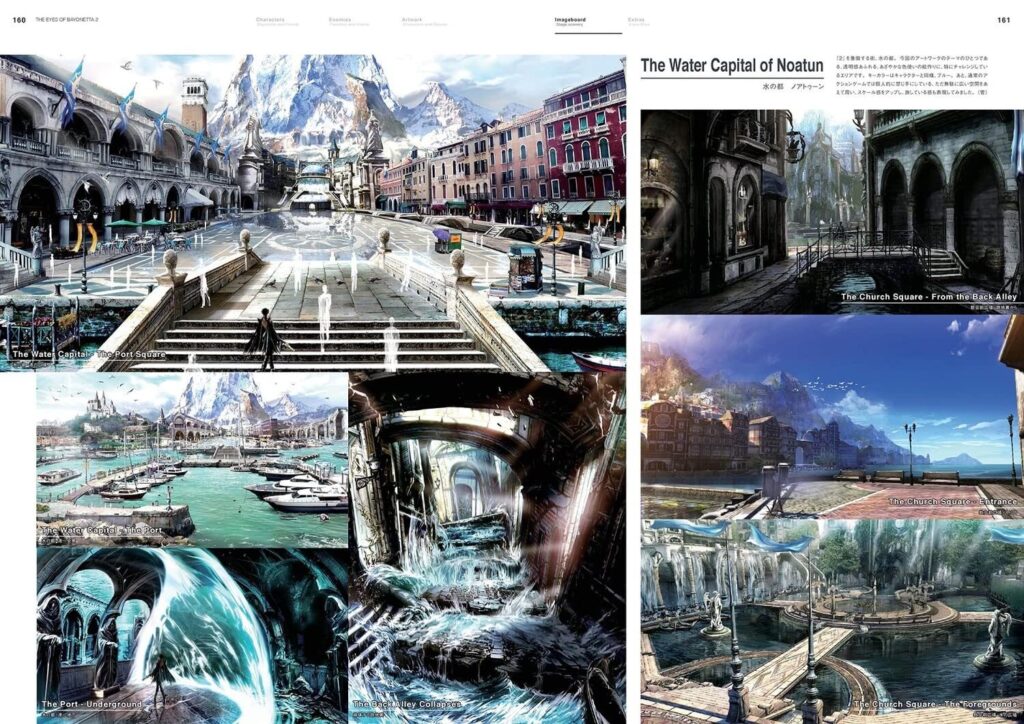

プラチナゲームズ開発の『ベヨネッタ』シリーズも象徴的です。

このゲームの敵として登場する「天使」たちは、一見すると黄金や白で彩られた美しい彫像のようですが、攻撃を受けると外装が剥がれ、中からグロテスクな生体組織や歯列、眼球が覗くという二段構造になっています。

この「聖と俗」「美と醜」が同居したデザインは、神聖さの裏に潜む暴力性や異質さを見事に表現しており、最高にクールですよね!

“聖と俗の二段構造”——作中の天使は、外装が剥がれてからが本番。

公式アート&テキストで“位階”“偽典”のモチーフ使いを深読みできます。

設定の説得力はここで担保しましょう。

ベヨネッタ2 公式設定資料集

さらに、インディーゲーム『ULTRAKILL』に登場する大天使ガブリエルは、光輪や炎の剣といった神々しいモチーフを持ちながら、高速で無慈悲な攻撃を繰り出してくる恐ろしいボスとして描かれ、「審判者としての恐怖」を演出しています。

これらのゲームは、「聖なる存在は、必ずしも人間の味方ではなく、理解を超えた恐ろしいものである」という神話の原点を、インタラクティブな体験として現代に蘇らせています。

ギリシャ神話の神々が持つ荒々しさや、聖書の天使が持つ異形性を知ることで、僕らはこれらのゲームデザインに込められた深い意図を読み解き、その世界観を何倍も楽しむことができるんですよ!

ギリシャ神話の天使像は作品を深くする

- キリスト教の「天使」はギリシャ語の「アンゲロス(使者)」が語源だった。

- ギリシャ神話に「天使」という固有の種族はいない。

- 神々の伝令役であるヘルメスやイリスが天使の機能的な原型になった。

- 翼を持つイリスの姿は、後世の天使のビジュアルイメージに直接影響を与えた。

- 聖書の原典に描かれる天使は、美しい人間ではなく人ならざる「異形」の存在。

- 『エゼキエル書』のケルビムや『イザヤ書』のセラフィムがその代表例。

- 天使の異形性は、神の超越性や神聖さをビジュアル化したもの。

- 近年SNSでは「聖書に忠実な天使」が怖いと大きな話題になった。

- 「悪魔(デーモン)」の語源もギリシャ語の「ダイモーン(霊)」。

- ダイモーンは本来、善悪の属性がないニュートラルな存在だった。

- キリスト教が広まる中で、異教の神々と同一視され「悪」の存在へ転化した。

- 火を盗み罰せられたプロメテウスは「堕天使」の物語と構造がそっくり。

- 光(知恵)をもたらし、神に反逆する点がルシファーと重なる、エモい関係性。

- 悪魔の山羊角や蹄といったビジュアルは、牧羊神パーンが元ネタ。

- 異教の神を悪魔化する、文化的なキャンペーンが背景にあった。

- 現代のゲーム、特に『真・女神転生』などは原典の「怖い天使」像を最高にクールに描いている。

- 神話を知ることで、キャラクターデザインに込められたクリエイターの深い意図や遊び心が理解できる!

- ギリシャ神話は、天使や悪魔といった存在のイメージを形作った、とんでもなく豊かな「元ネタの宝庫」なんですよ!