【本ページにはプロモーションが含まれています。】

ゲームやマンガでおなじみの、八つの頭を持つ巨大な怪物ヤマタノオロチ。

その圧倒的な存在感は、多くの作品で最強クラスのボスとして描かれ、僕たちの心を鷲掴みにしてきましたよね。

しかし、

「そもそもヤマタノオロチを倒したヒーローって誰だっけ?」

「どんなストーリーだったの?」

と聞かれると、意外と知らないことが多いかもしれません。

この記事を読めば、ヤマタノオロチを巡る壮大な物語のすべてが分かります。

さらに、英雄に子孫はいるのか、この物語は実話なのかという学術的な考察から、現代の漫画やゲームでどのように描かれているかまで、あらゆる角度から深掘りしていきます。

- ヤマタノオロチを倒した人が誰か、その人物像

- 神話のあらすじから、退治に使われた剣の行方まで

- 物語が実話なのか、様々な学説や解釈

- 現代のゲームや文化に与えた影響

ヤマタノオロチを倒した人は誰?神話の英雄を紹介

倒した人は荒ぶる神スサノオ

ヤマタノオロチを倒した英雄。

その名は、日本神話に登場する神、スサノオノミコト(須佐之男命)です!

スサノオは、日本の国土を創ったイザナギから生まれた三柱の超エリート神「三貴子(さんきし)」の一人。

太陽の神・アマテラス、夜の神・ツクヨミと並ぶ、トップクラスの神格を持つ存在です。

しかし神話の序盤では、とんでもない「問題児」として描かれます。

亡き母に会いたいと泣きわめいて世界を混乱させたり、姉であるアマテラスの聖域で田畑を荒らしたりと、やりたい放題。

その乱暴っぷりから「荒ぶる神」と呼ばれ、神々の世界である高天原(たかまがはら)から追放されてしまうのです。

ところが、地上に降り立ったスサノオは、人々を苦しめるヤマタノオロチを退治するヒーローへと変貌を遂げます。

単なる乱暴者ではなく、人々の危機を救う正義感と、知恵と力を兼ね備えた姿。

この追放された「荒ぶる神」が、地上で英雄になるというギャップこそが、スサノオという神の最大の魅力なんです。

退治までの神話のあらすじ

高天原を追放されたスサノオが、出雲国(現在の島根県)に降り立ったところから物語は始まります。

川上から箸が流れてくるのを見つけたスサノオは、「お、人がいるな」と川を遡っていきました。

そこで出会ったのが、一人の娘を囲んで泣いている老夫婦、アシナヅチとテナヅチ。

ワケを尋ねると、夫婦は悲痛な面持ちで語ります。

もともと八人いた娘が、毎年やってくるヤマタノオロチに一人ずつ食べられてしまい、残るは末娘のクシナダヒメだけになってしまった、と。

そして、そのクシナダヒメも、まもなく生贄にされる運命にあると言うのです。

話を聞いたスサノオは、クシナダヒメとの結婚を条件に、ヤマタノオロチ退治をクールに請け負います。

彼は老夫婦に、毒の強い酒(八塩折之酒)を八つの樽に満たし、八つの門を作って待ち構えるよう指示。

準備が整うと、ヤマタノオロチが予言通りに姿を現します。

八つの頭をそれぞれの樽に突っ込み、グビグビと酒を飲み干した大蛇は、すっかり酔いつぶれて轟沈。

その隙を突き、スサノオは愛用の十握剣(とつかのつるぎ)で、ヤマタノオロチをズタズタに切り刻むことに成功したのです。

『古事記』と『日本書紀』の記述の違い

この物語は、日本の二大歴史書である『古事記』と『日本書紀』の両方に記されています。

しかし、細かい部分で少しだけ内容が違います。

この違いを知ると、神話の奥深さが見えてきて面白いんですよ。

| 項目 | 古事記の記述 | 日本書紀の記述 |

| 怪物の表記 | 八俣遠呂智(やまたのおろち) | 八岐大蛇(やまたのおろち) |

| 剣の名前 | 草那芸之大刀(くさなぎのたち)とのみ記述 | 天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)、後に草薙剣(くさなぎのつるぎ)と改名 |

| アマテラスへの献上 | 献上したという記述はない | 姉のアマテラスに献上したと明記 |

| 子孫の記述 | スサノオの六世孫が大国主神とされる | 本文では六世孫だが、異伝では子とする説も併記 |

| 舞台の異伝 | 出雲国で一本化されている | 出雲国の他に、安芸国(広島県)や新羅(朝鮮半島)から出雲へ向かう異伝も紹介 |

こうして比較すると、『日本書紀』の方が、剣の由来や皇室との繋がりを、より意識してストーリーを組み立てている感じがしますよね。

八つの谷を越えるほどの大きさとは

神話の中で、ヤマタノオロチのサイズは「その身は八つの谷と八つの丘にまたがり」と表現されています。

文字通りに解釈すれば、一つの胴体がいくつもの谷や尾根を覆うほどの、とんでもない巨体だったことが分かります。

ファンの間では「全長数キロ、いや数十キロはあったのでは?」なんて考察も。

東京ドームすら丸呑みできそうな、まさに神話的スケールです。

一方で、学術的にはこの表現を「比喩」と捉える見方が主流です。

特に有力なのが、ヤマタノオロチを島根県の「斐伊川」という川の擬人化(神格化)と見る「治水神話説」です。

この説に基づくと、全長約153kmにも及ぶ斐伊川の雄大な流れがオロチの胴体。

そして、無数に分かれる支流が八つの頭と尾に見立てられた、と考えられます。

つまり「八つの谷と八つの丘にまたがる」という記述は、川の氾濫が広範囲に及ぶ災害だったことを象徴している、というわけです。

なぜ頭の数は八つ?象徴する意味

ヤマタノオロチ最大の特徴である「八つの頭と八つの尾」。

この「八」という数字は、ただの数ではなく、古代日本では特別な意味を持つキーワードでした。

一つの解釈は、「八」が「数えきれないほど多い」ことを示す言葉だった、というもの。

「八百万(やおよろず)の神」という言葉と同じで、「8」は多さや神聖さを表すシンボル的な数字だったのです。

また、先ほどの治水神話説とも繋がります。

この場合、八つの頭と尾は、暴れ川であった斐伊川の数多くの支流や、洪水の様子を例えたものと考えられます。

次々と襲いかかる災害の脅威が、多頭の怪物として描かれたわけですね。

さらに、古代中国の思想に由来する「八方位」との関連を指摘する説も。

八つの頭は、あらゆる方角から迫る災厄を象徴しており、スサノオの退治は、後の厄除けの儀式の原型になったのでは?という考え方です。

つまり、ヤマタノオロチの頭が八つである理由は、〈数の多さ〉〈洪水の脅威〉〈あらゆる方角からの災厄〉といった複数の意味がリミックスされた、非常に深い象徴だったと言えます。

大蛇を倒した剣は三種の神器に

スサノオがヤマタノオロチの尾を切り裂いた時。

中から現れたのが、一振りの立派な剣、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)です。

この剣こそが、後に日本の皇位継承のシンボルである「三種の神器」の一つ、草薙剣(くさなぎのつるぎ)として知られることになります。

『日本書紀』によれば、スサノオはこの剣を姉のアマテラスに献上。

その後、神の子孫が地上に降り立つ「天孫降臨」の際に、再び地上へともたらされます。

時代は下り、伝説の英雄ヤマトタケルノミコトが東国征伐の際にこの剣を使います。

敵の罠で草原に火を放たれ絶体絶命のピンチに陥った時、ヤマトタケルは天叢雲剣で周囲の草を薙ぎ払い、炎を逆方向へ燃え広がらせて大逆転勝利!

この逸話以降、剣は「草薙剣(草を薙いだ剣)」と呼ばれるようになったと伝えられています。

この展開、アツすぎませんか?

役目を終えた草薙剣は、名古屋市の熱田神宮の御神体として祀られることになりました。

今も熱田神宮に本体が、皇居にはその分身である形代(かたしろ)が安置されているとされています。

英雄スサノオの子孫は現代にもいる?

ヤマタノオロチ退治の後、スサノオは妻となったクシナダヒメとの間に多くの神々をもうけたとされています。

『古事記』では、スサノオの六世孫として、出雲国を治めた大国主神(オオクニヌシノカミ)が登場します。

『ペルソナ』シリーズでもおなじみの、あのオオクニヌシですね。

スサノオの血脈は、出雲神話の中心メンバーへと繋がっていったのです。

「いやいや、神話上の話でしょ?」と思いますよね。

しかし、その子孫を称する人々も実在するんです。

例えば、スサノオを祀る島根県の須佐神社では、代々「須佐氏」が宮司を務めてきました。

神社の言い伝えによれば、須佐氏はスサノオの直系の子孫であるとされ、現宮司は第79代を数えるとか。

古代から続く家系が、現代に伝承を伝えているって、ロマンがありますよね。

このようにスサノオの系譜は、神話の中で他の神々へ受け継がれると共に、特定の氏族や信仰という形で、現代まで確かに息づいているのです。

ヤマタノオロチを倒した人の逸話と現代での姿

退治は実話?治水や製鉄の神話説

ヤマタノオロチ退治の物語が、何らかの史実を元にしているのでは?という「実話説」は、昔から熱く議論されてきました。

単なる空想ではなく、古代出雲で起きた出来事の記憶が、神話として語り継がれたという考え方です。

① 治水神話説(川の氾濫メタファー説)

最も有力なのが、ヤマタノオロチを斐伊川の氾濫になぞらえる説です。

斐伊川は古来より「暴れ川」として知られ、たびたび洪水を起こしてきました。

この説では、氾濫する川の姿を大蛇に、そして治水事業の成功を「オロチ退治」に見立てたと解釈します。

スサノオは、自然の脅威を克服した英雄的リーダーの象徴、というわけですね。

② 製鉄文化説(ハイテク部族征服説)

次に注目されるのが、古代出雲が一大産地だった「たたら製鉄」と結びつける説です。

この解釈では、オロチの尾から剣(鉄)が生まれる点に着目。

ヤマタノオロチを製鉄技術を持つ土着の部族、スサノオをその技術を支配した外来の勢力と見なします。

オロチの赤い目は燃え盛る炉の炎、赤くただれた腹は溶けた鉄を象徴している、なんて考察も。

③ 現在の見解

実は、このヤマタノオロチ退治の物語は、『古事記』『日本書紀』には詳しく書かれているのに、地元の公式レポートである『出雲国風土記』には、ほとんど登場しません。

このことから、もともと出雲にあった洪水や製鉄の記憶が、朝廷によってスサノオという英雄を中心とした壮大な物語として再構成されたのではないか、というのが現在の有力な見方です。

ミステリアスで、ますます想像が膨らみますね!

人気漫画で描かれるヤマタノオロチ

ヤマタノオロチの圧倒的な存在感と破壊的なイメージは、多くの漫画家たちを刺激し、様々な作品で個性豊かに描かれてきました。

特に有名なのが、青山剛昌先生の『YAIBA』に登場するヤマタノオロチ。

作中では「日本列島そのもの」に封印された太古の魔神という、とんでもないスケールで描かれています。

主人公・刃がスサノオの力を継いで立ち向かう展開は、少年サンデーの王道で最高にアツかったです。

刃(ヤイバ) vs. オロチを読み返そう!

深夜の布団の中でも剣士魂は燃える🔥

Kindle版『YAIBA』なら1巻583円。

まずは“雷神剣”覚醒まで読み切って、少年サンデー黄金期の熱量を浴びよう!

また、大高忍先生の『オリエント』では、「砲戦竜八岐大蛇」として登場。

鉱石を喰らう鬼神で、女性的な人体と竜の頭が融合した斬新なデザインが衝撃的でした。

多方向へのビーム攻撃なんて、まさに現代版のリミックスですよね。

他にも水木しげる先生の描く、土俗的で不気味な怪物としてのオロチなど、ヤマタノオロチは作品の世界観を象徴する最強クラスの敵役として、時代を超えて漫画の中で生き続けているのです。

ゲームではボスキャラとして登場

ゲームの世界でも、ヤマタノオロチは超人気モチーフ。

特に和風ファンタジーやRPGでは、物語のクライマックスを飾る大ボスとして、多くのプレイヤーにトラウマと感動を刻み込んできました。

| ゲームタイトル | メーカー | 作中での役割・特徴 |

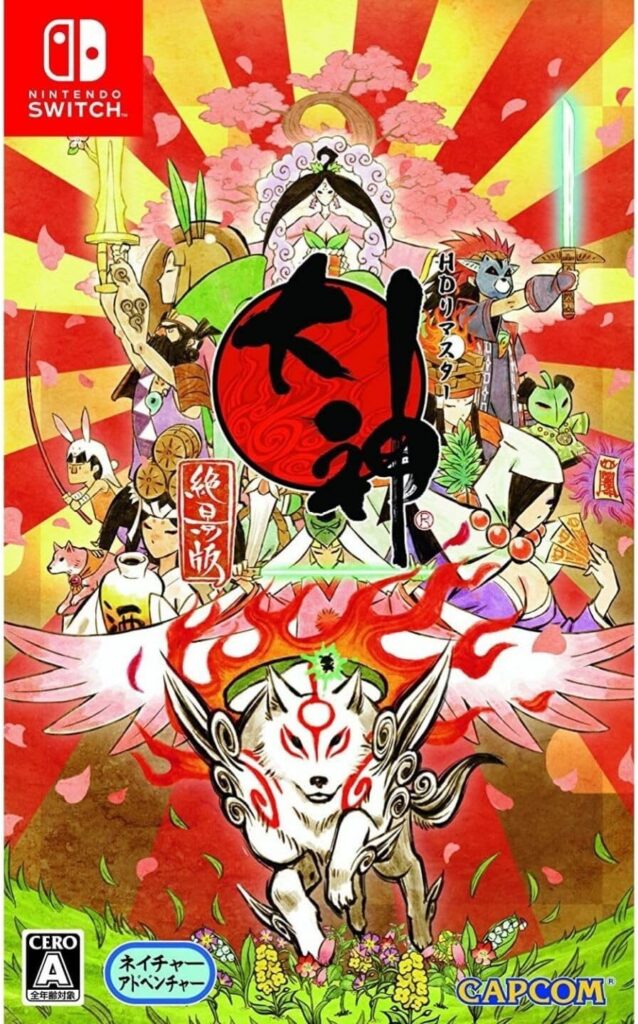

| 『大神(おおかみ)』 | カプコン | 物語前半の最大のボス。臆病者だった剣士スサノオが、プレイヤー(アマテラス)の助けで英雄へと覚醒するドラマが神。 |

| 『ドラゴンクエストIII』 | スクウェア・エニックス | ジパング国のボス。2回戦う強敵で、多くの人が初めてゲームで出会ったオロチ像かも。 |

| 『真・女神転生』シリーズ | アトラス | 「邪龍」や「龍王」として登場。神話通りのスキルを持つ、頼れる仲魔(ペルソナ)。 |

| 『無双OROCHI』シリーズ | コーエーテクモ | 異世界の魔王「遠呂智」として登場。無双シリーズならではの圧倒的な強キャラとして再創造。 |

| 『仁王』 | Team NINJA | 和風死にゲーの終盤ボス。八つの首を活かした多彩な攻撃で、多くのプレイヤーを絶望させた。 |

これらの作品に共通するのは、ヤマタノオロチが単なるモンスターではなく、神話的な背景を持つ特別な存在として、リスペクトを込めて扱われている点です。

特に『大神』では、神話の物語をプレイヤー自身が追体験できるという、最高のゲーム体験が待っています。

実際に“オロチ戦”を体験したい?」――なら名作『大神 絶景版』一択!

水墨画調のフィールドで、酒樽ギミック→八つ首バトルまでフル再現。

しかも今は(2025.7月時点)セール中らしく、深夜テンションで“ポチる”罪悪感も激減ですよ

大神 絶景版 – Switch

現代に伝わる信仰と石見神楽での姿

ヤマタノオロチの物語は、遠い神話としてだけでなく、現代の僕たちの文化の中に確かに生きています。

その代表例が、島根県に残るゆかりの神社。

スサノオとクシナダヒメが新居を構えたとされる須我神社や、二人が隠れた森がある八重垣神社など、出雲地方には神話の聖地が点在しています。

これらの神社は、縁結びや厄除けのパワースポットとして、今も大人気です。

そして、ヤマタノオロチの姿を最もダイナミックに体感できるのが、島根県西部の伝統芸能「石見神楽(いわみかぐら)」です。

中でも「大蛇(おろち)」は超人気演目。

豪華絢爛な衣装をまとった何体もの大蛇が、勇壮な音楽に合わせてステージを暴れまわる姿は、圧巻の一言。

知恵と勇気で大蛇に立ち向かうスサノオの姿は、まさに現代に蘇ったヒーローそのものです。

この石見神楽、2025年の大阪・関西万博でも大規模な公演が予定されていて、世界的な注目を集めているんですよ。

まとめ:ヤマタノオロチを倒した人は文化の英雄

この記事では、ヤマタノオロチを倒した人、スサノオノミコトの物語について、多角的に解説してきました。

最後に、その要点をまとめます。

- ヤマタノオロチの物語は単なる神話ではなく、日本の文化や信仰の礎となっている

- ヤマタノオロチを倒した人は日本神話の英雄スサノオノミコト

- スサノオは天照大神と月読命に並ぶ三貴子の一柱

- 当初は乱暴な性格から神々の世界を追放された荒ぶる神だった

- 地上に降り、生贄にされかけたクシナダヒメを救うため大蛇退治を決意

- 強い酒を飲ませて酔わせ、十握剣で八つの頭と尾を切り落とした

- オロチの大きさは八つの谷と丘をまたぐと記される超巨体

- 八つの頭は斐伊川の支流や八方位の災厄など多重の象徴を持つ

- 切り裂いた尾から現れた天叢雲剣は後に草薙剣と呼ばれる

- 草薙剣は三種の神器の一つとして熱田神宮に祀られている

- 退治の物語は斐伊川の治水事業を神話化したという説が有力

- 古代出雲のたたら製鉄文化を反映した物語という解釈もある

- 神話上の子孫は出雲神話の中心となる大国主神へと続く

- 須佐神社の宮司家などスサノオの系譜を伝える人々も存在する

- ゲームや漫画では最強クラスのボスキャラとして頻繁に登場する

- 島根県の石見神楽「大蛇」は現代で最も有名な伝統芸能の一つ